HOME |EXHIBITION |STAGE | REPORT

作品と解説

◼︎数字は展示のエリアでEXHIBITIONページのマップと対応しています。

◼︎作品は参考作品です。

Prologue

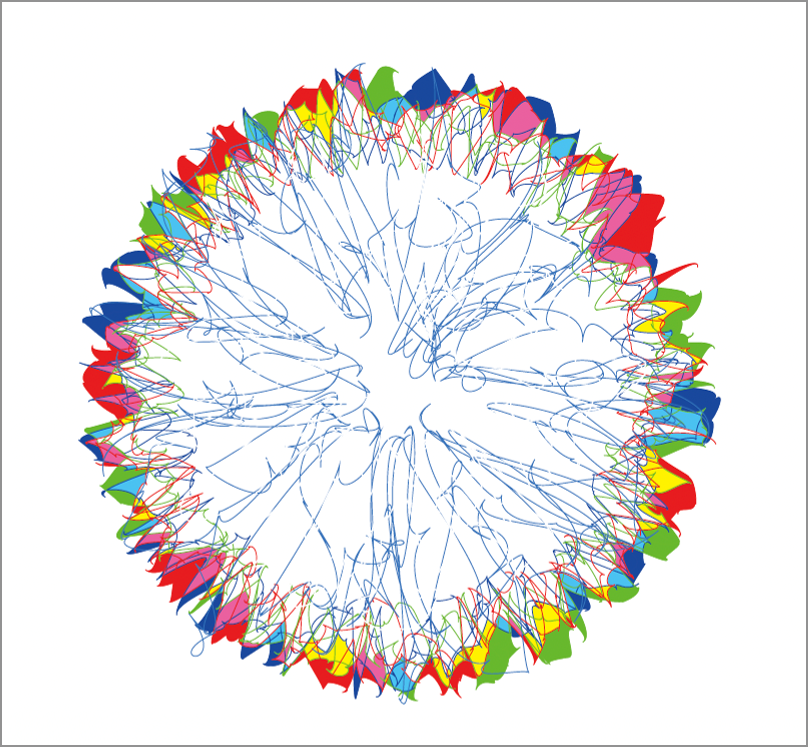

メインビジュアル《Q-Ring》

永原康史

2025

メインビジュアル「Q-Ring」は、量子のひとつである光の最小単位「光子」をモチーフにしています。両端が閉じた5本の線で描かれており、人間が光を感知する赤・緑・青(RGB)と明・暗を表しています。閉じた光の線は、重なり、もつれながら輪になって、極小から極大へと円環する世界をかたちづくり、その周囲には光の色が漏れ現れます。また、量子の重要な原理である「不確定性」にならって、描き出だすごとにかたちが変化するように設計されています。

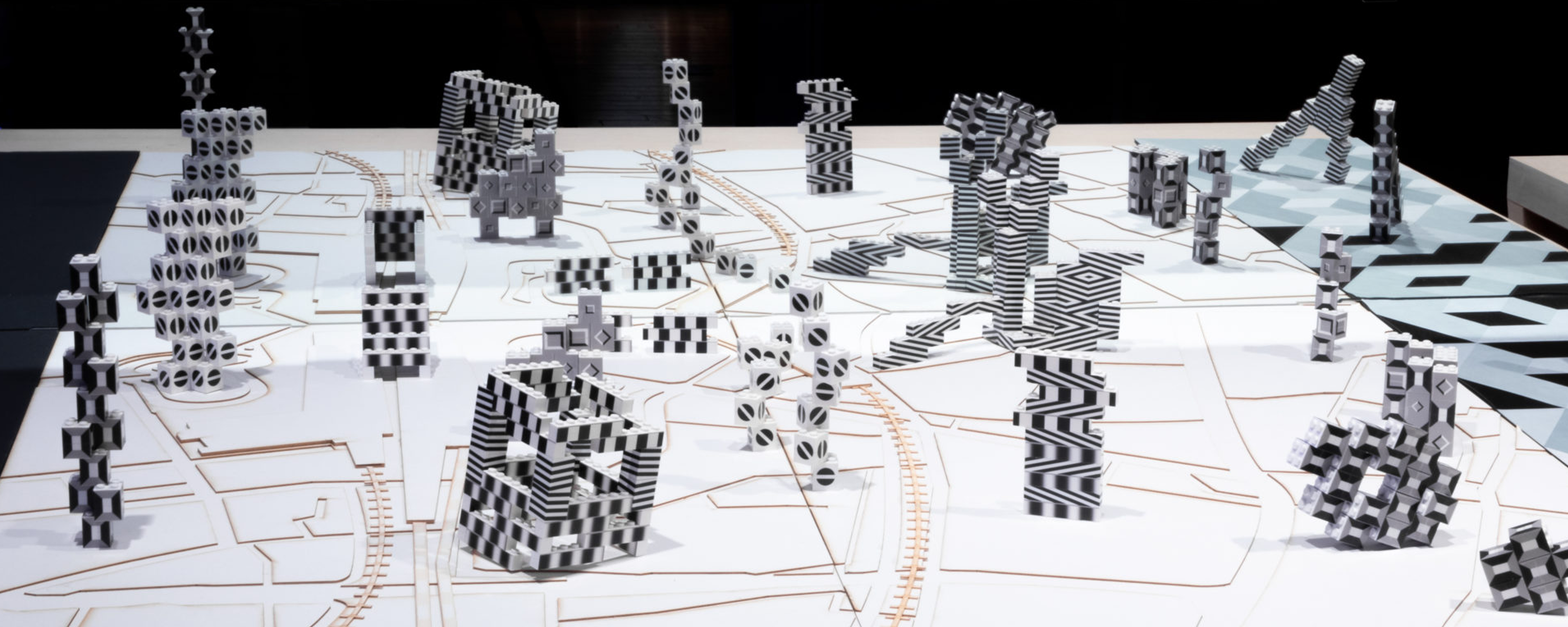

《錯視地図|もつれによる非骨格地物》

錯視ブロックプロジェクト

大谷智子+丸谷和史+ヒガキユウコ+肥後沙結美+中村美惠子+磯谷悠子

2025

心理学、美学、情報工学等の研究者とデザイナーのグループが、表面にさまざまな模様や鏡面加工をほどこした「錯視ブロック」をつかって、視覚のゆらぎを体験する展示をつくりました。モニタには、会場全体の地図や動画がうつされています。その上に置かれたブロックの立体群は、光のあたり方や見る角度、さらには見る人の状態によって、形を変え、ゆれ動いているかのように見えます。人の視覚世界は、ふだんは気づかないゆらぎを含んでいるのです。そんな視覚の特性を意識しながら会場をめぐってみましょう。

協力|株式会社中川ケミカル、東京藝術大学芸術情報センター、大阪芸術大学芸術学部アートサイエンス学科、NTT コミュニケーション科学基礎研究所、量子科学技術研究開発機構(QST)

《かさなる、もつれる、かんそく》

安藤英由樹

2025

高速な眼球運動のしくみ“サッカード”を利用して、1本のLED列から空中に映像を投影するディスプレイです。頭をふってみたり、キョロキョロ目を動かしたりして、空間に重なり合い、もつれ合うように見える現象を体験してみてください。

協力|田中成典(神戸大学)、量子科学技術研究開発機構(QST)

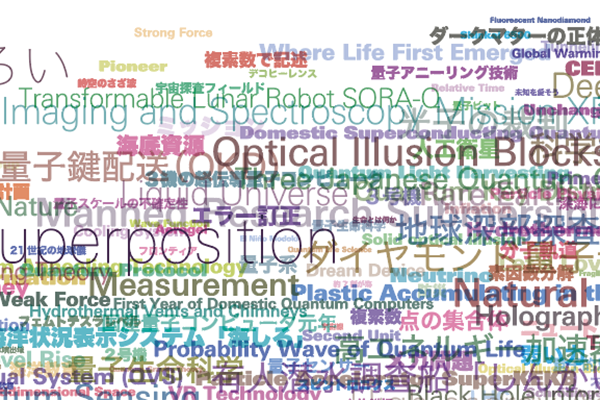

《アート・オブ・エンタングルメント》

永原康史

2025

プロローグを終えた正面の、幅6.6メートルにおよぶ壁面には、本展のキーワード群が層を成して描かれています。すべての言葉は異なる大きさ、異なる色をもち、偶然によってその配列が決まります。宙に散らばる気や塵が星雲を形づくるように、雲から地上に落ちた雨粒がまた空に戻って雲になるように、この展示の背景に潜むたくさんの言葉が、もつれ合うようにしてここにあります。

1

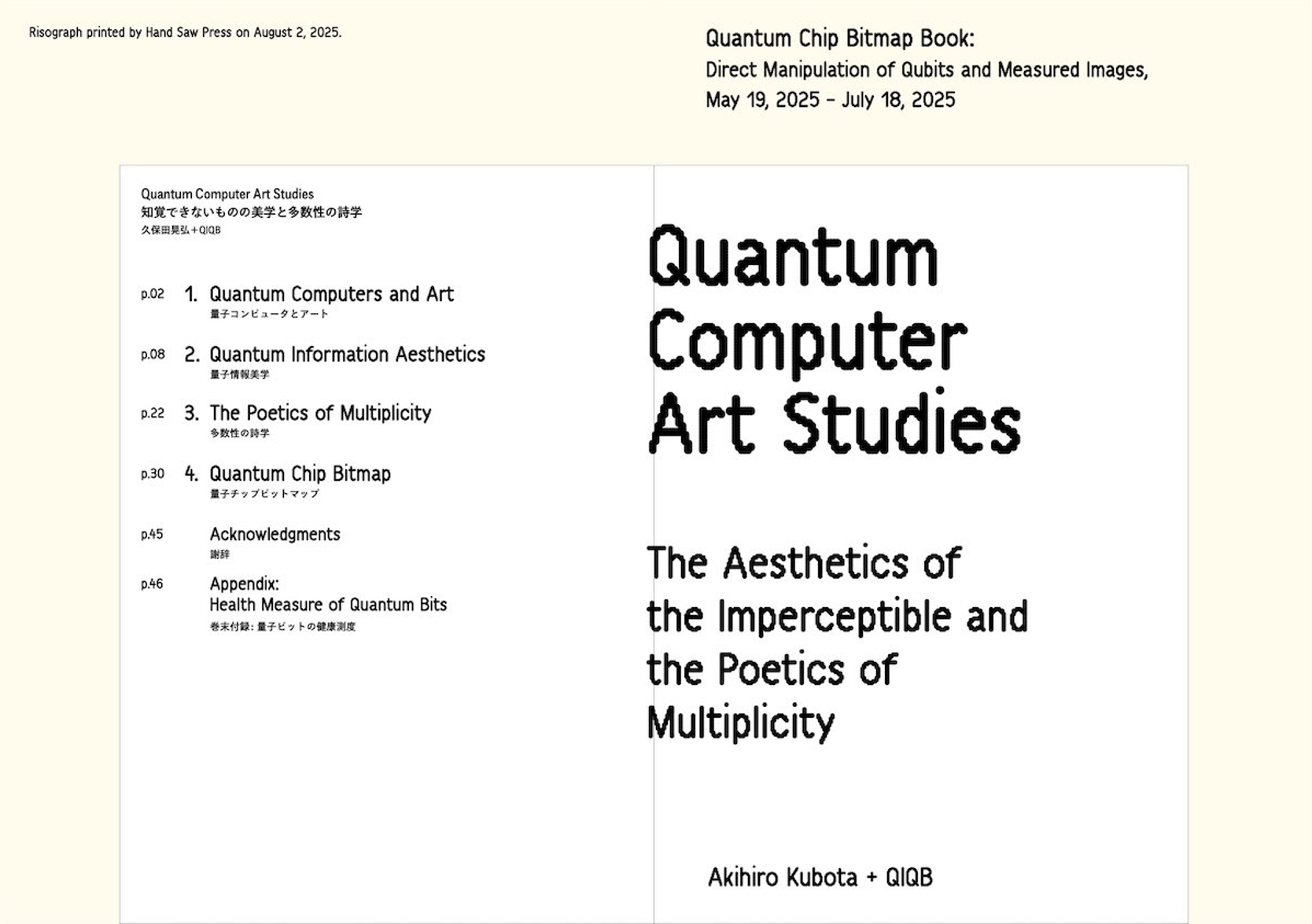

《Quantum Computer Art Studies》

久保田晃弘

量子コンピュータは、量子現象という自然そのものを計算の原理とする「自然計算機」です。目に見えない量子の状態を直接操作することで、自然のふるまいを再現して計算します。こうした量子計算の枠組みを創作へと展開する実践が「量子コンピュータアート」です。本展示では、大阪大学QIQBの超伝導量子コンピュータを用い、量子ビットをインターフェースとして、絶対零度近くまで冷却されたチップ上で実現された量子のありようを、美的構造へと読み替えます。複素数(※)による計算と物質的なプロセスが交錯するこの試みをつうじて、「量子情報美学」と「量子チップビットマップ」という、新たな芸術の枠組みを提示します。

※量子力学でいう「複素数」は、実数(ふつうの数)と「虚数(2乗して正数にならない数)」とよばれる2つを組み合わせたもの。数直線上の点として表現できる実数とは異なり、複素数は平面上を回転したり振動する数として表される。

協力|大阪大学量子情報・量子生命研究センター(QIQB)、根耒 誠・宮永崇史

冊子デザイン|畑ユリエ 冊子編集|後藤知佳

展示制作|莇 貴彦・畑ユリエ・後藤知佳

リソグラフ印刷|Hand Saw Press

2

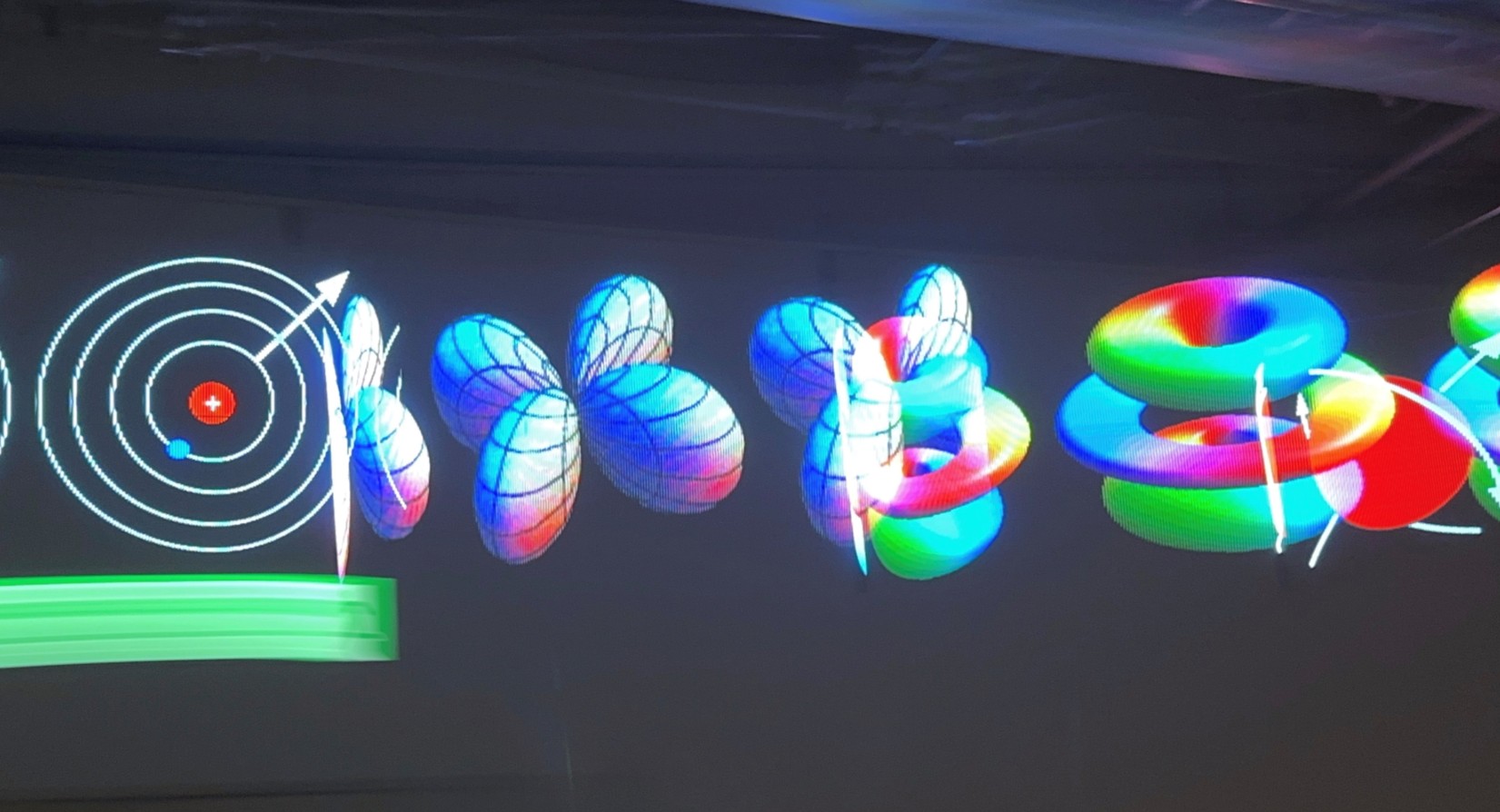

量子コンピュータXR Quantum Computer XR

理化学研究所 量子コンピュータ研究センター 制作:ライノスタジオ

超伝導量子コンピュータをXRで体験できる作品です。実際の設計図を基に精密に再現された巨大な装置を、自分の手で分解しながら探索できます。幾重にもなる配線・部品や冷却用機械を外していくと、最後に現れる極小のチップこそが、量子計算さんの心臓部です。手に取って間近で観察することで、最先端技術の精巧さを実感できます。かわいらしい猫のキャラクターが量子コンピュータのしくみをわかりやすく解説し、複雑な技術を身近に感じることができます。

3

《multiplicity》

後藤映則

2005

本作は、量子暗号通信における「観測が量子状態を不可逆に変化させる」という性質に着想を得ています。量子情報は、盗聴や干渉による痕跡が必ず残り、安全な通信が成立します。誰にも見られていないあいだは形をもたず、誰かと関わった瞬間に初めて姿を現す ── そんな情報や存在のありかたがそこには潜んでいます。0と1という物理的な形とそのあいだを推移する光をつうじて、確定までの曖昧さや重なり合う複数の可能性という量子特有のふるまいに目を向けています。

3Dプリント協力|DMM.make

Art Gallery

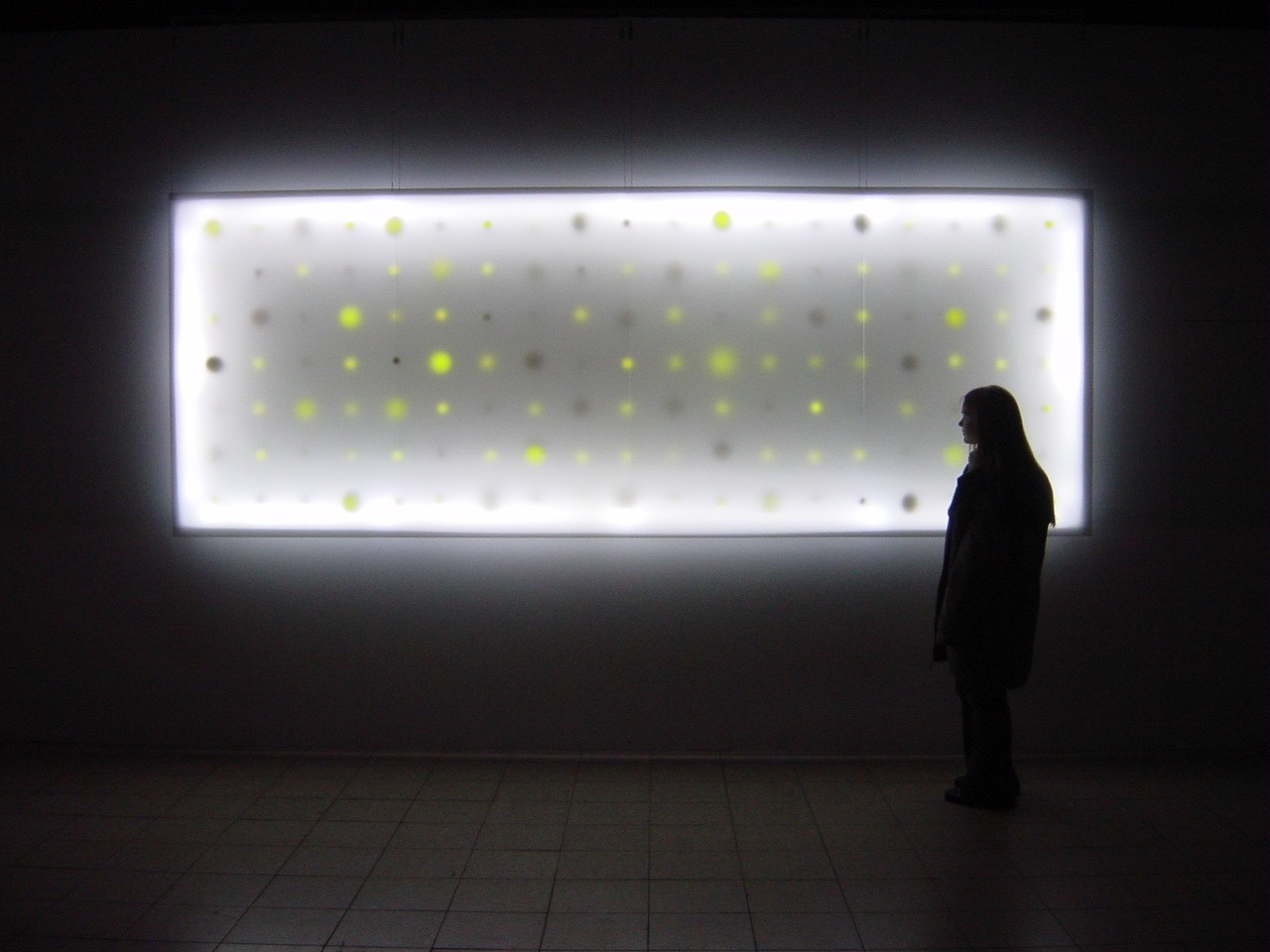

生成と消滅 2025

逢坂卓郎

2025

超新星の爆発から生じ、地球上にいつも降そそぐミューオンのような「宇宙線」は、目で見ることができません。近年、シンチレータ(検知器)を用いた考古学調査や、宇宙線の「可視化」は身近になりましたが、この作品は、宇宙や生命の誕生と消滅を思わせる先駆的な表現の試みです。飛来する宇宙線を検知した瞬間、LED(発光ダイオード)がシルエットを残して消え、やがてゆっくりと灯ります。無数の宇宙線につらぬかれながら、目に見えない世界について考えてみましょう。

協力|テクニカルディレクター 倉田真一

平川紀道

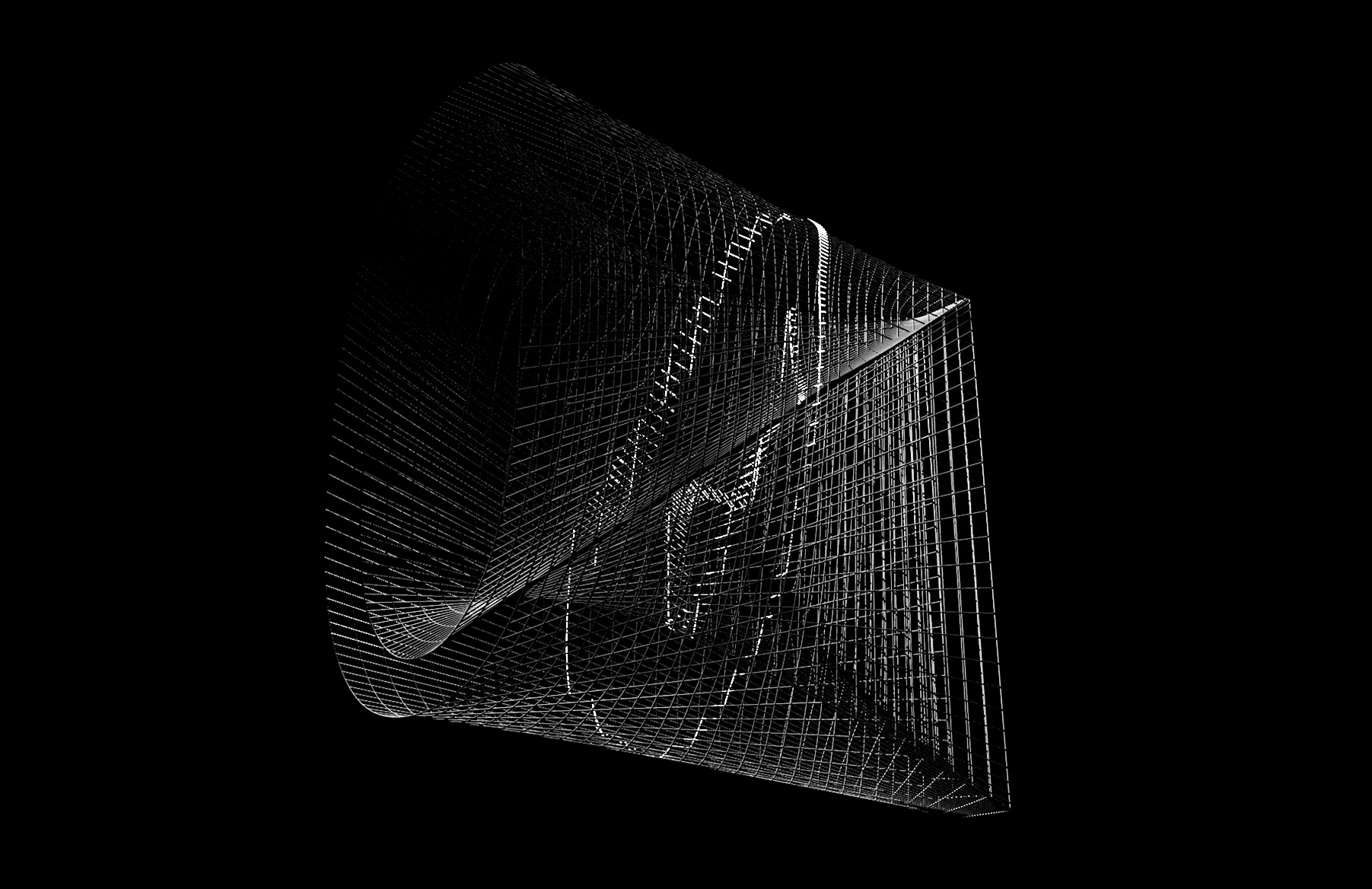

《datum》

2016/2025

空間・色・時間という要素を、多次元空間のなかで等しくあつかうことができたら、どんな映像表現が実現するでしょうか。映像の画素が、6次元空間の座標(空間=X・Y、色彩=R・G・B、フレーム数/時間=T)、つまり点の集合体として宙にうかびます。回転させると色調や曲線の時間変化が渾然一体となり、回転角0度で元に戻ります。研究所での滞在制作(※)により、弦理論(ひも理論)や素粒子論、理論物理研究者との対話から生まれたプロジェクトです。

※東京大学国際高等研究所内のカブリ数物連携宇宙研究機構(IPMU)における滞在制作(2016年)

協力|東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)

機材協力+協賛|フォスター電機株式会社、フォステクスカンパニー

4

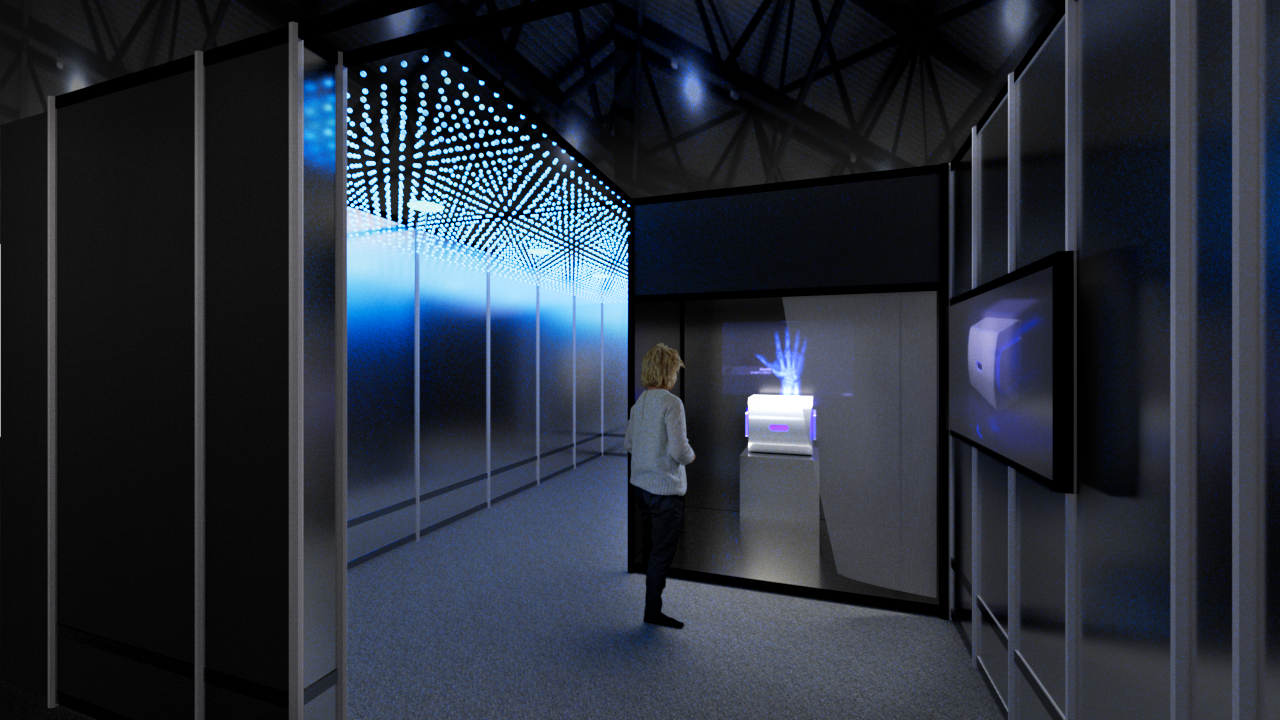

《光量子コンピュータの世界》

江渡浩一郎+アラレグミ

2025

本展示のテーマは「光量子コンピュータの世界」です。会場には光量子コンピュータのモックアップを中心に、「ヤングの実験」や「二重スリット実験」といった、光量子性を検証した実験の映像を、新旧さまざまなモニターに投影した作品が配置されています。量子力学に関する知識を身体的な感覚としてとらえ直すことで、その歴史や、「複数の状態が同時に確率的に存在する」量子の世界を体感し、光量子コンピュータが提示する未来のビジョンにふれることができます。

映像提供|浜松ホトニクス株式会社

モックアップ模型制作|OptQC株式会社

協力|産業技術総合研究所(AIST)

5

キャラクターデザイン《ミツコ》

井上仁行(パンタグラフ)

イラストレーション:Neki inc.

2025

立体造形と立体アニメーション専門のアーティストユニット「パンタグラフ」のメンバー、井上仁行によるキャラクターデザインで、朝永振一郎著「光子の裁判」に登場する「波乃光子」が「ミツコ」というキャラクターになりました。どこかミッド・センチュリーな趣のある姿をもつミツコが、もつれ光」「二光子量子干渉」「ベルの不等式の破れ」などで構成される展示を、生きいきとわかりやすく紹介してくれます。

6

《ダイヤモンド量子センサー》

《TMRセンサー/Spin-MRI インスタレーション》

制作|siro Inc.

2025

エンジニアリングによる問題解決・イメージング実現まで、企画・プロトタイピング・開発を幅広く手がけるsiroが、実は身近にある「量子×光」や「身近に潜む量子的なふるまい」などをデザインで表現した展示(東京科学大学)に加え、量子スピンセンサー(TMRセンサー)を用いて空間の磁場変化を繊細に検出する光と音・小型のMRI装置の体験展示(東北大学)を展開します。

7

《量子生命閃視(せんし)》

安藤英由樹+田中成典

2025

この作品は、「サッカードディスプレイ」という特殊な表示方式で構成されています。素早い眼球運動のあいだに1本の光の列を高速に点滅させて、2次元の画像を見せるしくみです。まるで生体系の量子効果(※)を「観測」するかのように、観測者の顔や目、そして視覚をつかさどる分子レベルの構造が表現され、見ることと見られることの量子的な相互作用を表現しています。まばたきしたり、首をふったりした瞬間にだけ見える像を見つめながら、「観測」という行為について考えてみましょう。

※生命分子の一部では、電子・プロトン・スピンなどの量子状態が “波” のように広がる一瞬が存在し、その確率分布が生体内のエネルギー輸送や化学反応の選択性を最適化していると考えられています。こうした現象を総称して生体系の量子効果とよびます。

協力|量子科学技術研究開発機構(QST)

8

《Mid Tide #3》

古澤 龍

2024

ゆっくり変化する海の風景、波の動きをじっと見つめていると、いつのまにか大きく変わるその表情に驚かされます。同じ場所で長時間撮影された波は、たんなる潮の満ち引きではなく、奥行き方向に「時間の層」が重なる姿を見せます。時間の流れを「観測」し、切りとり重ねてみると、さまざまな光景が見えてきます。それは私たちが知っている時間の流れとはちがう体験です。時間と空間をこえた「観測」のふしぎさについて、考えてみましょう。

機材協力|ソニーマーケティング株式会社(BRAVIA 8 K-77XR80)

支援|令和5年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業

《タンジブル・アース 触れる地球》

竹村眞一

2025

触れる地球(Sphere)」は、「生きている地球」の姿をリアルタイムに映しだす、21世紀の地球儀です。人工衛星がとらえた雲や台風、世界中の都市のライブ画像、数億年の大陸移動や地球温暖化など、たくさんのデータが「見える化」され、「宇宙のオアシスのような存在」である地球の姿をうきぼりにします。宇宙からの視点でもう一度見つめてみると、地球上には色とりどりの生命が息づいていることが感じられます。

《漂泊するテトラレンマ:海・空・船・身体》

落合陽一

2025

撮影:落合陽一(全て)

メディアアーティスト落合陽一は、2024年に、海の生物と環境の保全を目的に世界中の海を科学探査する「科学探査船タラ号」に乗船しました。この航海に触発された写真作品のほか、海洋にまつわるものを多数撮影し、数百年ものあいだ消えずに残るといわれる、安定した写真技法=プラチナプリントで制作しています。その深い諧調のなかには、つねにうつり変わりつづける一瞬が静かに写しとめられています。

《海洋・揺れ・波・そして茶を点てる》

落合陽一

2025

「科学探査船タラ号」に乗船しているあいだ、アーティストはふだんの生活とちがう「揺れ」に注目し、「鼓膜で感じるよりも周波数の低い揺れ」や「船の揺れと丘の揺れ」について書いた「Tara号日記」をインターネット上に発表しました。また、大きく揺れる船の上で、コンピュータで仕事をしたり、ニュース番組の生放送に出演する姿が注目をあつめました。

※8月16日、この会場で、実際に「揺れ」の状態を感じることのできる実験を、アーティストトークと併せて行います。詳細はウェブサイトのステージプログラムをご確認ください。

《リキッドユニバース II》

落合陽一

2024

「リキッドユニヴァース」は、生成AIをもちいて万物の変化やおたがいの関係性を表現した作品です。「デジタルネイチャー=計算機自然」という概念のもと、伝統と革新、神秘と科学、物質と非物質の境界をシームレスにつなぐように、AIによる動画がたえまなく変化をくりかえし、海洋生物や龍の姿が生まれては消えていきます。始まりも終わりもない世界の流転、それは量子・海・宇宙をむすぶ「ウロボロスの蛇」のようにも見えます。

機材提供・技術協力|株式会社セイビ堂(LED vision)

9

《SORA-Q》

西澤 丞

2022/2025

宇宙ロケット、巨大加速器、製鉄所、核融合施設などを取材し、社会における「見えない仕事を可視化する」ことをコンセプトに活動してきた写真家が、「日本の宇宙開発のあり方が変わる転換点を記録したい」という思いから、超小型の変形型月面ロボット「SORA-Q」の撮影に取り組みました。「その被写体は社会の役に立っているのか?」「それを撮影する意義はあるのか?」と常に自問自答する作家の姿勢が、この作品にも結実しています。

協力|宇宙航空研究開発機構(JAXA)

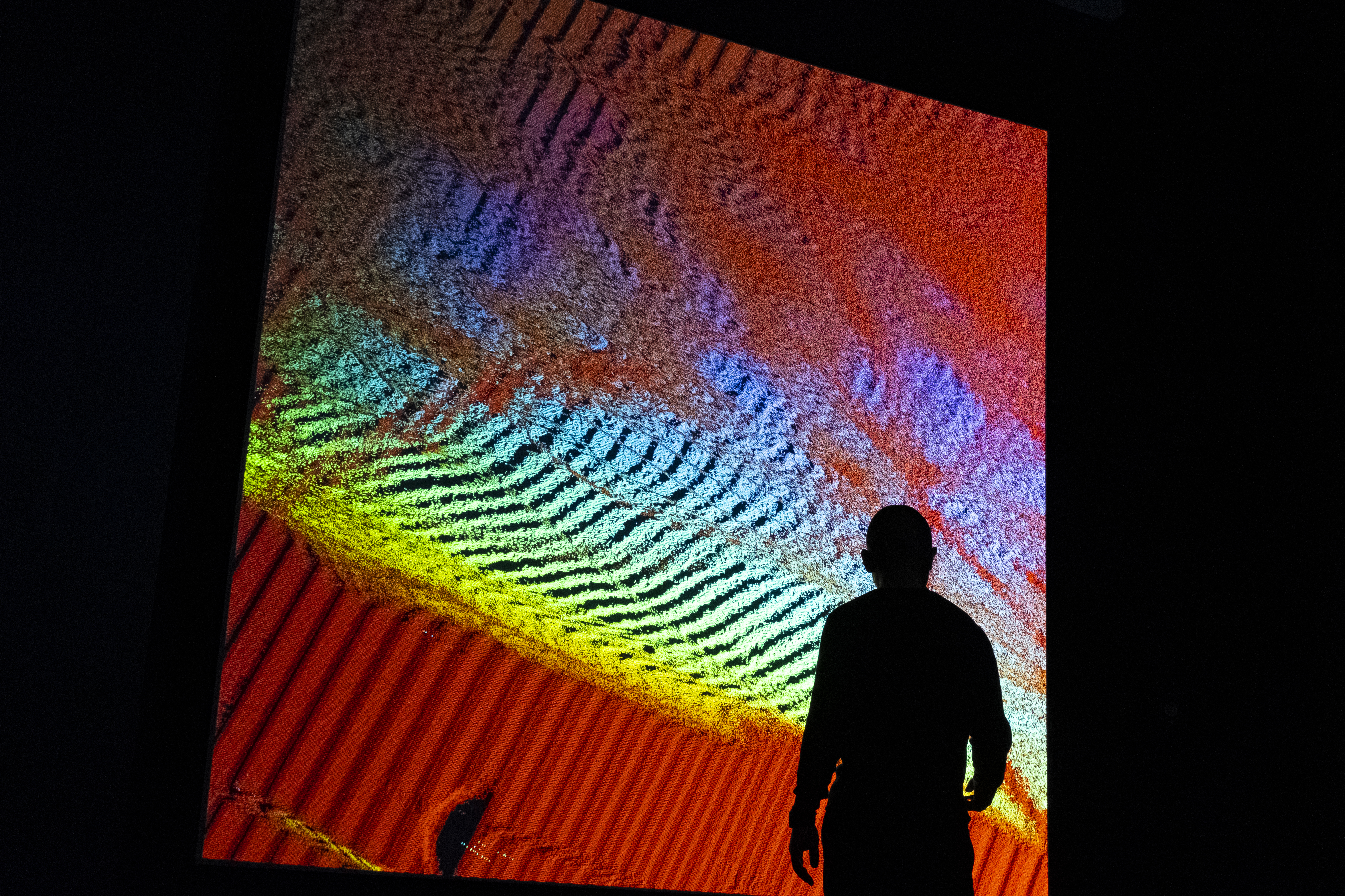

ANREALAGE 2022-23AW COLLECTION

《PLANET》

アンリアレイジ

2022

アンリアレイジの 2022-2023年秋冬パリコレクションのテーマは「PLANET」です。JAXA相模原キャンパスにある「宇宙探査実験棟」を会場に撮影後、パリコレクションのデジタルプラットフォームよりショーを配信しました。撮影場所の「宇宙探査実験棟」には、珪砂を敷きつめて月や惑星の表面地形や日照環境を模擬できる実験場「宇宙探査フィールド」があり、ふだんは宇宙探査に関する研究開発の拠点として探査機等の実験につかわれています。モデルの衣装には、NASAが開発したマイナス196℃の低温をも断熱する宇宙服用の素材「エアロゲル」などをつかって、宇宙の過酷な環境に耐える設計がなされ、宇宙で人類が活躍する未来のファッションが探求されました。

協力|宇宙航空研究開発機構(JAXA)

《種子島宇宙芸術祭》

2017年、2018年、2023年、2024年の様子を動画で紹介

種子島宇宙芸術祭は、鹿児島県種子島の豊かな自然と宇宙開発の拠点を舞台に、アート作品を展示するイベントです。 (2012年からプレイベントが始まり、2017年に本祭を実現 )2023年からは夜や間にライトアートの展示やパフォーマンスを行うLIGHT FESTIVALが始動し、 2024年は11月1日から12月8日までの期間、「未知を愛そう。」をテーマに開催され、種子島南部の南種子町にある国内最大のロケット発射場「種子島宇宙センター」の芝生エリア、市街地エリア、海岸の洞窟エリアの3つのエリアを舞台に、国内外の著名なアーティスト16組が参加しました。

主催|種子島宇宙芸術祭実行委員会

共催|南種子町、南種子町教育委員会、南種子町商工会、南種子町観光協会南種子支部、南種子町定住促進実行委員会、種子島大学実行委員会

協力|宇宙航空研究開発機構(JAXA)

《KEK曲解模型群》

片岡純也+岩竹理恵

2025

国内外でアートユニットとして活動するふたりが、高エネルギー加速器研究機構(KEK)に約1カ月滞在し、28人もの研究者らに取材、14の施設を見学して作品を制作しました。岩竹は、超弦理論や流体力学を題材に、現象を2次元的な図式へと還元する思考様式と視覚化の方法に着目しました。片岡は、高エネルギー加速器でもつかわれる「フレミングの左手の法則」にもとづく作品や、波・粒・力の関係性を再解釈する「曲解模型」シリーズを展開しました。彼らの試みは、アートとサイエンス、見ることと見えることといった境界を曖昧にし、それらを互いに浸透し揺らぎつづける関係としてとらえ、「見立て」の手法によって重ね合わせ、交差させ、予期せぬ新たな表現や意味の層を立ち上げています。

※高エネルギー加速器研究機構(KEK)によるアーティスト・イン・レジデンスの成果ならびに茨城県つくば市主催「つくばサイエンスハッカソン2025」の一環として制作

協力|高エネルギー加速器研究機構(KEK)、茨城県つくば市

《ぼくらはみんな粒である/世界最高の加速器を目指して》

横井 謙

2006

《世界最高の加速器を目指して》では、わたしたちの視点は小さな素粒子となって、筑波山のふもとに位置する高エネルギー加速器研究機構(KEK)の地下、素粒子物理の実験加速器「KEKB」へとすい込まれていきます。リング状のトンネル内には、電子や原子核を光速近くまで加速し、正面衝突させると生まれる素粒子の姿が現われます。一方のアニメーション作品《ぼくらはみんな粒である》(※)に登場する何気ない日常の中にも、ふしぎな素粒子と自然法則の本質が描かれています。

※2025年1月まで、日本科学未来館5階の常設展示「世界をさぐる」において、「加速器で探る素粒子と宇宙」のチャプターにて常設公開されました。

映像提供|日本科学未来館

《宇宙時/Universal Times Universal Times》

森脇裕之

2025

アインシュタインの「相対性理論」によって、空間や時間のあり方に絶対的な基準はないことが提唱され、それまでの固定観念がリセットされて、まったく新しい考え方や価値が創出されました。《宇宙時/Universal Times》は、壁掛時計をとおして、ねじれた時間軸や相対的な時間について視覚的に問いかける作品です。作品をじっと見つめ、タイトルの意味や、相対的に「時間」をとらえる方法について考えてみましょう。

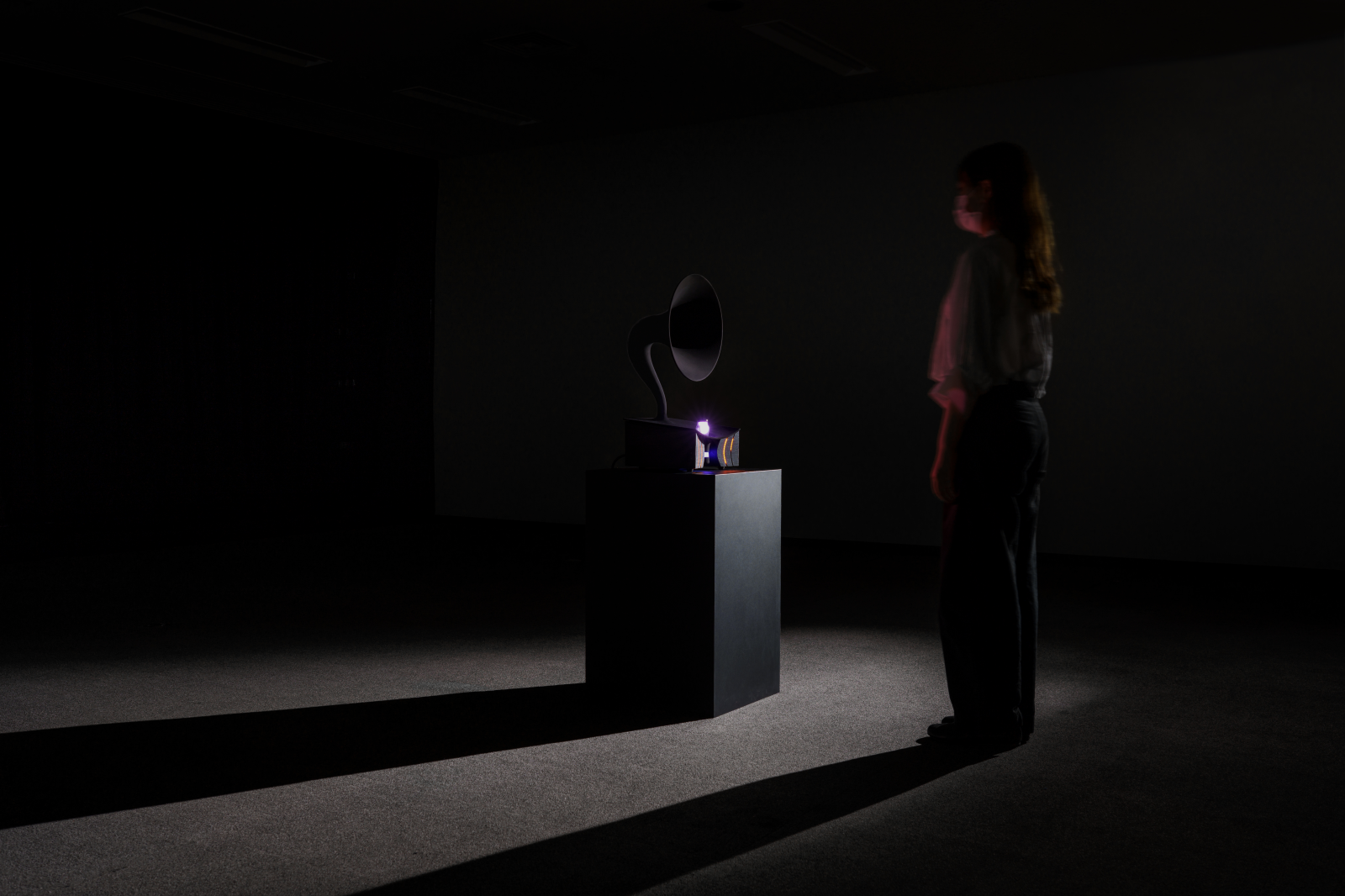

《Black Hole Recorder Useless Prototyping Studio》

2021

本作は、「人工ブラックホール」を搭載した「蓄音機型の情報ストレージ」という、空想上のプロダクトです。時空の曲がりを模したホーンから音を集め、約0.1mmの超小型の人工ブラックホールに約10那由多(10の52乗ギガ)バイトもの情報を記録する、架空の技術を搭載しています。量子力学から「ブラックホール情報パラドックス」を考えてみると、いつか、宇宙の彼方に実在するブラックホールにわたしたちの声を保存するような未来が訪れるかもしれません。

※本展示は、研究論文「蒸発するブラックホールの内部を理論的に記述-ブラックホールは未来の大容量情報ストレージ?-」に着想を得て制作されました。また、会期中は周囲で発生するすべての音を情報として常時記録しつづけています。

制作|理化学研究所 数理創造研究センター(iTHEMS)、ADKマーケティング・ソリューションズ、ADKクリエイティブ・ワン、株式会社テイラーイノベーションズ

Epilogue

《錯視地図|展示の体験をふりかえる》

錯視ブロックプロジェクト

大谷智子+丸谷和史+ヒガキユウコ+肥後沙結美+中村美惠子+磯谷悠子

2025

ⓒ Optical Illusion Block Project 撮影:縣 健司

このコーナーでは、錯視ブロックをつかって来場者のみなさんに展示の体験を表現していただきます。記憶に残った展示のイメージを錯視ブロックで自由に組み立て、会場地図の上に置いて眺めてみましょう。

制作協力|川田祐太郎

協力|株式会社中川ケミカル、東京藝術大学芸術情報センター、大阪芸術大学芸術学部アートサイエンス学科、NTT コミュニケーション科学基礎研究所、量子科学技術研究開発機構(QST)