EXHIBITION

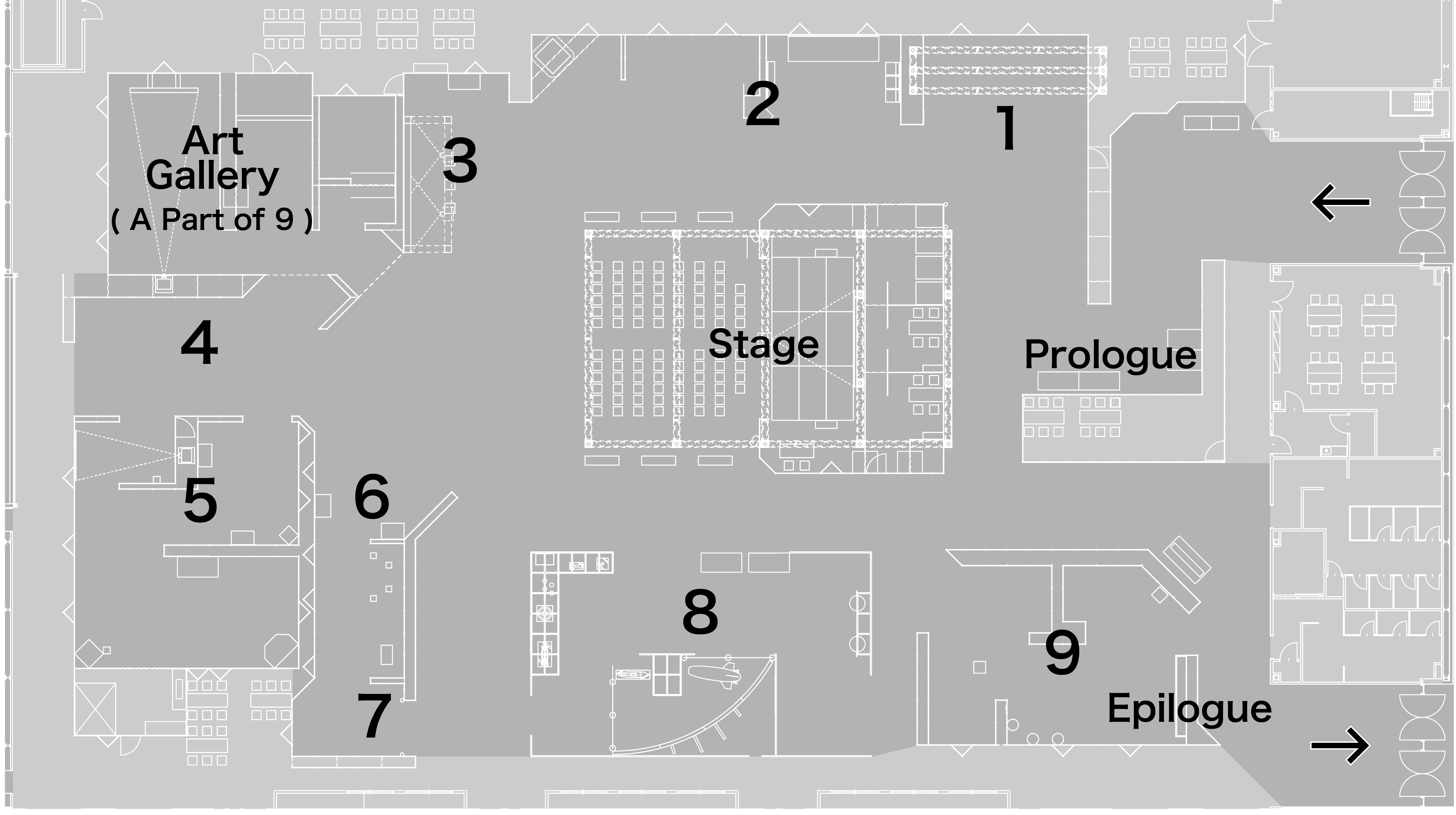

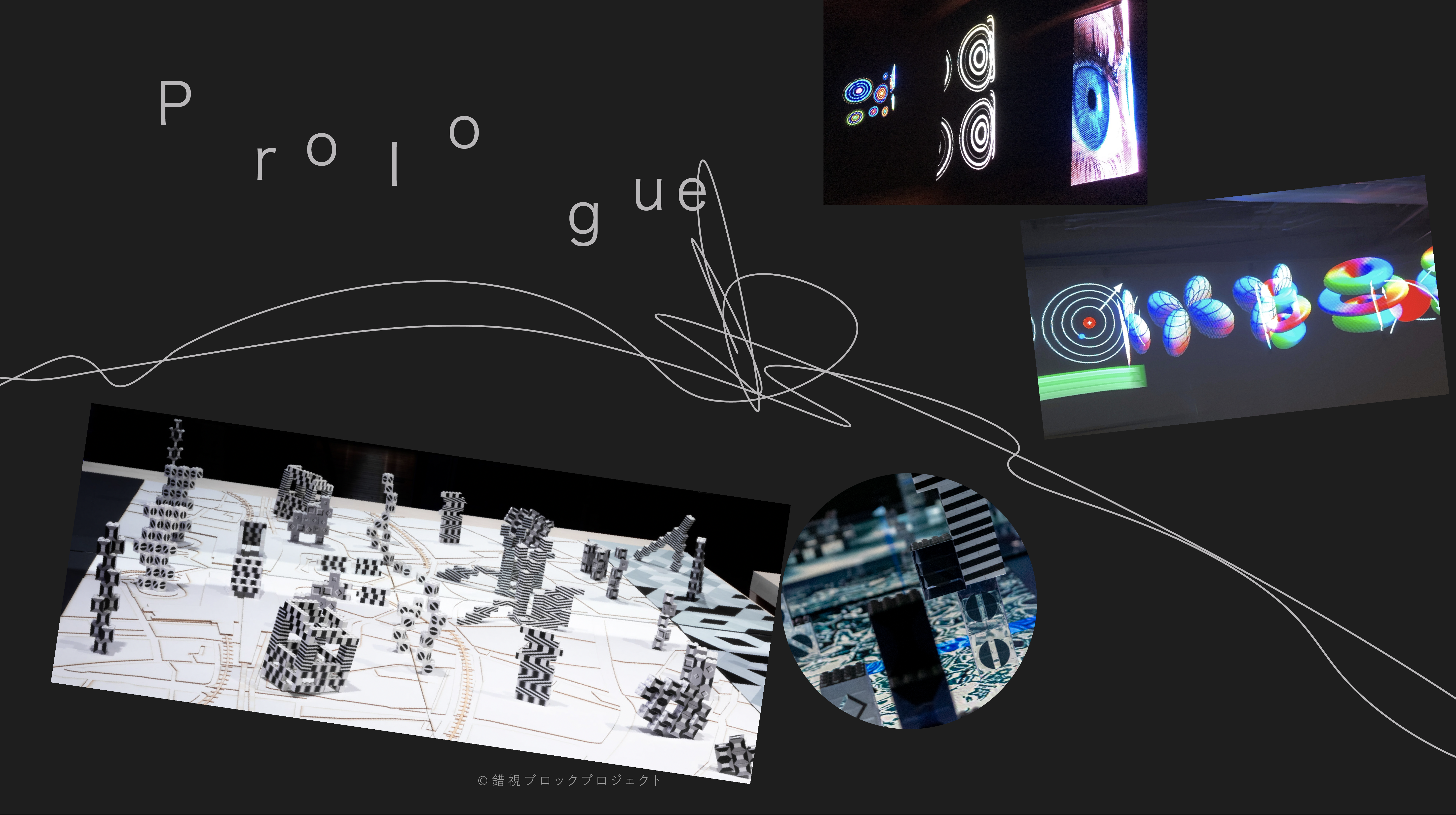

Prologue

メインビジュアル《Q-Ring》

メインビジュアル《Q-Ring》は、量子のひとつである光子をモチーフに、量子の物理特性である「重ね合わせ」や「もつれ」、また本展示の円環するコンセプトから着想を得てつくられました。

デザイン|永原康史

「錯視地図|もつれによる非骨格地物」会場地図にかさねて見る

会場のデジタル地図と錯視ブロックをかさねあわせた、ここにしかない会場マップです。展示空間をめぐる前に、視覚と体験のふしぎなゆらぎを感じてみましょう。

作家|錯視ブロックプロジェクト(大谷智子+丸谷和史+ヒガキユウコ+肥後沙結美+中村美惠子+磯谷悠子)

先駆者たちの試み

日本における量子力学の基礎を築いた4人の物理学者と、科学がもたらす新たな世界観にいち早く反応して革新的な表現を生んだアーティストたちの足跡をたどります。

資料・書籍展示|科学/芸術の先駆者たち

仁科芳雄、湯川秀樹、朝永振一郎、江崎玲於奈、川野 洋、CTG(コンピュータ・テクニック・グループ)ほか

サッカードディスプレイ 「かさなる、もつれる、かんそく」

人間の視線運動(サッカード)によって映像が生成される装置「サッカードディスプレイ」。

「見る」ことの不確かさを体験しながら、量子のふしぎにふれてみてください。

作家|安藤英由樹

《アート・オブ・エンタングルメント》

幅6.6メートルの巨大なグラフィックウォールには、この展覧会のキーワードが3つの層で描き出され、色と大きさの異なるすべての言葉が一望できるようにつくられています。

デザイン|永原康史

1

量子コンピュータアート

量子ビットアートの黎明

大阪大学が開発している超伝導量子コンピュータを使って、アーティストと研究者が約半年にわたる共同制作を行いました。会場には、量子と芸術に関する新しい考え方と、64ビットの量子チップ上に描かれた作品、緊密なやりとりが交わされたコラボレーションの軌跡が紹介されます。

作家|久保田晃弘

2

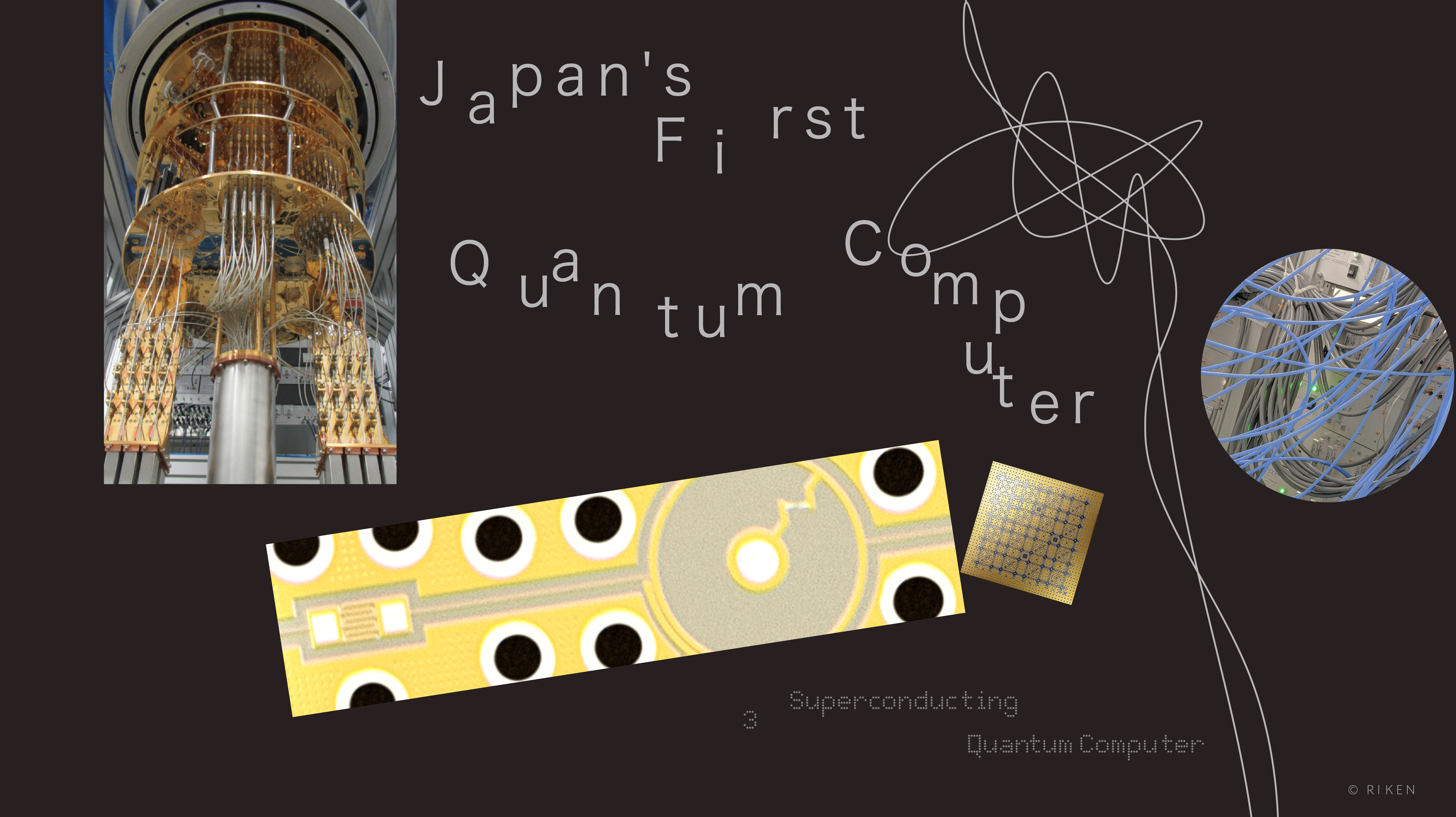

日本初量子コンピュータ

3機の超伝導量子コンピュータ

2023年は、国産の量子コンピュータが3台も誕生した日本の「量子コンピュータ元年」でした。このセクションでは、その生みの親である理化学研究所、富士通株式会社、大阪大学の3機関が、それぞれの量子コンピュータを、VRやレゴ®を使って楽しく紹介します。

作家|ライノスタジオ

3

量子暗号通信 ー 量子コンピュータ時代のセキュリティ

遠くない未来に、量子コンピュータは現在の暗号方式を瞬時にやぶる計算能力をもつと言われています。大切なデータを守るために注目されている技術が「量子暗号通信」です。この通信方式には、これまでとは全くちがう「量子の性質」がつかわれています。どのようなしくみなのか体験してみましょう。

作家|後藤映則

Art Gallery

作家|逢坂卓郎、平川紀道

4

光、二重性、量子テレポーテーション

光を見つめる研究を体験

量子コンピュータの研究者たちは、毎日の研究現場で何を見ているのでしょうか? 会場には、光方式の量子コンピュータの研究者たちが見ている世界が再現され、誰でものぞくことができます。その特別な世界に瞬間移動してみましょう。

作家|江渡浩一郎+アラレグミ

5

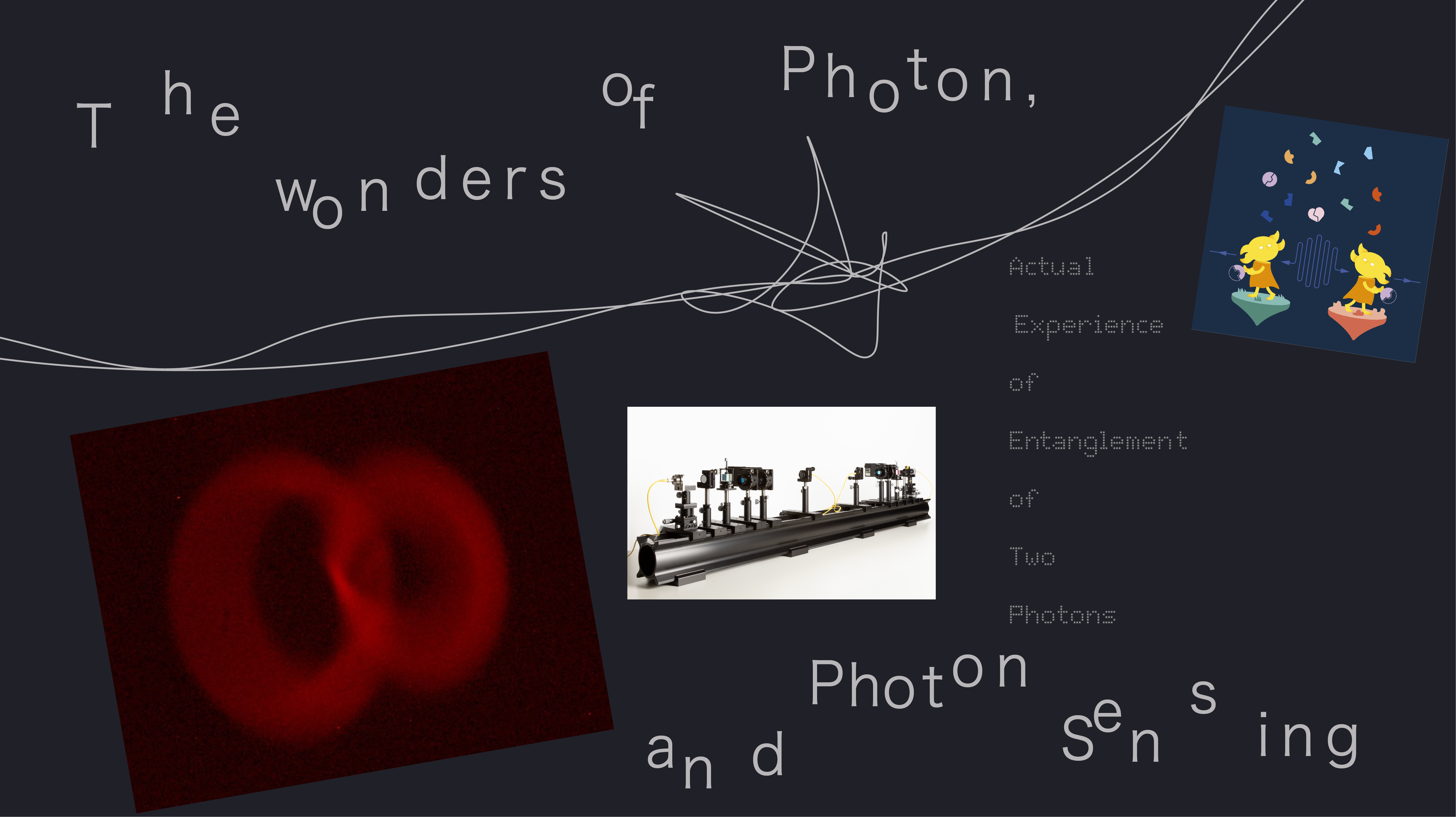

光子のふしぎと光量子センシング

量子もつれを実体験

京都大学で、長年の光量子研究の成果をもとに独自に開発された、量子もつれを発生させる実験装置が会場にもち込まれます。量子もつれ光子対のふしぎな現象を実際に見て体験できる、一般公開ではおそらく国内初となる機会です。さらに、光量子センシングが社会にもたらす可能性も紹介します。

作家|井上仁行(パンタグラフ)+Neki inc.

6

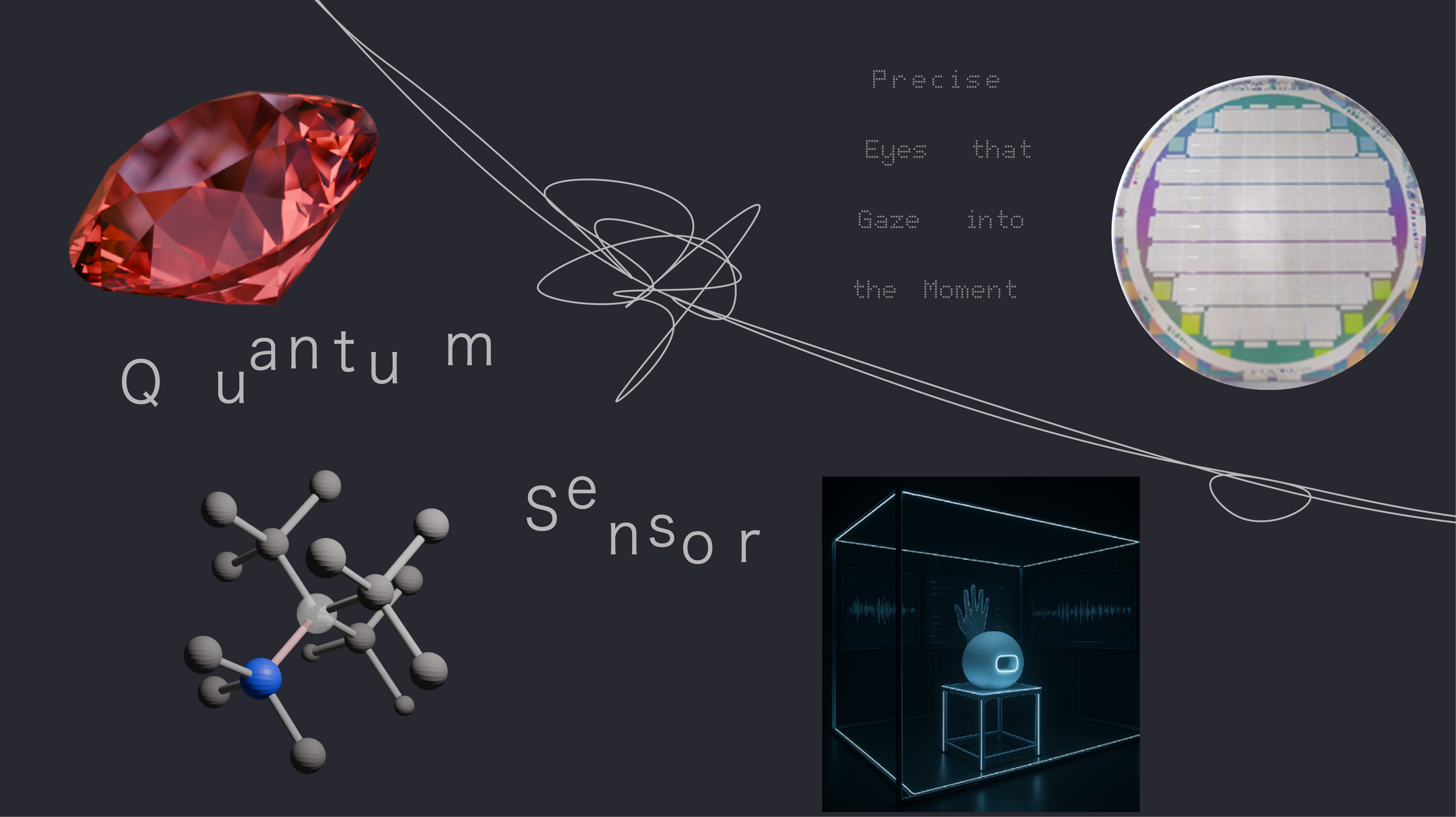

量子センサー

瞬間を見つめる鋭い目

近年、画期的な量子センサーが注目されています。会場では、ピンクダイヤモンドの発する赤い蛍光の変化で磁場や温度を感知するセンサー(東京科学大学)と、私たちの身体の中=いまこの瞬間の“見えないもの”を可視化するスピンセンサー(東北大学)を紹介します。

作家|siro Inc.

7

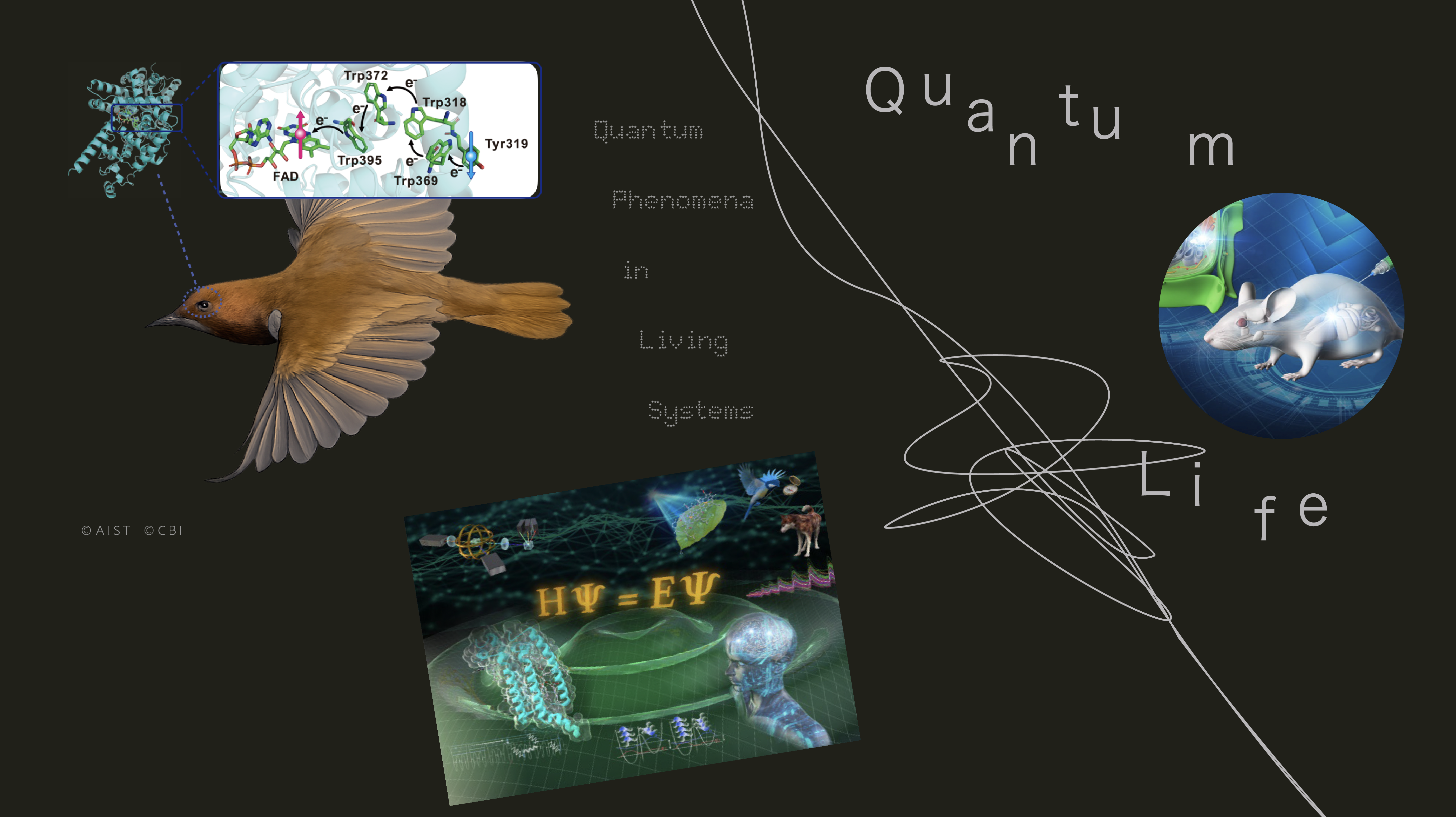

量子生命

いきものの中の量子現象

量子は生物や自然にどう作用しているのでしょうか? いま世界では、量子力学と生命科学をむすぶ先端研究が注目されています。このセクションでは、アーティストがQST量子生命科学研究所の協力を得て制作したインタラクティブな作品を紹介します。

作家|安藤英由樹+田中成典

8

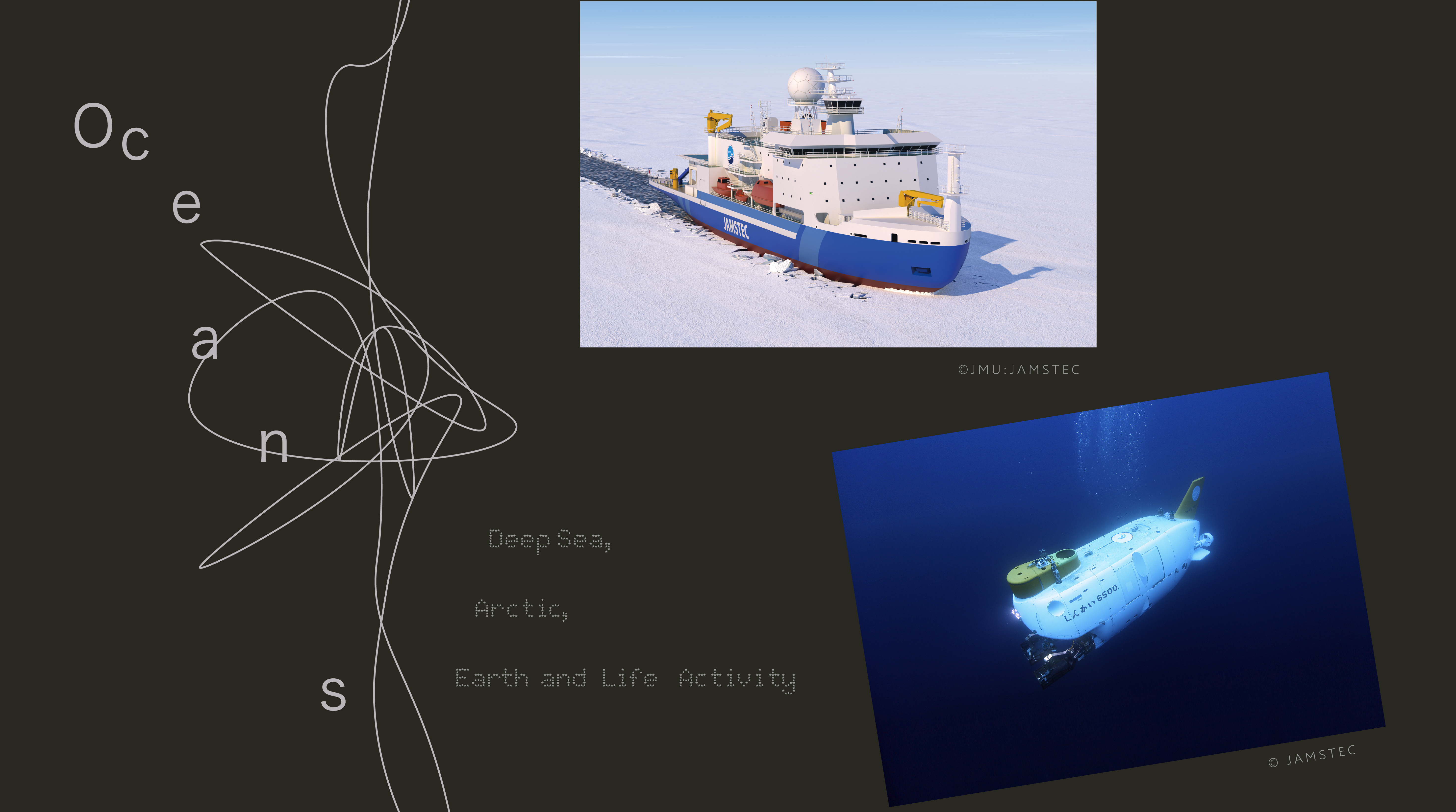

海

深海、北極、地球と生命活動

地球の表面は約7割が海におおわれ、その海の95%は光のない深海です。海洋と地球は、なぞに満ちたフロンティアです。このセクションでは、科学者たちの挑戦や進化する観測技術を通して、北極海や深海など豊かで厳しい海の世界を探索し、未来に向けた人と海のあり方を紹介します。

作家|古澤 龍、竹村眞一、落合陽一

9

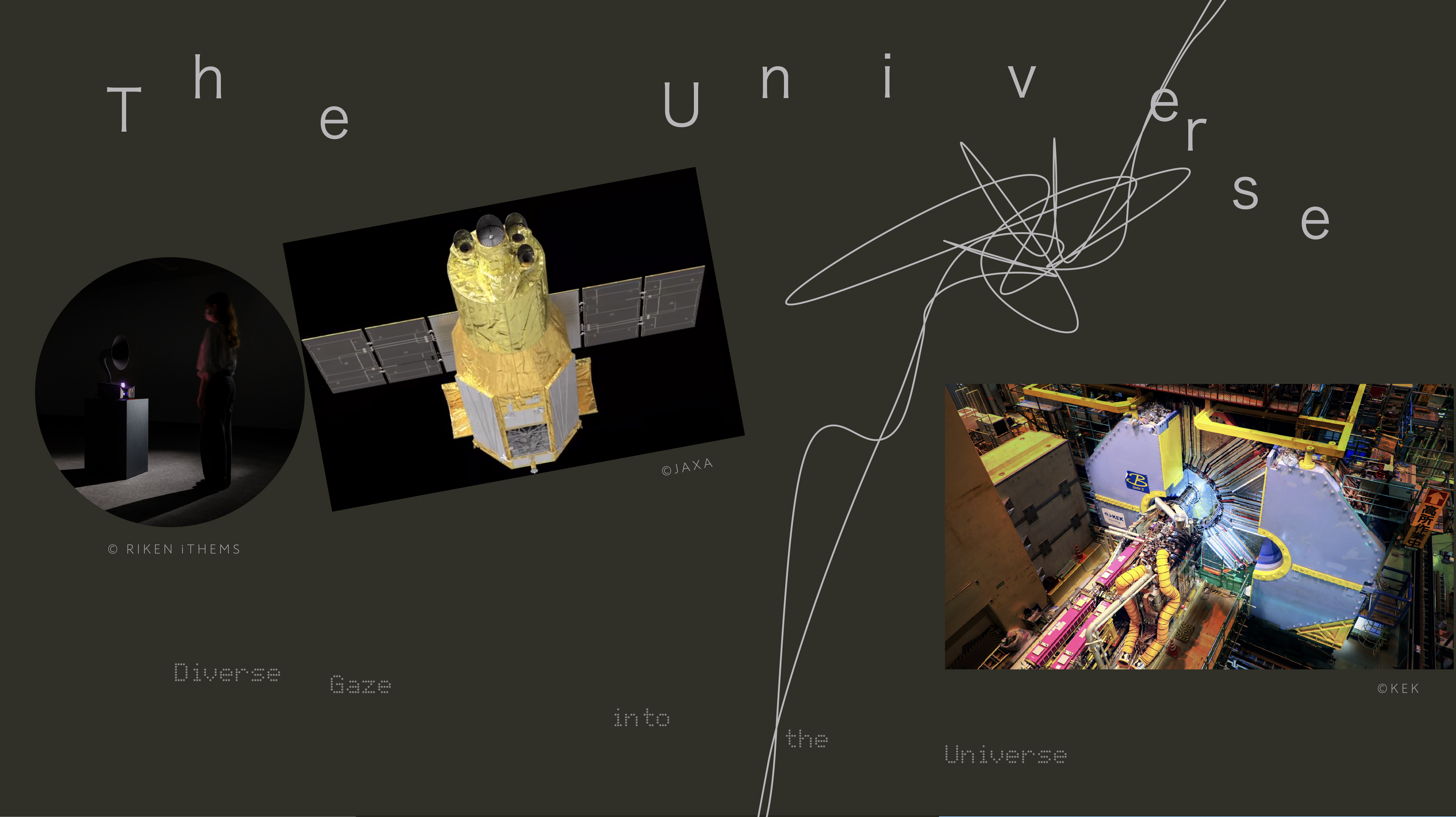

宇宙

宇宙を見る多様なまなざし

人類は広大な宇宙に対して、まず望遠鏡や人工衛星を使って月や近くの星を“観る”ことから始め、やがて巨大な実験装置によってその仕組みを“知り”、その本質についてさらに深く考え“想像する”ようになりました。この展示では、宇宙のふしぎに独自のまなざしを向け、問いを発しつづける研究者とアーティストの活動を紹介します。

作家|アンリアレイジ、種子島宇宙芸術祭、西澤 丞、横井 謙、片岡純也+岩竹理恵、森脇裕之、Useless Prototyping Studio

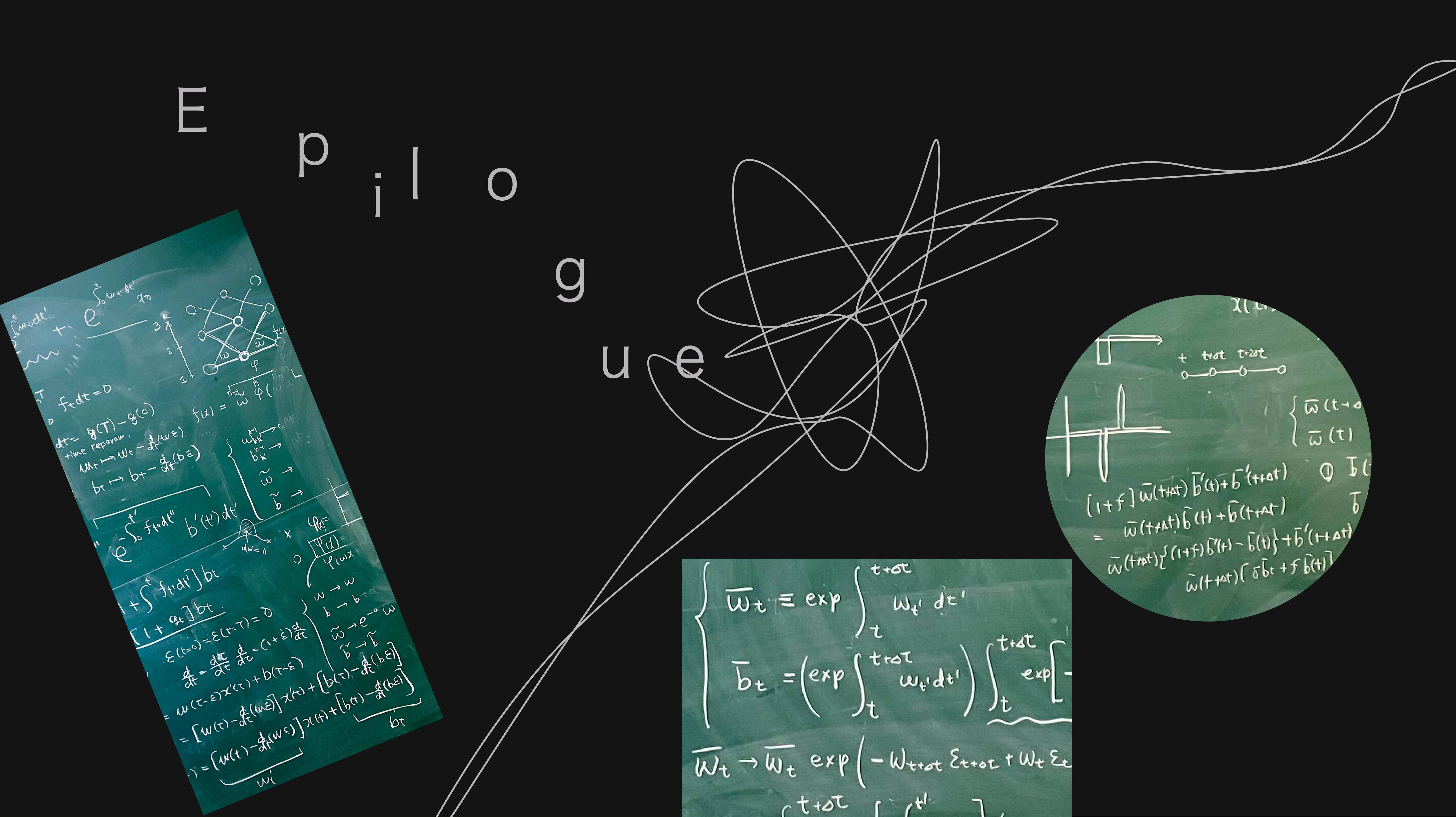

Epilogue

研究者の黒板

物理学者が黒板に刻んだ超弦理論の数式が展示されます。超弦理論は、相対性理論と量子力学をつなぐ理論として注目されています。もしそうだとしたら、「宇宙を支配する数式」なのかもしれません。

「錯視地図」展示の体験をふりかえる

来場者が展示の体験を錯視ブロックで表現します。記憶に残った展示の形を錯視ブロックで自由に組み立て、会場地図の上に置いて眺めてみましょう。

作家|錯視ブロックプロジェクト(大谷智子+丸谷和史+ヒガキユウコ+肥後沙結美+中村美惠子+磯谷悠子)

CERNから本展へのメッセージ

本展示のために欧州合同原子核研究機関(CERN)から届いたメッセージと、「Arts at CERN」の活動をご紹介します。