HOME |EXHIBITION |STAGE | REPORT

4 光、二重性、量子テレポーテーション ー 光を見つめる研究を体験

光と量子 ⸺歴史の問いから未来のテクノロジーへ

産業技術総合研究所(AIST)

「光が波か、粒子か」という議論は昔からありましたが、19世紀には「光は波」という見方が一般的になっていました。ところが20世紀初頭、アインシュタインによって「光には粒の性質もあること」が説明され、光子(フォトン)の存在が確かめられました。これが、波と粒の両方の性質をもつ「量子」という考え方につながります。

現在、光や量子の研究は大きくすすみ、センサーや通信、コンピュータにいたるまで、さまざまなところでわたしたちの暮らしを支えています。

展示では、そんな光の正体に迫った歴史的な実験から、産業技術総合研究所(AIST)で稼働予定の光をつかった最先端の量子コンピュータまでをご紹介します。

ART

光量子コンピュータの世界

江渡浩一郎+アラレグミ

2025

本展示のテーマは「光量子コンピュータの世界」です。会場には光量子コンピュータのモックアップを中心に、「ヤングの実験」や「二重スリット実験」といった、光量子性を検証した実験の映像を、新旧さまざまなモニターに投影した作品が配置されています。量子力学に関する知識を身体的な感覚としてとらえ直すことで、その歴史や、「複数の状態が同時に確率的に存在する」量子の世界を体感し、光量子コンピュータが提示する未来のビジョンにふれることができます。

映像提供|浜松ホトニクス株式会社

モックアップ模型制作|OptQC株式会社

協力|産業技術総合研究所(AIST)

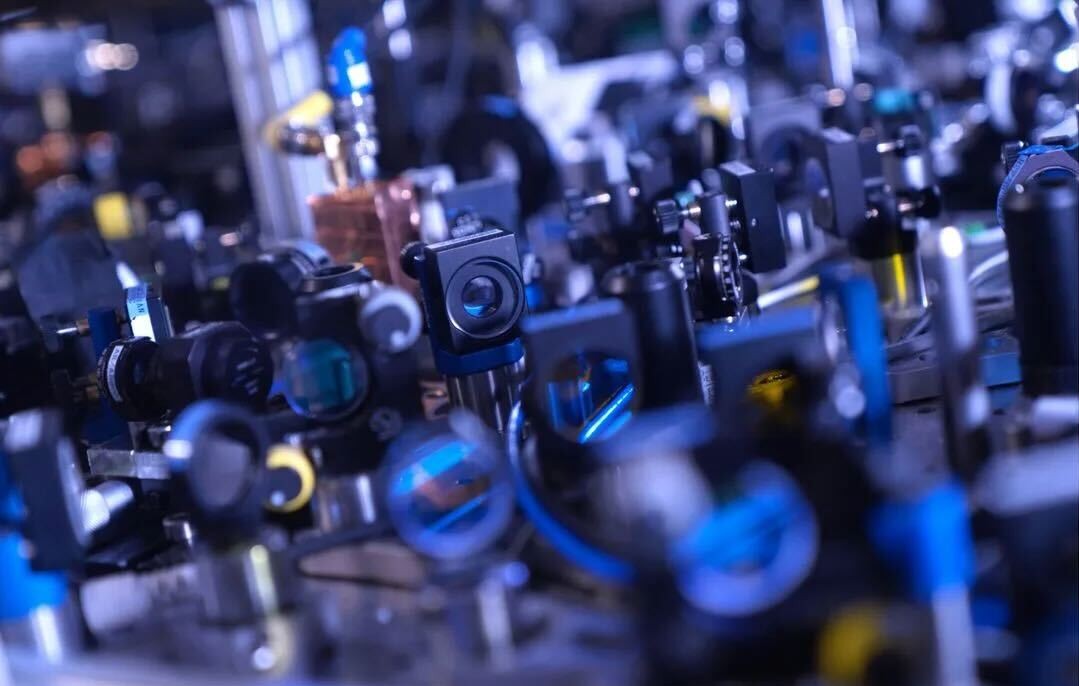

光量子コンピュータ

量子コンピュータには、超伝導方式のほかにも、冷却原子方式、イオントラップ方式、シリコン方式などさまざまなタイプがあり、世界中の研究機関や企業が開発を進めています。

この展示では、その中のひとつ、東京大学発のスタートアップ OptQC(おぷときゅーしー)株式会社 による「光方式」の量子コンピュータ(※)の模型をご紹介します。 量子もつれを使って、量子情報を遠くへ送る「量子テレポーテーション」という技術を応用し、光のパルスで計算を行います。「量子テレポーテーション」の技術は、1998年に東京大学の研究グループが世界で初めて実験に成功したもので、未来の技術として注目を集めています。 模型を通して、光の量子計算機の特徴を視覚的に体感し、部品の配置や構造に も注目しながら、未来をのぞく気持ちでお楽しみください。

※OptQC社の光量子コンピュータは、産業技術総合研究所内の量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センターG‑QuAT(ジークワット)にて、稼働予定です。

「光方式」の量子コンピュータ(部分) ⓒ OptQC

関連情報

◼︎ 産業技術総合研究所(AIST) ➡サイトへ

◼︎ OptQC社 ➡サイトへ

◼︎ 量子・AI融合技術ビジネス開発グローバル研究センター(G‑QuAT) ➡サイトへ