HOME |EXHIBITION |STAGE | REPORT

7 量子生命 ー いきものの中の量子現象

生命のふしぎと量子

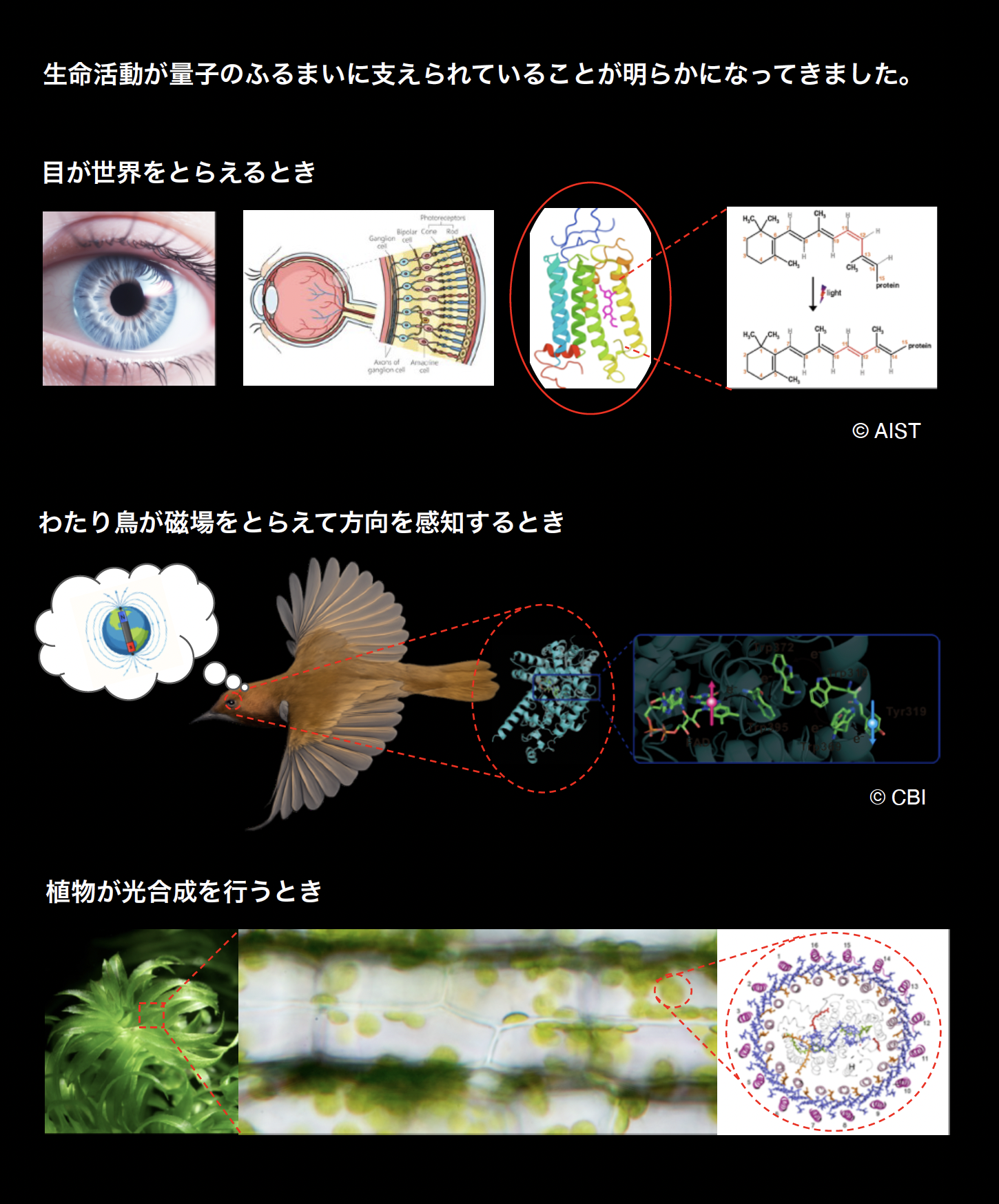

わたしたちが暗闇で星のまたたきをとらえられるのは、網膜が光子ひとつレベルの信号をのがさず、高効率に情報へ変換する量子的光捕獲のしくみがはたらいているからです。また、わたり鳥が長い旅でもまよわずに飛べるのは、鳥の目の中のタンパク質において、外から入ってきた光子からエネルギーをもらった電子が「量子もつれ」を起こし、地球の磁場を感じているのではないか、と考えられています。

かつて、量子力学の生みの親のひとりである物理学者シュレディンガーは、「生命とはなにか?」という究極の問いに興味をもち、この考えがのちに分子生物学という新しい学問へとつながりました。現在の研究では、動物がにおいをかぎ分けるとき、分子のふるえ(量子的な振動)を感じとっている可能性があること、植物の葉の中で電子の波が「重ね合わせ」になることで、光合成がとても効率よく行なわれているかもしれないことなどが少しずつわかってきました。さらに、わたしたちの体のDNAの中で起こる突然変異も、「トンネル効果」という量子のはたらきが関係しているという報告もあります。

こうした研究が切りひらく「量子生命科学」とよばれる新しい分野は、山や海、空気や光といった自然の大循環の中で、量子レベルのできごとがどのように生命の躍動へと拡大するのかを解きあかそうとしています。小さな量子の世界を理解することは、地球という青い惑星のいのちのネットワークを読み解く大きな鍵でもあるのです。

ART

《量子生命閃視(せんし)》

安藤英由樹+田中成典

2025

この作品は、「サッカードディスプレイ」という特殊な表示方式で構成されています。素早い眼球運動のあいだに1本の光の列を高速に点滅させて、2次元の画像を見せるしくみです。まるで生体系の量子効果(※)を「観測」するかのように、観測者の顔や目、そして視覚をつかさどる分子レベルの構造が表現され、見ることと見られることの量子的な相互作用を表現しています。まばたきしたり、首をふったりした瞬間にだけ見える像を見つめながら、「観測」という行為について考えてみましょう。

※生命分子の一部では、電子・プロトン・スピンなどの量子状態が “波” のように広がる一瞬が存在し、その確率分布が生体内のエネルギー輸送や化学反応の選択性を最適化していると考えられています。こうした現象を総称して生体系の量子効果とよびます。

協力|量子科学技術研究開発機構(QST)

関連情報

◼︎ 量子科学技術研究開発機構(QST) 量子生命研究所webサイト ➡︎サイトへ