HOME |EXHIBITION |STAGE | REPORT

9 宇宙 ― 宇宙を見る多様なまなざし

宇宙

広大な宇宙は、未だブラックホールやダークマターをはじめとする多くのなぞで満ちています。展示では、まだ見ぬ宇宙の姿に目を向ける研究者とアーティストの試みを、「観測」「実験」「理論」をキーワードにご紹介します。マクロな世界を見る目がやがてミクロの量子につながる、「ウロボロス」のような円環構造を体感できることでしょう。

宇宙観測 ―見える光から見えない光まで

17世紀のはじめに望遠鏡を発明した人類は、これまで“宇宙を観る”ためのさまざまな技術をつくり出してきました。宇宙からとどく可視光(目に見える波長の光)を観るための光学望遠鏡を進化させ、20世紀になると、電波、赤外線、紫外線、X線など人の目には見えない波長の光をとらえる望遠鏡をつぎつぎと発明します。さらに、地上からだけでなく地球の大気圏の外に出て、宇宙空間で観測する宇宙望遠鏡や、月面探査機のように、目的の星におり立たち間近で観測する方法も確立しました。

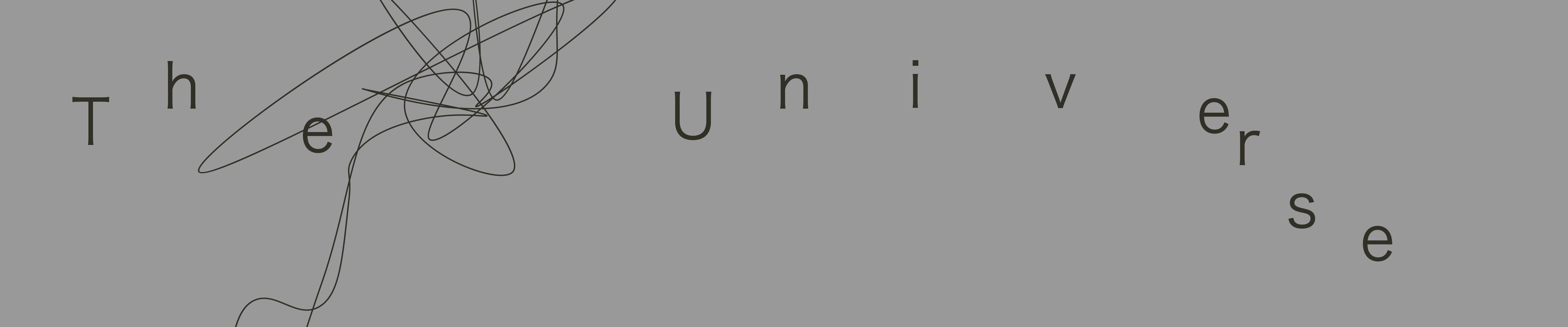

X線分光撮像衛星「XRISM」(右)とXRISMが撮影した衝突中の銀河団(左)ⓒ JAXA

ART

《SORA-Q》

西澤 丞

2022/2025

宇宙ロケット、巨大加速器、製鉄所、核融合施設などを取材し、社会における「見えない仕事を可視化する」ことをコンセプトに活動してきた写真家が、「日本の宇宙開発のあり方が変わる転換点を記録したい」という思いから、超小型の変形型月面ロボット「SORA-Q」の撮影に取り組みました。「その被写体は社会の役に立っているのか?」「それを撮影する意義はあるのか?」と常に自問自答する作家の姿勢が、この作品にも結実しています。

協力|宇宙航空研究開発機構(JAXA)

ART

ANREALAGE 2022-23AW COLLECTION

《PLANET》

アンリアレイジ

2022

アンリアレイジの 2022-2023年秋冬パリコレクションのテーマは「PLANET」です。JAXA相模原キャンパスにある「宇宙探査実験棟」を会場に撮影後、パリコレクションのデジタルプラットフォームよりショーを配信しました。撮影場所の「宇宙探査実験棟」には、珪砂を敷きつめて月や惑星の表面地形や日照環境を模擬できる実験場「宇宙探査フィールド」があり、ふだんは宇宙探査に関する研究開発の拠点として探査機等の実験につかわれています。モデルの衣装には、NASAが開発したマイナス196℃の低温をも断熱する宇宙服用の素材「エアロゲル」などをつかって、宇宙の過酷な環境に耐える設計がなされ、宇宙で人類が活躍する未来のファッションが探求されました。

協力|宇宙航空研究開発機構(JAXA)

ART

種子島宇宙芸術祭

2017年、2018年、2023年、2024年の様子を動画で紹介

種子島宇宙芸術祭は、鹿児島県種子島の豊かな自然と宇宙開発の拠点を舞台に、アート作品を展示するイベントです。 (2012年からプレイベントが始まり、2017年に本祭を実現 )2023年からは夜や間にライトアートの展示やパフォーマンスを行うLIGHT FESTIVALが始動し、 2024年は11月1日から12月8日までの期間、「未知を愛そう。」をテーマに開催され、種子島南部の南種子町にある国内最大のロケット発射場「種子島宇宙センター」の芝生エリア、市街地エリア、海岸の洞窟エリアの3つのエリアを舞台に、国内外の著名なアーティスト16組が参加しました。

主催|種子島宇宙芸術祭実行委員会

共催|南種子町、南種子町教育委員会、南種子町商工会、南種子町観光協会南種子支部、南種子町定住促進実行委員会、種子島大学実行委員会

協力|宇宙航空研究開発機構(JAXA)

「種子島宇宙芸術祭 2024」映像より

※2025年度は、11月8日(土)から11月24日(月・祝)の期間中、土・日・祝日に開催予定(7日間)

宇宙をつくる実験 ―地上から宇宙を観る

この数十年では、光(電磁波)によらない観測技術も成果をあげています。たとえば、宇宙空間をとび交う「宇宙線」(非常に強いエネルギーをもつ放射線)のなかの非常に小さな粒子を地上の検出器でとらえたり、遠い宇宙の重力のゆがみを時空の波(重力波)として検出したり。また、巨大な加速器をつかって、粒子どうしを超高速でぶつけ合わせることで、地上で“宇宙をつくり出して観る研究”も行っています。

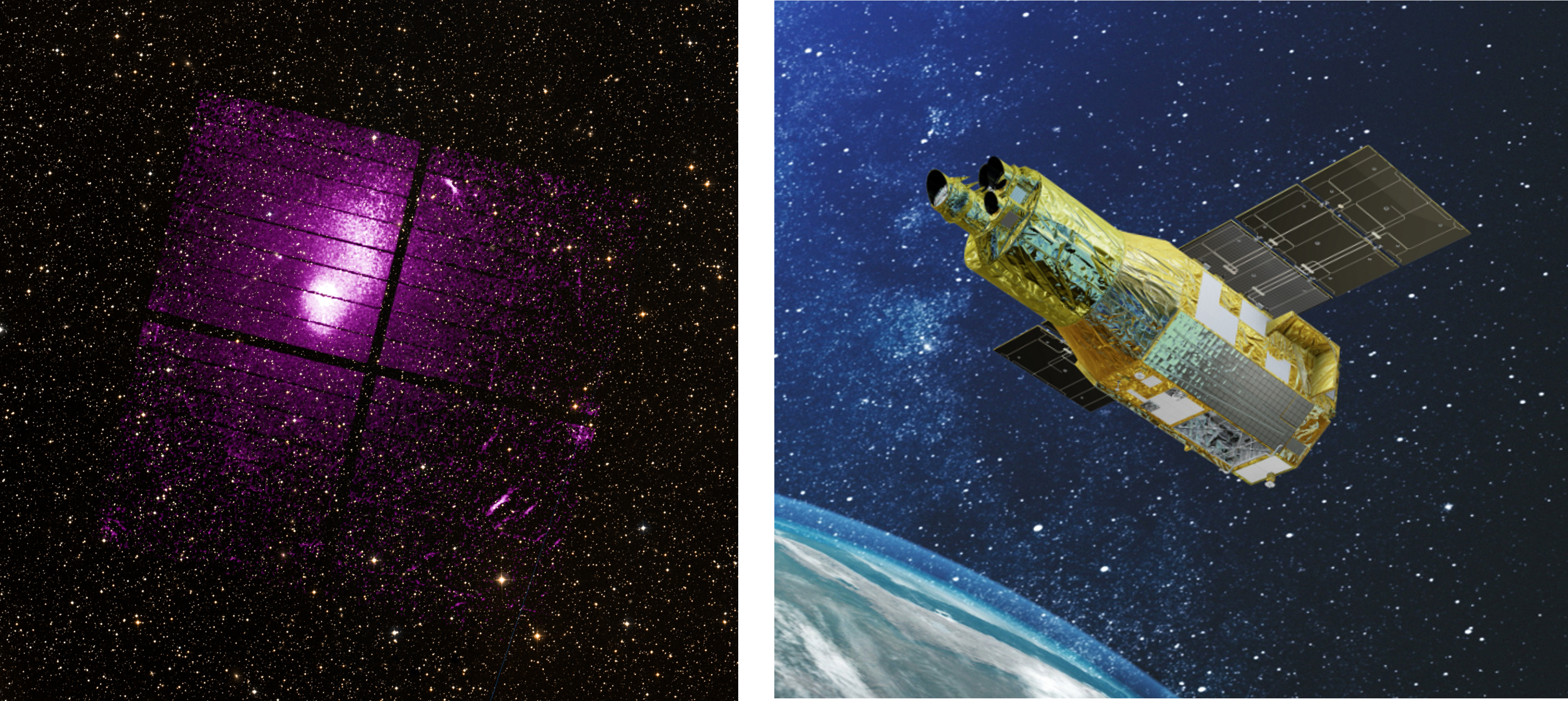

SuperKEKB加速器におけるBelle II測定器(上)

SuperKEKBは一周の長さが約3kmの電子・陽電子衝突型加速器(下)

ART

《KEK曲解模型群》

片岡純也+岩竹理恵

2025

国内外でアートユニットとして活動するふたりが、高エネルギー加速器研究機構(KEK)に約1カ月滞在し、28人もの研究者らに取材、14の施設を見学して作品を制作しました。岩竹は、超弦理論や流体力学を題材に、現象を2次元的な図式へと還元する思考様式と視覚化の方法に着目しました。片岡は、高エネルギー加速器でもつかわれる「フレミングの左手の法則」にもとづく作品や、波・粒・力の関係性を再解釈する「曲解模型」シリーズを展開しました。彼らの試みは、アートとサイエンス、見ることと見えることといった境界を曖昧にし、それらを互いに浸透し揺らぎつづける関係としてとらえ、「見立て」の手法によって重ね合わせ、交差させ、予期せぬ新たな表現や意味の層を立ち上げています。

※高エネルギー加速器研究機構(KEK)によるアーティスト・イン・レジデンスの成果ならびに茨城県つくば市主催「つくばサイエンスハッカソン2025」の一環として制作

協力|高エネルギー加速器研究機構(KEK)、茨城県つくば市

(参考)《KEK曲解模型群》のためのマケット

関連情報

◼︎「KEK アーティスト・イン・レジデンス KEK × ART →?」 ➡︎サイトを見る

ART

《ぼくらはみんな粒である/世界最高の加速器を目指して》

横井 謙

2006

《世界最高の加速器を目指して》では、わたしたちの視点は小さな素粒子となって、筑波山のふもとに位置する高エネルギー加速器研究機構(KEK)の地下、素粒子物理の実験加速器「KEKB」へとすい込まれていきます。リング状のトンネル内には、電子や原子核を光速近くまで加速し、正面衝突させると生まれる素粒子の姿が現われます。一方のアニメーション作品《ぼくらはみんな粒である》(※)に登場する何気ない日常の中にも、ふしぎな素粒子と自然法則の本質が描かれています。

※2025年1月まで、日本科学未来館5階の常設展示「世界をさぐる」において、「加速器で探る素粒子と宇宙」のチャプターにて常設公開されました。

映像提供|日本科学未来館

宇宙論 ―観測できない宇宙のなぞにせまる

宇宙の研究はほかの多くの研究と同じように、「観測」「理論」そして「実験」という三つのアプローチによってすすめられています。真実に近づくためには、それぞれの結果をてらし合わせ、補ない合うことが欠かせません。

なかでも理論物理学者たちは、観測や実験による確認を待ちながら、数式をつかって宇宙像を思い描き、さらにその先の地平を探ろうとしています。その最先端で彼らが頭を悩ませつづけているのが、現代物理学の2本柱 ――「量子力学」と「相対性理論」の矛盾です。

展示では、この矛盾を解決しようと白熱する「量子重力理論」の紹介や、「量子もつれとブラックホールのなぞが量子コンピュータの理論で解明できるかも?」といった、宇宙理論と現在研究がすすむ量子技術を接続する観点についてもご紹介します。

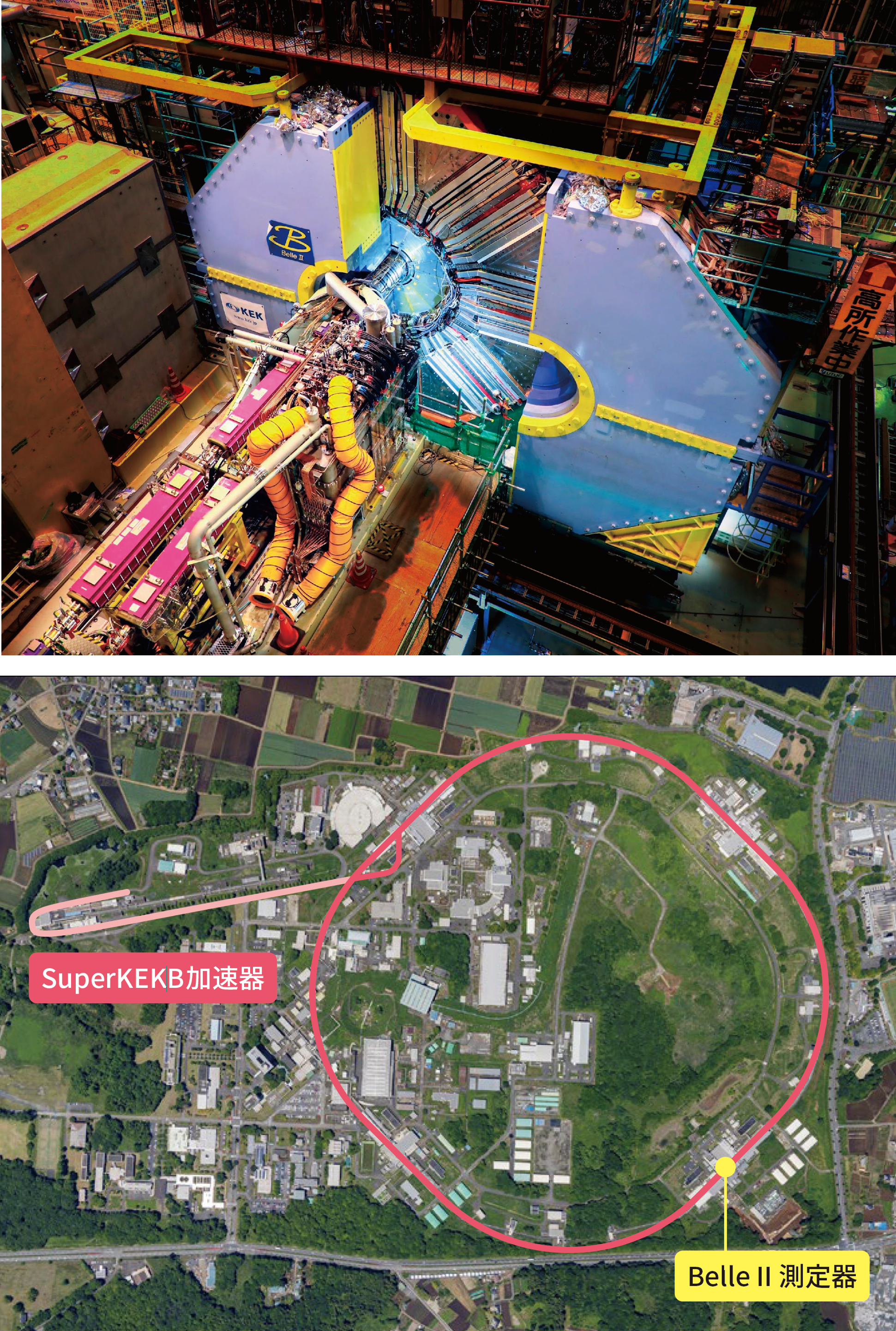

2019年に史上初めて撮影に成功したと発表されたブラックホール ⓒ EHT

ブラックホールと超ひも理論(超弦理論)にもとづくホログラフィー原理のイメージ

ART

《宇宙時/Universal Times Universal Times》

森脇裕之

2025

キネティック・アート

アインシュタインの「相対性理論」によって、空間や時間のあり方に絶対的な基準はないことが提唱され、それまでの固定観念がリセットされて、まったく新しい考え方や価値が創出されました。《宇宙時/Universal Times》は、壁掛時計をとおして、ねじれた時間軸や相対的な時間について視覚的に問いかける作品です。作品をじっと見つめ、タイトルの意味や、相対的に「時間」をとらえる方法について考えてみましょう。

ART

《Black Hole Recorder》

Useless Prototyping Studio

2021 2021

ABS樹脂、ナラ材、アルミニウム、整流管、 LED、電子部品

本作は、「人工ブラックホール」を搭載した「蓄音機型の情報ストレージ」という、空想上のプロダクトです。時空の曲がりを模したホーンから音を集め、約0.1mmの超小型の人工ブラックホールに約10那由多(10の52乗ギガ)バイトもの情報を記録する、架空の技術を搭載しています。量子力学から「ブラックホール情報パラドックス」を考えてみると、いつか、宇宙の彼方に実在するブラックホールにわたしたちの声を保存するような未来が訪れるかもしれません。

※本展示は、研究論文「蒸発するブラックホールの内部を理論的に記述-ブラックホールは未来の大容量情報ストレージ?-」に着想を得て制作されました。また、会期中は周囲で発生するすべての音を情報として常時記録しつづけています。

制作|理化学研究所 数理創造研究センター(iTHEMS)、ADKマーケティング・ソリューションズ、ADKクリエイティブ・ワン、株式会社テイラーイノベーションズ

※「宇宙」に関するアート作品の展示は「Art Gallery」でもご覧いただけます。