関西光科学研究所 >> やさしい光科学 >> 「光」の特徴 ~人に例えると~

やさしい光科学

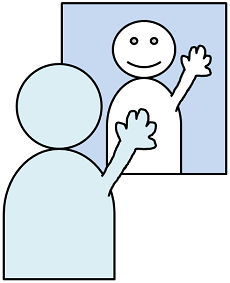

1.反射(まねをする)

光の波が平らな面にぶつかると同じ角度で跳ね返る性質を言います。

例えば、鏡に自分が写っているのが見えるのは、光が反射するからです。

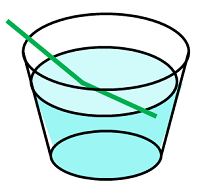

2.屈折(まがる)

光は環境によって進む速さが違います。水の中では空気の中よりゆっくり進みます。ある物から、別の物の中へと進むとき、光の進行方向が曲がります。

例えば、水が入ったコップに箸を入れると水面から見る箸は曲がって見えます。それが屈折です。

3.散乱(ちらかす)

光がちりや水滴にあたり四方八方に進む向きを変えることを散乱と言います。

例えば、夕焼けの太陽が赤く見えるのは、青や緑の光が散乱し、散乱しにくい赤い光だけが残って、目に届くからです。

4.分散(分ける)

入射した光が光の種類(色)ごとに別々に分離される現象を言います。屈折の角度が色によって異なるためです。

例えば、いろんな色の光が混在している太陽光も、分散されると綺麗な7色がはっきり見えます。雨上がりの空にときどき出る美しい虹も太陽光が分散されて生まれるのです。

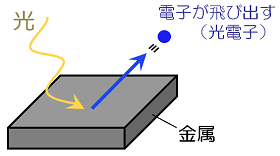

5.光電効果(たたき出す)

カエルが古池に飛び込むと水しぶきが水面から飛び出して散らばるように、光が物質に当たると物質から電子が飛び出します。

この現象を光電効果と言います。

飛び出した電子を上手に使うと、電気として利用できます。

家の屋根に設置されている「太陽電池」も光のこの性質を利用したものです。