量子科学技術でつくる未来 核融合発電

第01回 “地上の太陽” 脱炭素貢献

カーボンニュートラル(温室効果ガス排出量実質ゼロ)の実現が不可避とされる2050年頃をターゲットに、QSTは、太陽が輝く源である核融合を地上で起こす研究開発にも精力的に取り組む。石炭、石油、原子力などの従来エネルギー源に比べ、核融合は、燃料が地球に無尽蔵にあり、CO2排出がなく地球環境に優しく、高レベル放射性廃棄物を出さず、反応を容易に停止できる優れた安全性を有し、実現が期待されるエネルギー源だ。

核融合は、軽い原子核同士が結合して重い原子核となる反応だ。核融合を起こすには、正の電荷による斥力に逆らって原子核同士を近づけるために、原子核を高エネルギー状態にする必要がある。高エネルギー状態の原子核を大量に作るには、原子核と電子がバラバラになったプラズマが適している。地上で起こし易い核融合は、水素の同位体である重水素と三重水素の反応であり、それには1億度以上の高温プラズマが必要だ。

QSTは、電磁石を用いてドーナツ状の磁力線のカゴを作り、その中に高温プラズマを安定的に閉じ込める「トカマク方式」の研究開発で世界を牽引している。

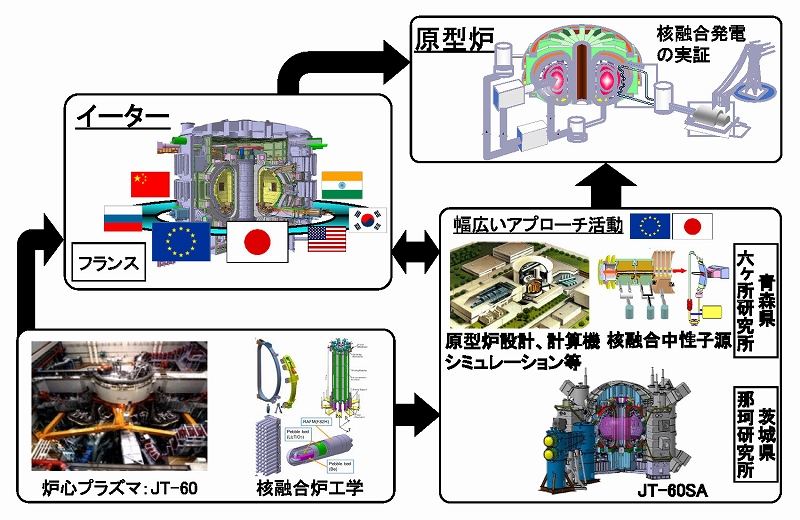

これまで、核融合炉工学に加え、「試験装置」JT-60にて、エネルギー増倍率(高温プラズマ生成に用いたエネルギーに対する核融合による出力エネルギーの比)の世界記録1.25を達成し、核融合エネルギー実現の可能性を科学的に検証した。現在は「実験炉」として、日・欧・米・露・中・韓・印の7極の国際協力の下、重水素と三重水素を用いて持続的な核融合燃焼を実証するイーター(ITER)計画をフランスで進行中だ。

並行して、イーターの次に最初に発電する「原型炉」を目指し、日欧協力の幅広いアプローチ活動を活用して、経済性の確保に必要なJT-60SA(那珂研究所、茨城県)、「原型炉」の要素技術として、原型炉の設計と要素開発、計算機シミュレーション研究、材料開発に不可欠な核融合中性子源の研究開発など(六ヶ所研究所、青森県)を実施中だ。

核融合に関する連載では、研究開発からのスピンオフも織り交ぜながら、世界トップレベルの研究・技術についてご紹介したい。

執筆者略歴

量子科学技術研究開発機構 核融合エネルギー部門 研究企画部長

東島 智(ひがしじま・さとる)

博士(エネルギー科学)。これまでプラズマ研究、機器開発、プロジェクト管理に従事。現在、部門における研究開発の企画とともに、超長期にわたる核融合研究開発を担う次代の人材育成に腐心。

本記事は、日刊工業新聞 2021年5月27日号に掲載されました。

■日刊工業新聞 量子科学技術でつくる未来 核融合発電(2)“地上の太陽”脱炭素貢献 (2021/5/27 科学技術・大学)