発表のポイント

- 少量ずつ長期間被ばく(低線量率被ばく)した際の発がんリスクについて、直接的な評価に初めて成功した。

- 被ばくに起因するがんと自然に生じたがんを遺伝子解析で区別できる特殊なマウスを用いて被ばく後のがんの発生率を調査した。

- 被ばくの総量が同じでも、時間当たりの被ばく量が少ないほど、被ばくに起因するがんのリスクは低下することがわかった。

- 時間当たりの被ばく量がある程度以下になると、まったく被ばくしていない場合と同等になる。

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 平野俊夫。以下「量研」という。)放射線医学総合研究所 放射線影響研究部の柿沼志津子部長らは、低線量率被ばく後の発がんリスクを、特殊な発がんモデルマウスを用いた遺伝子解析により、初めて直接的に明らかにしました。

がんは老化などのさまざまな自然の要因により発生するため、放射線被ばくの発がん影響とそのメカニズムを解明するためには、他の自然な要因によるものと区別して調べなければなりません。一般に、大量の放射線を被ばくした場合には、がんの発生率が被ばく量に比例して明らかに増加することが知られており、この増加分は被ばくに起因する発がんであると合理的に考えられます。しかし、被ばく量が少ない場合(低線量被ばく)や、少しずつじわじわと長期間被ばくした場合(低線量率被ばく)には、がんの発生率の増加が小さいため、被ばくの影響だけを取り出して論ずることが困難になります。そのため、とくに低線量率被ばくによる発がんリスクに対しては、社会的関心が高いにもかかわらず、これまで明瞭な議論をすることが困難でした。

今回の研究では、被ばくに起因するがんと自然に発生したがんを遺伝子解析により区別することが可能な特殊な発がんモデルマウスを利用すれば、低線量率被ばくの後に発生したがんの原因の内訳を直接調べることができると着想しました。実験の結果、低線量率被ばくをした一群に発生したがんのうち、被ばくに起因するがんだけの発生率を明らかにすることに成功しました。また、同じ放射線量を短時間で一度に被ばく(高線量率被ばく)させた一群に比べて、その発生率が低くなることを明らかにしました。線量率をさらに小さくすると、被ばくに起因するがんは観察されなくなりました。

本研究により、少しずつじわじわと長期間被ばくした場合には、短時間で一度に被ばくした場合よりも、被ばくに起因する発がんのリスクが小さくなること、また、線量率がさらに低くなるとそのリスクは見えなくなることが実験的に明らかになりました。今後、同様の手法で様々な研究を展開することにより、低線量・低線量率被ばくによる発がんリスクの全容の科学的解明が期待されます。

この研究成果は、米国放射線影響学会発行の「Radiation Research」2016年10月号に掲載されました。

背景と目的

がんはさまざまな要因により発生しますが、そのひとつに被ばくがあります。一般に、一定の線量以上を被ばくすると、被ばく後のがん発生率が増加することが現象的に知られていました。しかし、その一定の線量より低い被ばくの場合では、がんの発生率の増加が小さすぎて明白でなくなるため、その内訳として被ばくによる発がん影響だけを区別して見極めることが困難でした。また、同じ線量を短時間で一度に被ばくした時(高線量率被ばく)より、長期間にわたりじわじわと少しずつ被ばくした時(低線量率被ばく)のほうが、がんの発生率の増加が少なくなることも知られていました。そのため、低線量率で低線量を被ばくした時の発がんへの影響はますます見えにくくなり、影響の大小を明確に議論することが困難でした。

そこで我々は、発生した“がん”を直接調べて、それが被ばくが原因で生じたものか、それともそれ以外の自然要因(老化など)によって発生したものかを区別できるような実験方法を開発すれば、被ばくに起因する発がんのリスクのみを取り出して直接的に議論をすることが可能になると考え、「Ptch1遺伝子ヘテロ欠損マウス1)」という実験用マウスに着目しました。

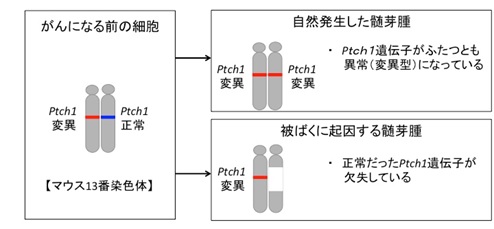

Ptch1遺伝子ヘテロ欠損マウスは小脳のがんである髄芽腫2)を自然発生します。また出生前後に被ばくすると髄芽腫の発生頻度がさらに増加します。我々はこれまでに、被ばくに起因する髄芽腫と自然に発生した髄芽腫では、がんの原因遺伝子(Ptch1遺伝子)の状態が異なっており、それを遺伝子解析により区別できることを明らかにしていました(図1)。

今回の研究では、この特殊な発がんモデルマウスを用いて、低線量率被ばく後に発生したがんが被ばくに起因するものか否かを直接的に調べることより、低線量率被ばくの発がんリスクを評価することを目的としました。

図1 自然に発生したがんと被ばくに起因するがんの識別の原理

研究の手法と成果

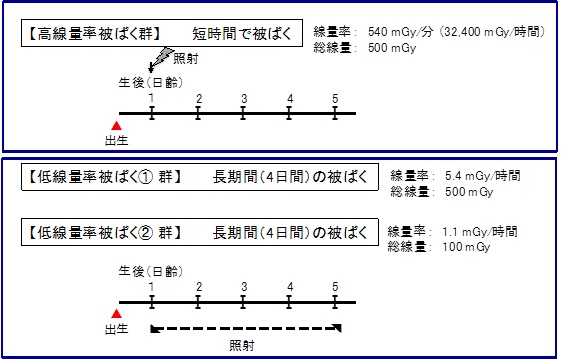

Ptch1遺伝子ヘテロ欠損マウスの生後直後に、高線量率被ばく(線量率:540 mGy3))/分、総線量:500 mGy)、線量率を6千分の1に下げた低線量率被ばく(1)(線量率:5.4 mGy/時間、総線量:500 mGy)、さらに線量率を5分の1に下げた低線量率被ばく(2)(線量率:1.1 mGy/時間、総線量:100 mGy)の3つの条件でγ線を照射し(図2)、生後500日までの期間中に発生した髄芽腫の発生率を算出しました。

注)各実験群の実効線量は、高線量率被ばくと低線量率被ばく(1)は500mSV、低線量率被ばく(2)は100mSVにそれぞれ相当します。自然界から受ける放射線量は年間2.1mSV(日本平均)です。

図2 本研究で行った照射の方法

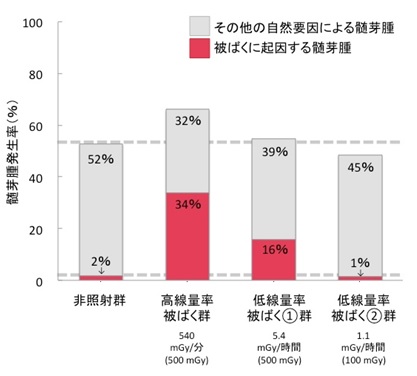

その結果、非照射群に比べて発生率が明らかに増加したのは高線量率被ばく群のみであり、低線量率被ばく(1)群とより低い低線量率被ばく(2)群では発生率の明らかな増加が見られませんでした(図3、棒グラフ全体の高さ)。

次にPtch1遺伝子についての遺伝子解析を行い(図1)、自然発生したがんと被ばくに起因するがんを区別して、内訳を調べました。その結果、高線量率被ばく群だけでなく、低線量率被ばく(1)群でも、非照射群に比べ被ばくに起因する髄芽腫の発生率が高線量率被ばく群ほどではありませんが増加していたことが明らかになりました(図3、棒グラフの赤色部分)。そしてこの増加の割合は、低線量率被ばく(2)群のレベルまで線量率が下がると、非照射群と同様に、被ばくに起因する髄芽腫がほぼ検出されないことがわかりました(図3、棒グラフの赤色部分)。このことは生体に備わった修復能力が、じわじわ被ばくによって生じたDNAの傷を修復し、結果発がんを抑制したことを示していると推察されます。

今回の結果は、従来の統計的な手法では発がん率の増加がわからなかったレベルの低い線量率(じわじわと少しずつ長期間浴びる)の放射線被ばくの場合に、被ばくに起因するがんが実際にどのくらい増加しているかを直接的に示しました。しかしながら、その程度は小さいこと、また線量率が十分に低くなれば、たとえ長期間被ばくしようとも、その発がんへの影響は見えなくなることも実験的に明らかにしました。

図3 髄芽腫の発生率

今後の展開

低線量率被ばくによる健康影響については、科学的なデータがまだ十分ではありません。本成果は、新しい実験手法を導入することにより、より詳細で信頼のおけるデータが得られることを実証したものです。今後、同様の手法を用いて様々な実験動物や被ばく条件での研究を展開していくことで、低線量率被ばく影響の全容解明に近づくことが期待できます。

用語解説

- Ptch1遺伝子ヘテロ欠損マウス

ヒトの疾患のモデルマウスとして1998年に作成されました。Ptch1遺伝子の1対の遺伝子のうち一方に変異が生じており(図1左側)、さらに残り(正常側)の遺伝子が機能を失うことによって髄芽腫(小脳のがん)を発生します。自然発生の髄芽腫と被ばくに起因する髄芽腫とではこの正常なPtch1遺伝子の機能が失われるメカニズムが異なることが明らかとなっています(図1右側)。 - 髄芽腫

主に小児の小脳に発生する悪性脳腫瘍。 - mGy

Gy(グレイ)は放射線が当たった物体が単位質量当たりに吸収したエネルギー量の単位。1Gyは物質1kg当たりに1J(ジュール)のエネルギーが吸収されることを意味します。

論文について

タイトル

Sensitive Detection of Radiation-Induced Modulloblastomas after Acute or Protracted Gamma-Ray Exposures in Ptch1 Heterozygous Mice Using a Radiation-Specific Molecular Signature

著者

Chizuru Tsuruoka, Benjamin J. Blyth, Takamitsu Morioka, Mutsumi Kaminishi, Mayumi Shinagawa, Yoshiya Shimada and Shizuko Kakinuma

所属

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所

雑誌名

Radiation Research