要点

- 最大の体積減少を示す負熱膨張物質を開発

- コヒーレント放射光と電子顕微鏡による材料組織観察に基づいて物質を設計

- 光通信や半導体分野で利用される熱膨張抑制材としての活用を期待

概要

東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所の西久保匠、酒井雄樹両特定助教(神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員)、東正樹教授、量子科学技術研究開発機構の綿貫徹放射光科学研究センター長、大阪公立大学の森茂生教授らの研究グループは、昇温することでこれまでで最大の9.3%の体積収縮を示す巨大負熱膨張(用語1)物質Pb0.8Bi0.1Sr0.1VO3を開発した。

負熱膨張物質は、光通信や半導体製造装置などの構造材で、精密な位置決めを妨げる熱膨張を相殺(キャンセル)できる。体積の大きい低温相と小さい高温相が空間的に混在しながら共存する様子を初めて観測し、その結果に基づいて体積収縮を最大化する化学組成を決定した。

研究成果は1月18日に米国化学会誌「Chemistry of Materials」のオンライン版に掲載された。

研究グループには、東京工業大学の今井孝大学院生(研究当時)、高輝度光科学研究センターの水牧仁一朗主幹研究員、河口彰吾主幹研究員、量子科学技術研究開発機構の押目典宏研究員、島田歩派遣職員、菅原健人技術員、大和田謙二グループリーダー、町田晃彦上席研究員、東レリサーチセンターの久留島康輔研究員、早稲田大学の溝川貴司教授が参画した。

研究の背景

物質の多くは、温度が上昇すると、熱膨張によって長さや体積が増大する。日常生活においては熱膨張の体積変化の影響は大きくないが、光通信や半導体製造など、精密な位置決めや部材の寸法管理が要求される局面では、このわずかな熱膨張が機能や精度低下につながる問題になる。例えばLSIでは、Siチップと基板、充填剤の熱膨張の違いが信頼性の低下につながる。そこで、温度が上昇すると収縮するという、“負の熱膨張”を持つ物質によって、構造材の熱膨張を相殺(キャンセル)することが試みられている。

これまで最大の体積収縮を示す物質は、同グループが見つけたペロブスカイト構造(用語2)の鉛(Pb)、ビスマス(Bi)、バナジウム(V)、酸素(O)からなる酸化物Pb0.8Bi0.2VO3で、400 Kから800 Kの昇温で7.9%の体積収縮が観測されていた。ベースとなる物質のPbVO3は代表的な強誘電体(用語3)であるPbTiO3と同じ極性(用語4)の正方晶構造を持ち、室温で圧力を加えると10.6%の体積減少を伴って非極性の立方晶相へ転移するが、常圧下で昇温すると分解してしまい、負熱膨張は示さない。PbをBiで置換すると、常圧での昇温によって立方晶相へ転移する負熱膨張を示すようになるが、Pb0.8Bi0.2VO3の低温正方晶相の体積がPbVO3より小さいため、温度上昇による体積収縮は10.6%ではなく、7.9%に減少してしまう。体積の大きな低温正方晶相と体積の小さな高温立方晶相が相分率を変えながら共存するため、平均の体積は連続的に減少する。これら2相が作る材料組織を最適化することで負熱膨張が起こる温度範囲を制御できると期待されるが、2相がどのように空間的に分布しているかはこれまで不明であった。

研究成果

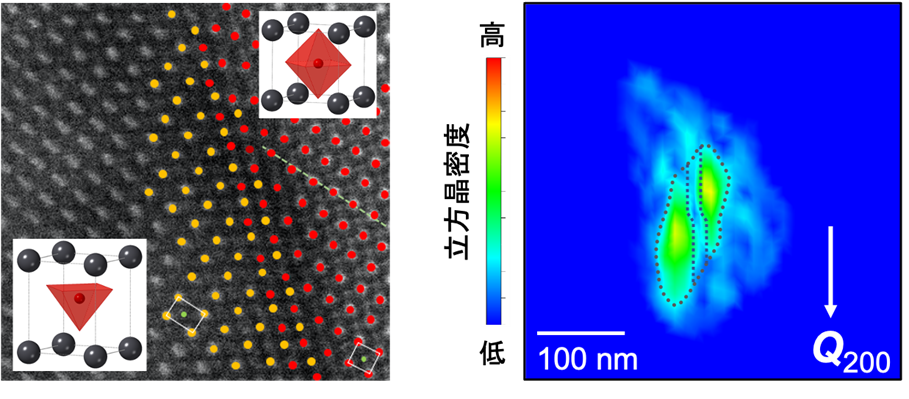

今回の研究では、PbVO3のPbをBiではなくストロンチウム(Sr)で置換すると、正方晶の体積が減少しないまま立方晶相と2相共存するようになること、また、温度を変えても2相共存状態が変化せず、正方晶や立方晶単相に変化しないため、安定に取り出せることを見いだした。そこでPb0.82Sr0.18VO3に対して走査透過電子顕微鏡(用語5)観察を行い、正方晶と立方晶の接合界面を原子スケールで観察することに成功した。さらに、大型放射光施設SPring-8(用語6)のビームラインBL22XUでブラッグコヒーレントX線回折イメージング(用語7)と呼ばれる観察を行い、1つの結晶粒の中の正方晶相、立方晶相の空間的な分布を明らかにした(図1)。

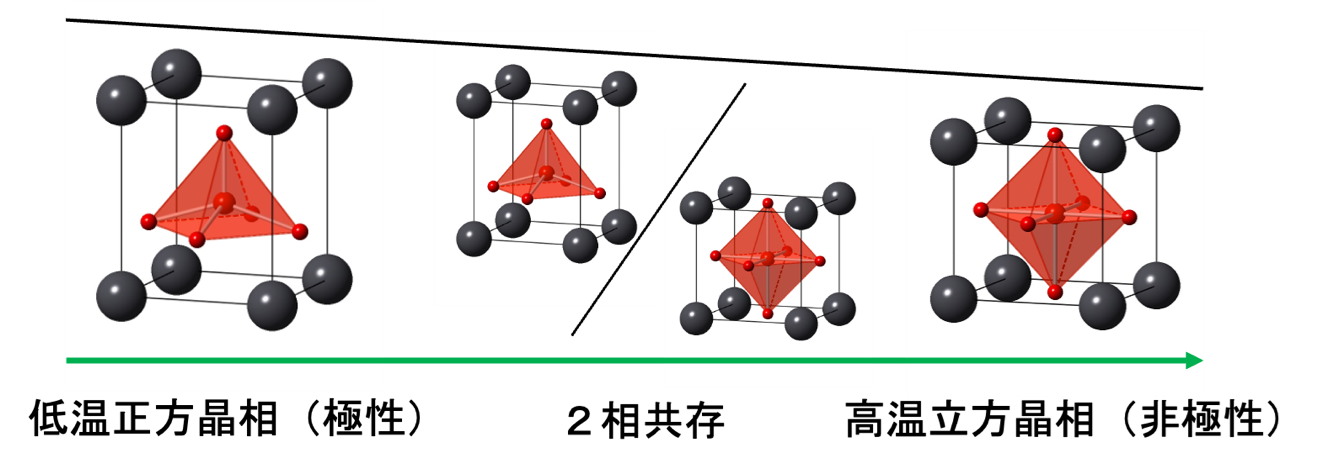

また、立方晶を出現させる効果を持つSrに加えて、温度変化による相変化を促す効果を持つBiでもPbを置換することで、PbVO3が本来持つ大きな体積変化を保ったままで負熱膨張を起こすことに成功し、SPring-8のビームラインBL02B2での放射光X線回折実験(用語8)で調べた微視的な格子定数(用語9)の変化から、Pb0.8Bi0.1Sr0.1VO3では低温正方晶相と高温立方晶相の体積差が11.1%もあり、450 Kから700 Kへの昇温で 9.3%もの体積収縮を示すことを確認した(図2)。この値はこれまでで最大であり、Smartecの商品名で市販されているマンガン窒化物負熱膨張材料の1.4%や、BNFOの商品名を持つBiNi0.85Fe0.15O3の2.4%と比べて巨大である。

図1:走査透過電子顕微鏡で観察した正方晶相と立方晶相の接合界面(左)と、ブラッグコヒーレントX線回折イメージングで明らかにした1つの粒子の中の立方晶相の分布(右)。

図2:Pb0.8Bi0.1Sr0.1VO3の低温正方晶相(極性)と高温立方晶相(非極性)。低温相を加熱すると、2相共存を介して、11.1%体積が小さい高温相に転移する。

社会的インパクト

負熱膨張材料は、半導体や精密加工で問題になる熱膨張を解決できるとして、大きな注目を集めている。今回の成果はこれまでで最大の体積収縮を示す材料を発見しただけでなく、材料組織の観測手法を確立した点で、今後の材料開発に大きく貢献すると期待される。

今後の展開

今回開発したPb0.8Bi0.1Sr0.1VO3は、9.3%も体積が収縮する巨大な負熱膨張を示すが、温度履歴(用語10)が大きいという問題を持つ。こうした問題は正方晶相、立方晶相が共存する材料組織を最適化することで解決できると考えられるため、ブラッグコヒーレントX線回折イメージングによる組織観察で、昇降温を繰り返すことによる組織の変化を明らかにし、温度履歴の低減につなげたい。

付記

本研究の一部は、神奈川県立産業技術総合研究所・有望シーズ展開事業「次世代機能性酸化物材料プロジェクト」(リーダー:東正樹 東京工業大学 教授)、日本学術振興会・科学研究費補助金・基盤研究S「革新的負熱膨張材料を用いた熱膨張制御」(代表:東正樹 東京工業大学 教授)、特別推進研究「光と物質の一体的量子動力学が生み出す新しい光誘起協同現象物質開拓への挑戦」(代表:腰原伸也 東京工業大学 教授)、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業CREST「非晶質前駆体を用いた高機能性ペロブスカイト関連化合物の開発」(代表:東正樹 東京工業大学 教授)の助成を受けて行った。

用語解説

(1)負熱膨張:

通常の物質は温めると体積や長さが増大する、正の熱膨張を示す。しかし、一部の物質は温めることで可逆的に収縮する。こうした性質を負熱膨張と呼び、ゼロ熱膨張材料を開発する上で重要である。

(2)ペロブスカイト構造:

一般式ABO3で表される元素組成を持つ、金属酸化物の代表的な結晶構造。

(3)強誘電体:

誘電体(絶縁体)の一種で、外部電場がなくとも電気分極の方向が揃っており、また、外部電場によってその方向を変化できる物質。

(4)極性:

結晶構造中の陽イオン、陰イオンの変位のため、正の電荷と負の電荷の重心が一致せず、電気分極を持つこと。

(5)走査透過電子顕微鏡:

電子顕微鏡の一種。0.1ナノメートル(1億分の1センチメートル)程度まで細く絞った電子線を試料上で走査し、試料により透過散乱された電子線の強度で試料中の原子を直接観察する。

(6)大型放射光施設SPring-8:

兵庫県の播磨科学公園都市にある、世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)に由来する。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、指向性が高く強力な電磁波のこと。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー、産業利用まで幅広い研究が行われている。

(7)ブラッグコヒーレントX線回折イメージング:

数十ナノメートル~数マイクロメートルサイズの結晶粒子一粒を3次元可視化する計測技術。コヒーレントX線を利用したイメージング(コヒーレントX線回折イメージング)の一種で、結晶特有のブラッグ回折を利用する。原子の並び方に敏感であり、密度差として区別が難しい結晶内部の歪分布や相共存状態などを精度よく調べることが可能。今回は量研機構の専用装置を用いた。

(8)放射光X線回折実験:

物質の構造を調べる方法。放射光X線を試料に照射し、回折強度を調べることで結晶構造(原子の並び方や原子間の距離)を決定する。

(9)格子定数:

結晶構造中の原子の繰り返し周期の長さ。

(10)温度履歴:

昇温時の体積収縮と降温時の膨張が起こる温度が一致しないこと。

論文情報

掲載誌: Chemistry of Materials

論文タイトル:Polar-Nonpolar Transition Type Negative Thermal Expansion with 11.1% Volume Shrinkage by Design

著者:Takumi Nishikubo, Takashi Imai, Yuki Sakai, Masaichiro Mizumaki, Shogo Kawaguchi, Norihiro Oshime, Ayumu Shimada, Kento Sugawara, Kenji Ohwada, Akihiko Machida, Tetsu Watanuki, Kosuke Kurushima, Shigeo Mori, Takashi Mizokawa and Masaki Azuma

DOI:10.1021/acs.chemmater.2c02304