2025年8月8日

2025年8月8日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)

東京都公立大学法人東京都立大学

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

発表のポイント

- 従来法では遅筋の特性を持つ培養筋肉を作製できず、筋機能改善法開発の妨げに

- 体内の筋肉の柔らかさと線維形状を模倣できるゲル材料の上で、遅筋の特性を持つ培養筋肉の作製に成功

- 筋肉の衰え(フレイル)を予防する薬剤や治療法の研究開発を加速し、健康長寿社会の実現に貢献

概要

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 小安重夫、以下「QST」)高崎量子技術基盤研究所先端機能材料研究部の濱口裕貴 博士研究員、大山智子 上席研究員、大山廣太郎 主幹研究員、田口光正 プロジェクトリーダー、東京都立大学(学長 大橋隆哉)人間健康科学研究科ヘルスプロモーションサイエンス学域の眞鍋康子 教授、藤井宣晴 教授らの研究グループは、体内の筋肉に近い環境で細胞を培養できるゲル材料1)を独自の放射線加工技術で開発することにより、「遅筋2)」の特性を持つ培養筋肉の作製に成功しました。

筋肉は、わたしたちの身体を動かし健康な生活を送るために欠かせない組織です。中でも遅筋は、姿勢や日常動作を支える重要な筋肉です。この遅筋が病気や不活動によって衰えると、姿勢の維持や長時間の活動が難しくなり、生活の質(QOL)が低下します。また、スポーツや転倒による遅筋の損傷も、自立した生活を困難にします。このような遅筋の衰えや損傷を予防したり、失った筋機能を取り戻したりするための薬剤や機能性食品、再生医療技術などの開発のためには、研究開発に利用できる「培養筋肉」が必要となります。しかし、従来の培養皿では遅筋の特性を持つ培養筋肉が作製できず、これらの研究開発に用いることは困難でした。これは従来のプラスチック製の培養皿が、体内の筋肉に比べて非常に硬く、体内の筋肉には無い平らな構造であることが原因であると本研究グループは仮説を立てました。

この仮説を検証するため、体内の筋肉の柔らかさと線維形状を模倣できるゲル材料を独自の放射線加工技術でそれぞれ開発し、その上で筋肉細胞を生育しました。その結果、筋肉と同程度の柔らかさに調整したゲルでは、従来の培養皿と比べて、遅筋で重要となる収縮運動やエネルギーを作り出すのに必要な遺伝子の発現量が上昇することを発見しました。一方、体内の筋線維の形状を模倣した凹凸構造を持つゲルは、筋肉細胞を筋線維のように整列させる効果を発揮しました。最終的に、筋肉の柔らかさと線維形状を同時に模倣したゲル上で、従来の培養皿では得られなかった、遅筋の特性を持つ整列した筋肉細胞の作製が初めて可能になりました。

この新しい遅筋モデルを用いることで、筋機能の衰え(フレイル)を予防・改善する薬剤の開発や、損傷した遅筋の治療法の研究開発がさらに進展することが期待でき、自立した生活を維持できる期間の延伸やQOLの向上といった健康長寿社会の実現に大きく貢献することが期待されます。

本研究成果は、2025年8月8日18時(日本時間)に国際科学誌「Scientific Reports」のオンライン版で公開されました。

研究開発の背景と目的

筋肉は、わたしたちの身体を動かし健康な生活を送るために欠かすことのできない組織です。特に、姿勢や日常動作を支える「遅筋」の筋量や筋力が不活動や病気などによって落ちると、さらなる疾患の発症や運動機能の低下を招き、健康寿命が短くなることが分かってきました。厚生労働省が推進する「健康日本21」では、健康寿命の延伸を目指して筋肉の維持や増強につながる取り組みが期待されています。また、内閣府が公表した「地域の経済2019」では、健康寿命が長いほど1人当たりの医療費が抑制されることが報告されています。こうした背景のもと、健康長寿社会の実現を目指し、身体を動かし健康な生活を送るために不可欠な筋機能低下の予防や改善に向けた研究開発が盛んに行われています。

遅筋の筋量や筋力の低下を予防・改善するための薬剤や機能性食品、再生医療などの研究開発には、人工的に筋肉細胞を生育し、遅筋の特性を持つ培養筋肉を作製することが必要です。しかし、従来のプラスチック製の培養皿上で生育した筋肉細胞は遅筋の特性を示さず、これらの研究開発に用いることは困難でした。遅筋の特性を持つ培養筋肉が作製できれば、遅筋の筋機能の低下を予防・改善する研究開発が大きく進展すると期待されます。

本研究グループは、培養筋肉が遅筋へと誘導されない理由として、従来用いられているプラスチック製の培養皿の硬度が約1,000,000 kPa(キロパスカル)という筋肉とはかけ離れた硬さであること、また、筋線維のように整列した凹凸構造がなく平坦であることに原因があると仮説を立てました。そこで、本研究は身体の中の筋肉と同様の環境で培養できるゲル材料を開発し、この仮説の検証を行いました。

研究の手法と成果

身体の中の細胞は、タンパク質を主成分としたゲルに囲まれて活動しています。この体内環境を模倣するにはタンパク質の分子同士をつなぎ合わせ(架橋)、ゲル材料を作る必要があります。しかし、従来の技術ではタンパク質が架橋の過程で変性してしまうという問題がありました。QSTでは、放射線が引き起こす化学反応を活用し、タンパク質を変性させずに架橋してゲルを作製する技術を開発してきました(特許第7414224号、特許第7658611号)。本技術は、タンパク質の水溶液に放射線を照射し、水の分解物である水酸化(OH)ラジカルをタンパク質に反応させることで架橋する方法です。この方法により、タンパク質を変性させる熱処理や化学薬品を用いることなく、細胞に働きかけるための分子構造を保ったまま、タンパク質ゲルを得ることができます。さらに、放射線の照射量を調整することで架橋度を制御し、ゲルの柔らかさを精密に調整することが可能です。また、型の中で架橋を行うことで、ゲル表面にµm(マイクロメートル、mmの1000分の1)単位の微細形状を加工することもできます。生体内の様々な組織によって異なる柔らかさや形状を模倣できるため、細胞にとって生育に適した環境を提供することができるようになりつつあります。

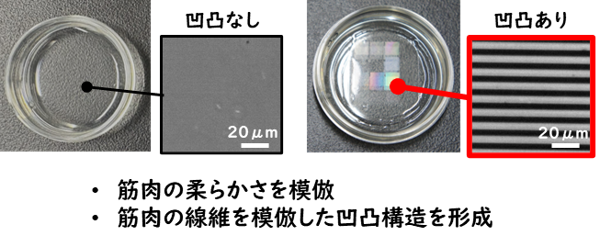

本研究ではこの技術を応用し、筋肉に最も豊富に含まれるタンパク質であるコラーゲンを精製したゼラチンを成分として、筋肉の柔らかさや線維形状を模倣したゲル材料を作製し、そのゲル材料上で筋肉の研究で最も一般的に用いられているマウス由来の筋肉細胞を培養しました(図1)。

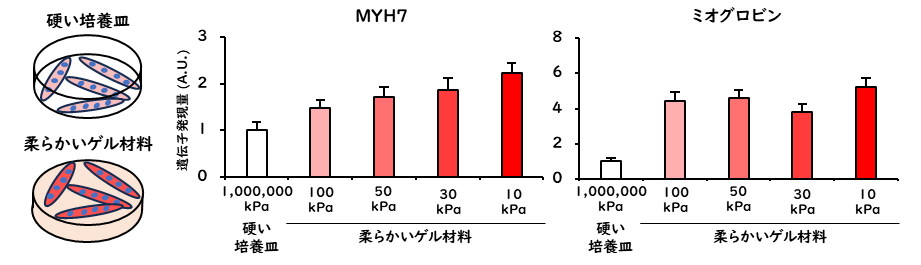

身体の中の筋肉の柔らかさは正確に計測することが難しく、10~100 kPaと幅のある報告がされています。そのため、どのくらいの柔らかさが培養筋肉に適した条件か明らかではありませんでした。本研究では10~100 kPaの間で異なる柔らかさを持つゲル材料を作製し、培養筋肉の生育に最適な柔らかさを探りました。その結果、従来用いられてきた約1,000,000 kPaという非常に硬いプラスチック製の培養皿と比べて、ゲル材料で生育した筋肉細胞は収縮運動にかかわるMYH73)やエネルギーの産生にかかわるミオグロビン4)のような遅筋に特徴的な遺伝子の発現量が上昇し、特に最も柔らかい10 kPaのゲル材料で活性化が最大となりました(図2)。つまり、身体の中の筋肉でも特に柔らかい環境が、筋肉細胞を遅筋へと誘導することが明らかになりました。

図2.柔らかいゲル材料で生育した筋肉細胞の遅筋に特徴的な遺伝子の発現量

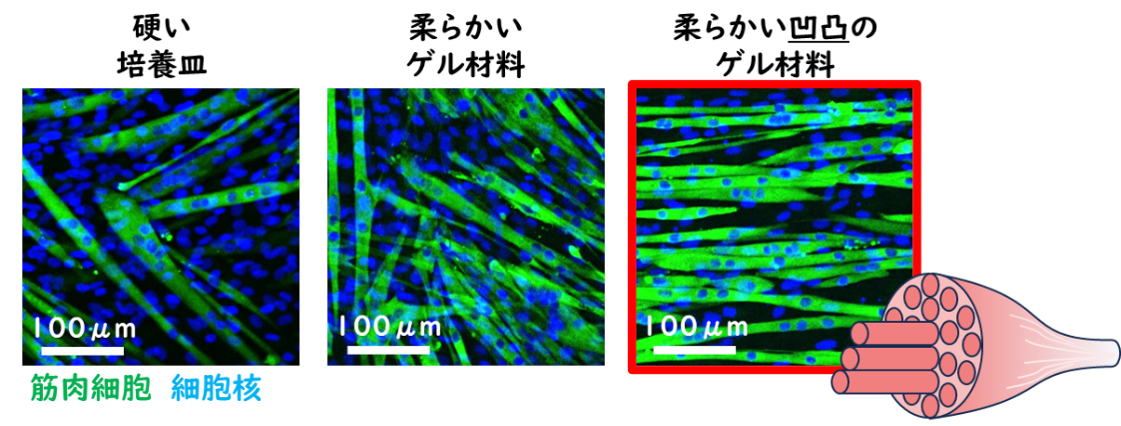

さらに、本研究では筋肉の柔らかさの模倣に加え、筋線維を凹凸構造で模倣したゲル材料の上で筋肉細胞を生育しました。生育した筋肉細胞の太さはおよそ10~40 µmになります。そこで、筋肉細胞より細い3 µmから細胞より太い50 µmまでの様々な幅を持つ凹凸構造を形成したゲル材料を作製し、培養筋肉の生育に最適な構造幅を探りました。その結果、培養皿や表面が平坦なゲル材料では筋肉細胞は向きが不均一でしたが、凹凸構造を形成したゲル材料は、構造の幅に関係なく、筋肉細胞を筋線維のように整列することが確認されました(図3)。

図3.ゲル材料の柔らかな凹凸で体内の筋線維のように整列する筋肉細胞の様子

以上の成果を組み合わせ、筋肉の柔らかさと線維形状を同時に模倣したゲルを用いることにより、従来の培養皿では実現できなかった、遅筋の特性を持つ整列した筋肉細胞の作製が可能となりました。

今後の展開

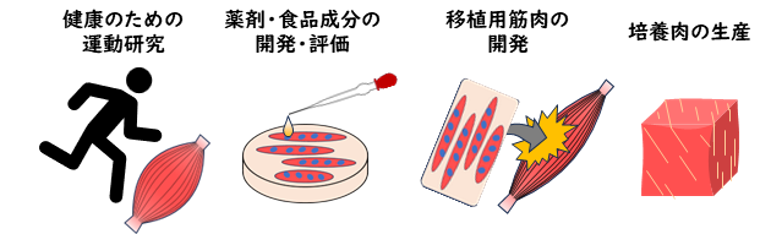

筋肉の柔らかさを模倣したゲル材料上で生育させた遅筋モデルの培養筋肉は、様々な研究開発への展開が期待されます(図4)。今後、未病医学であるフレイルを予防・改善する運動方法などの研究や、薬剤や機能性食品成分の開発・評価などを通じ、この新しい遅筋モデルは健康な体づくりに役立つ研究開発の効果的なツールとして、健康促進やQOLが向上した健康長寿社会の実現に貢献することが期待されます。さらに、細胞の向きが揃っている遅筋モデルは多岐にわたる応用が期待されます。例えば、遅筋の欠損や損傷部位を代替したり、治療したりする移植医療への活用です。また、筋肉細胞を用いた食用培養肉の研究においても、整列した遅筋モデルによって、味や食感の再現性が向上し、食肉としての品質がさらに高まることが期待されます。

現在、身体の中と同じような環境で細胞を生育できるゲル材料を最適化し、より遅筋機能を発達させた培養筋肉を作製するための研究に加え、筋肉以外の発達した培養組織や培養臓器を作製する研究も同時並行で進めています。より人間に近い培養組織・臓器ができれば、人体の仕組みの解明や、病気や老化の予防や治療方法の開発に向けた効果的な研究開発を実施できるだけでなく、実験動物の使用を減らすことにもつながります。研究開発成果の飛躍的な進展と早期社会実装に向け、QSTは、生体模倣システム創製研究アライアンスを通じて産学連携・医工連携の推進に取り組んでいます。

図4.筋肉の柔らかさを模倣したゲル材料で生育できる遅筋モデルの応用展開

謝辞

本研究は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)研究成果最適展開支援プログラム A-STEP(JPMJTR22U7)、同 戦略的創造研究推進事業 ACT-X(JPMJAX2014)、防衛装備庁 安全保障技術研究推進制度タイプS (JPJ004596)、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)科研費 (22H05054、23K19377、24K01998) の支援を受けたものです。

用語解説

1)ゲル材料

液体と固体の中間にある材料。一例としてゼリーなどの状態が挙げられる。

2)遅筋

骨格筋は遅筋と速筋の2種類に分類される。遅筋は姿勢の維持や日常動作、マラソンのような持久的な活動を得意とし、速筋は短距離走のような瞬間的に大きな力を発揮する活動を得意としている。

3)MYH7

遅筋に特徴的な遺伝子で、筋肉を収縮させ、動きを生み出す遺伝子の1つ。

4)ミオグロビン

遅筋に特徴的な遺伝子で、筋肉に存在して酸素の貯蔵と供給を行い、エネルギーの産生に関わる遺伝子の1つ。

掲載論文

タイトル:Combined stimuli of elasticity and microgrooves form aligned myotubes that characterize slow twitch muscles

著者:Hiroki Hamaguchi1, Tomoko G. Oyama1, Kotaro Oyama1, Yasuko Manabe2, Nobuharu L. Fujii2, Mitsumasa Taguchi1

著者所属:

1Takasaki Institute for Advanced Quantum Science, National Institutes for Quantum Science and Technology (QST)

2Department of Health Promotion Sciences, Graduate School of Human Health Sciences, Tokyo Metropolitan University

雑誌名:Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-025-12744-7

掲載論文

本成果は、令和7年11月3日付けでEurekAlert!に掲載されました。以下URLをご参考ください。

Soft gel breakthrough enables lab-grown slow-twitch muscles | EurekAlert!