2025年8月21日

量子科学技術研究開発機構(QST)

発表のポイント

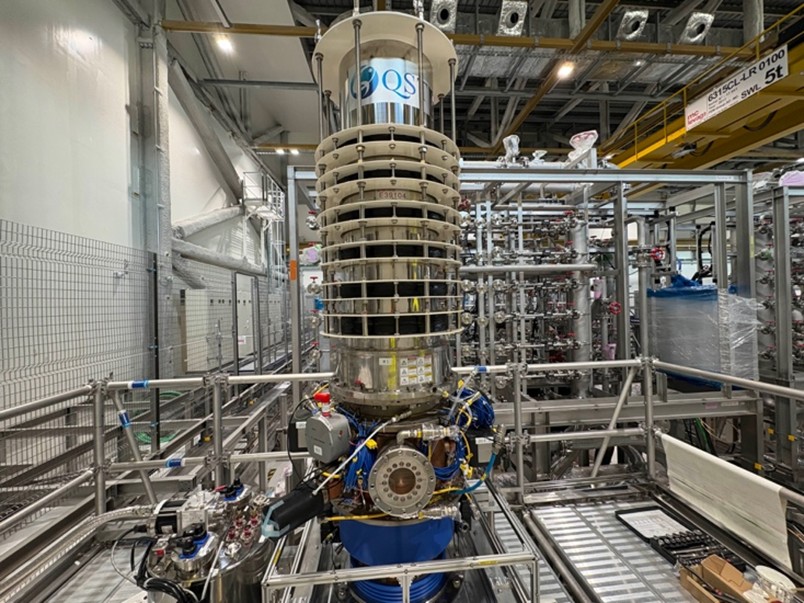

- 日本が製作した、フュージョン(核融合)実験炉ITERのプラズマの生成及び加熱に用いる高出力マイクロ波源「ジャイロトロン」初号機の据付けを、他極に先駆けて完了した。

- 本ジャイロトロンはITERに設置された初のプラズマ加熱装置であり、プラズマ運転開始に向けてITER計画を大きく前進させた。

概要

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 小安 重夫。以下「QST」という。)は、南フランスに建設中のフュージョン(核融合)実験炉ITER1)でプラズマ加熱に用いる高出力マイクロ波源「ジャイロトロン」2)の初号機の据付けを、スケジュールどおり完了しました。同機器と併せて使用する超伝導コイルとの相対位置を、コイルの中心を高精度で計測可能な専用治具を用いて、規定の出力が得られるよう高精度で、据付ける作業です。プラズマを生成して加熱する役割を担うジャイロトロンは、プラズマ運転開始の要となる機器です。今回、ITERに初めて設置されたプラズマ加熱装置となりました。この主要マイルストーンの達成によりITERプロジェクトは運転開始へ向けて大きく前進しました(今後、プラズマ運転開始に向けて合計47機を設置予定)。ITERに要求される性能を満たす、フュージョン(核融合)の主加熱として期待されるジャイロトロンの製作に成功し、また、世界に先駆けてITERの加熱装置の1号機を設置したことは、同分野における日本の技術的な優位性を示しています。

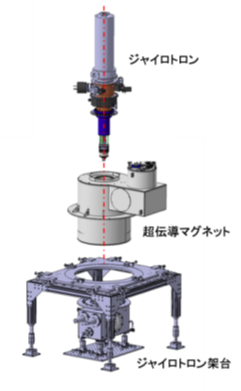

ジャイロトロン及びその据付け

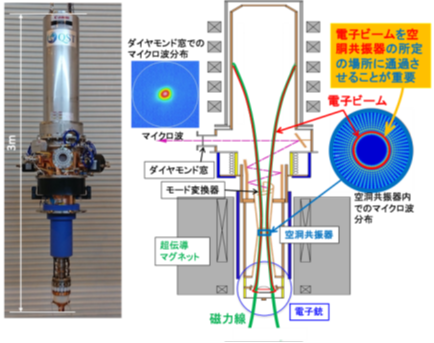

未来のエネルギー源として期待されるフュージョン(核融合)発電では、燃料である水素ガスを数億度に加熱したプラズマという状態で長時間維持する必要があり、この高度な加熱技術を確立することが実現の鍵です。ITERでは主要なプラズマ加熱の手法として、電子レンジでも利用されているマイクロ波と呼ばれる電磁波を使用します。電子レンジで用いるマイクロ波源は出力500ワット程度であるのに対し、ITERで使用するマイクロ波源は、出力で約2千倍の100万ワットの出力性能とともに、ITERにおいては連続出力可能な性能が必要とされています。その高出力マイクロ波を発生させる装置がジャイロトロンです(図1)。

図に示すとおり、電子銃3)より、電子が引き出され、超伝導マグネットの磁力線に沿って回転しながら、7万5千ボルトの高電圧で加速され、空洞共振器4)部分において電子の運動エネルギーの一部がマイクロ波に変換されます。その後、モード変換器によってマイクロ波の形状を整えて出力窓より出力する仕組みです。

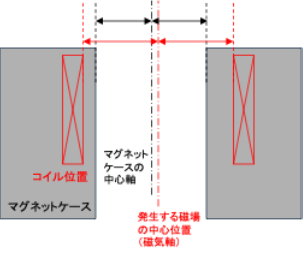

図1に示すようにジャイロトロンの性能を引き出すためには、磁力線が正確にジャイロトロンの中心部を通るようにし、電子ビームを空胴共振器の所定の位置に入射することが重要であるため、超伝導マグネットとジャイロトロンの位置合わせが重要な要素となります。このため、図2に示すように、ジャイロトロンの据付けのためには、超伝導マグネットを架台の中心に0.1ミリメートルの精度で正確に設置する必要があります。

しかしながら、図3に示すように超伝導マグネットのマグネットケースの機械的な中心位置と、内部にある超伝導コイルに電流を流し、磁場を発生させた時の磁場の中心位置(磁気軸)が製作精度の範囲内でずれているため、超伝導マグネットの磁気軸と、ジャイロトロン架台の中心軸を、磁場を測定しながら0.1ミリメートルの精度で合わせる必要があります。

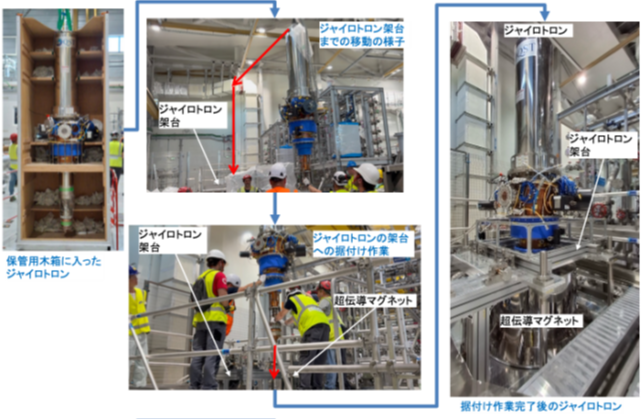

本据付け作業においては、超伝導マグネットを架台に設置、通電、磁場を発生させ、QSTが磁場を測定、超伝導マグネットのジャイロトロン架台に対する位置合わせを行い、据付け準備を整えました。その後、図4に示すようにジャイロトロンを木箱から取り出し、クレーンにて所定の位置に移動させ、クレーンに取り付けたチェーンブロックを用いて、ITER機構と協力しながら慎重に架台に据付けました。

図2ジャイロトロン、超伝導マグネット、ジャイロトロン架台の据付け図

図3 超伝導マグネットの構成。磁気軸とマグネットケースの中心軸にはずれが生じる

ジャイロトロンの開発

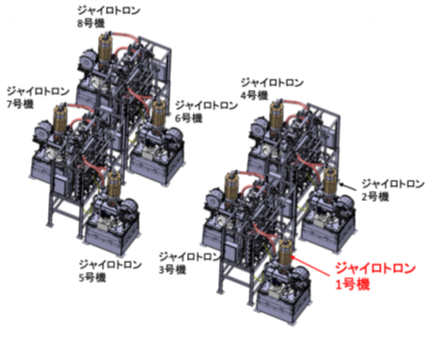

QSTは、フュージョン(核融合)プラズマ加熱装置としてのジャイロトロンの研究開発を1993年から開始し、2008年に世界で初めてITERが要求する出力、電力効率及びマイクロ波出力時間を満たすジャイロトロンの開発に成功しました。その成果により、ITERで使用する全24機のジャイロトロンのうち、日本が8機を調達、これまでにも、最初の性能確認試験5)を2017年に世界に先駆けて完了させ、さらに、2022年には初号機のジャイロトロンをITER機構に輸送、2024年末には最後のジャイロトロン8号機を輸送、全ての機器の納入を完了しています。なお、ジャイロトロンの開発においては、キヤノン電子管デバイス株式会社がジャイロトロンの製作を担当しました。今回据付けたのは2022年に輸送したジャイロトロン初号機であり、ITER機構との協力のもと、所定の位置への据付けが完了しました。

今後の予定

今回据付けを実施したジャイロトロンは、日本が調達している全8機の内1機であり、最終的には図5に示すような形で全8機のジャイロトロンを据え付ける予定です。また、据付けに並行して、ジャイロトロン1号機の試験を本年秋頃開始する予定で、出力1メガワット(百万ワット)にて、最長300秒までの試験をITERサイトにて実施します。

用語解説

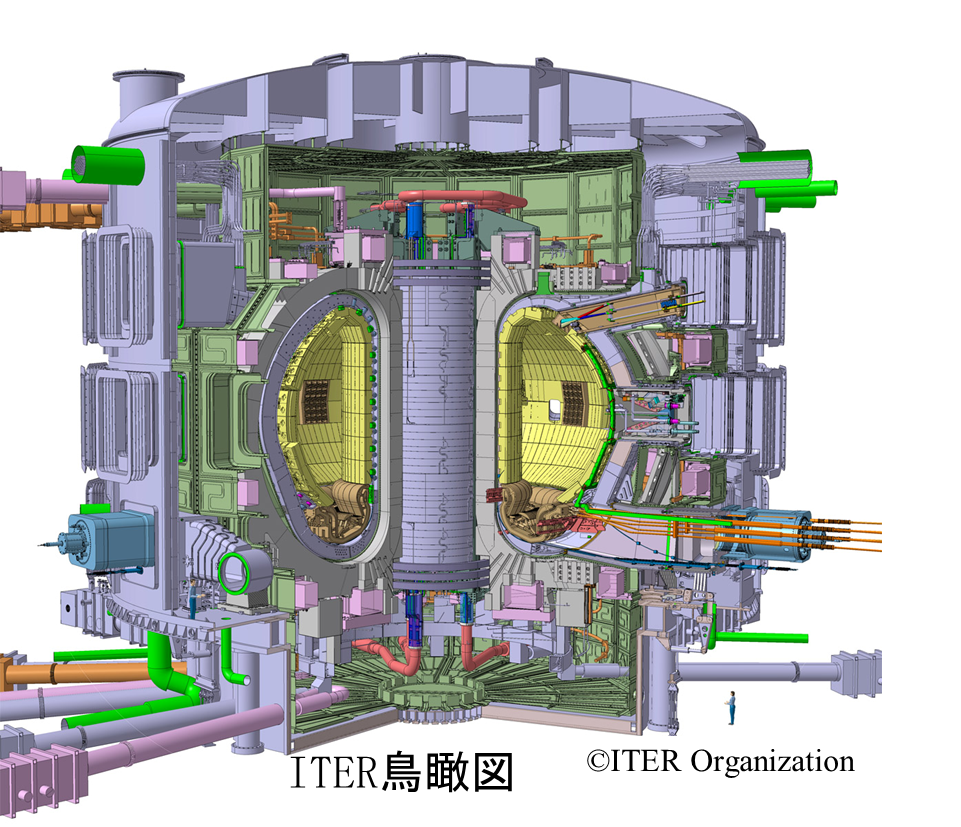

1)フュージョン(核融合)実験炉ITER

制御されたプラズマの維持と長時間燃焼によってフュージョン(核融合)の科学的及び技術的実現性の確立を目指すトカマク型(超高温プラズマの磁場閉じ込め方式の一つ)のフュージョン(核融合)実験炉です。1988年に日本・欧州・ソ連(後にロシア)・米国が共同設計を開始し、2006年に日本、欧州、米国、ロシア、中国、韓国、インドが「ITER協定」を締結して、2007年に国際機関「ITER国際核融合エネルギー機構(ITER機構)」が発足しました。現在、サイトがあるフランスのサン・ポール・レ・デュランスにおいて、建屋の建設や機器の組立が進められているとともに、各極において、それぞれが調達を担当する様々なITER構成機器の製作が進められており、2034年頃からのプラズマ実験の開始を目指しています。ITERでは、重水素と三重水素を燃料とする本格的なフュージョン(核融合)による燃焼が行われ、出力500メガワット、エネルギー増倍率10を目標としています。

ITER計画に関するホームページ https://www.fusion.qst.go.jp/ITER/index.html(日本語)

https://www.iter.org/ (英語)

2)ジャイロトロン

磁力線に巻き付いた電子の回転運動をエネルギー源として、高出力のマイクロ波を発生させる大型の電子管(真空管)です。ジャイロトロンの名は、磁場中の回転運動(ジャイロ運動)に由来します。高出力のマイクロ波は、炉内の燃料(水素の同位体ガス)に入射することにより、プラズマ点火や、効率よくフュージョン(核融合)反応が起こる温度への加熱、プラズマ中で発生した乱れの抑制のためなどに用いられます。

3)電子銃

電子ビームを発生させる装置を電子銃と呼んでおり、電子を引き出す電極として、陰極、陽極の他に引出し電極(電子の引出し電位を制御する電極)の合計3つの電極を有しています。これらの電極に適切な電圧を印加することにより、電子の運動エネルギーを調整しています。

4)空洞共振器

中空の導体壁に囲まれた空間を利用したマイクロ波発生回路です。ジャイロトロンには円筒状の空洞共振器があり、ここで、電子の回転運動エネルギーの一部をマイクロ波に変換します。

5)性能確認試験

ジャイロトロンは真空管であるため、使用するためには、ならし運転を行う必要があります。製作したばかりのジャイロトロンは千分の一秒という、非常に短い時間しか運転することができません。この状態から、300秒まで運転を持続する状態にするまで、QSTにおいて数ヶ月にわたる長時間のならし運転を行っています。このならし運転を行うためには、経験を積んだ技術者がジャイロトロンの状態を見ながら、慎重に様々なパラメータを調整することが必要となります。QSTにおいてこれらの作業を行っており、各々のジャイロトロンに対してならし運転をした後、300秒間の100万ワット出力運転など、様々な試験を実施し、性能確認後、ITER機構に輸送しています。