2025年9月8日 訂正箇所はこちら [PDFファイル/225KB]

2025年9月5日

量子科学技術研究開発機構

発表のポイント

- NanoTerasuでは、昨年4月の運転開始以来、計画を上回るスピードでその運転電流の増加を達成(これまでは、200mA以下に制限)

- このたび、新たに開発した検出器とエネルギーフィードバック技術により、電子ビームをより安定させることに成功したことを受け、世界トップレベルの蓄積電流400mA安定運転の早期実現に成功

- 光の強度が令和6年度比で倍増し、世界最高水準輝度を持つ放射光をスループット2倍で利用可能になることから、次世代デバイス、材料科学、ライフサイエンス分野の研究開発が大幅に加速されることを期待

概要

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST、理事長:小安重夫)NanoTerasuセンター 高輝度放射光研究開発部 加速器グループ 上島考太上席技術員、西森信行部長らの研究グループは、3GeV1)高輝度2)放射光3)施設「NanoTerasu」4)において、蓄積電流5)400mAの安定運転の早期実現に成功しました。これは、従来に比べて放射光強度6)が倍増する画期的成果です。

NanoTerasuが生み出す放射光は、電子を光速近くまで加速して得られる非常に明るいX線です。ナノテクノロジーや先端材料の研究、ライフサイエンスなど社会を支える幅広い分野で不可欠な「目に見えないものをナノレベルで観察する顕微鏡」のような役割を担っています。

これまで大電流運転では電子ビームが不安定となり、光の明るさ(放射光輝度)が低下するため、運転電流を200mA以下に制限していました。今回、研究グループはこの不安定性を克服する新しい検出器とフィードバック技術を開発し、ついに蓄積電流400mA安定運転に成功しました。令和8年度の400mA共用運転に向けて半年以上の早期実現は、大電流条件下での実験準備を周到に進めるうえで大きな意義を持ちます。

この成果により、NanoTerasuが供給する軟X線7)放射光は国内既存施設の100倍の輝度を持つだけでなく、令和6年度比で強度(光子数/秒)が倍増します。これにより、世界最高性能を誇る分析装置で調べられる試料数も倍増し、次世代デバイスの開発、革新的材料研究、ライフサイエンス分野での新発見など、研究開発のスピードを大幅に高めることが期待されます。

今後は共用運転時間内でも400mAでの運転を実現できるよう、段階的に取り組みを進めます。本成果は、令和7年8月6日に開催された第22回日本加速器学会年会で報告しております。

1.背景

NanoTerasuは最新の蓄積リング加速器設計であるMBA8)(Multi-bend achromat)ラティスを国内で初めて採用し、電子ビームエミッタンス9)1.1nmradを実現する高輝度放射光施設として令和6年度から運用を開始しました。共用施設として令和6年度の予定放射光供給時間3,500時間を99.6%という高い光源稼働率で達成し、令和6年7月からは蓄積電流200mAで国内既存施設の50倍高輝度な軟X線放射光を供給するなど、官民地域パートナーシップ10)に基づく産学の幅広い研究者への共用と研究開発成果の最大化に貢献してきました。しかし、大電流では予期せぬ電子ビーム不安定性11)という物理現象により電子ビームのエネルギー幅12)が拡大して放射光輝度が低下しました。そこで、不安定性の発生しない200mAまでに共用運転電流を制限しておりました。一方で、ナノテクノロジー・材料など社会を支える先端テクノロジー開発に必要なナノ・オペランド計測など先端分析にNanoTerasuを最大限活用するには、400mA蓄積電流での運転が必要です。そこで、200mA以上で問題となる電子ビーム不安定性問題の克服と蓄積電流の増強に努めてきました。

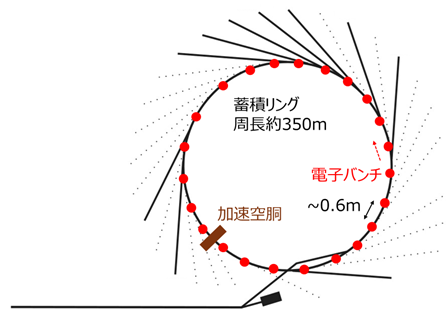

電子ビームが放射光発生で失ったエネルギーを補充するため、放射光施設の蓄積リングには加速空胴13)が設置されております(図1)。外部から加速空胴に入力した電磁波により電子ビームは加速され、エネルギーを受け取る一方、電子ビームが加速空胴を通過すると、様々な周波数の電磁波を空胴内に誘起します。この誘起電磁波14)が、逆に電子ビームに作用して不安定性を発生することは良く知られており、その抑制対策に様々な工夫が凝らされています。NanoTerasuでは、空胴内に電磁波吸収体を設置し、加速周波数以外の電磁波を全て吸収する世界初の方法を採用していたため、不安定性は発生しないと考えられておりました。しかし、令和5年度からの加速器試運転の結果、吸収しきれない有害な電磁波の存在が判明し、共用運転電流は200mAに制限されました。この問題を解決するため、研究グループは様々な取組をおこなってきました。

2.研究手法・成果

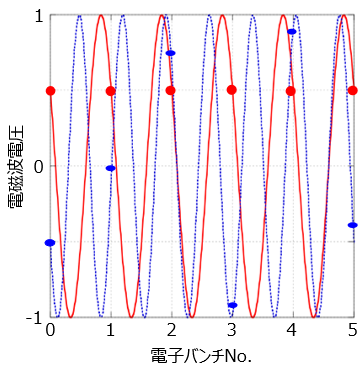

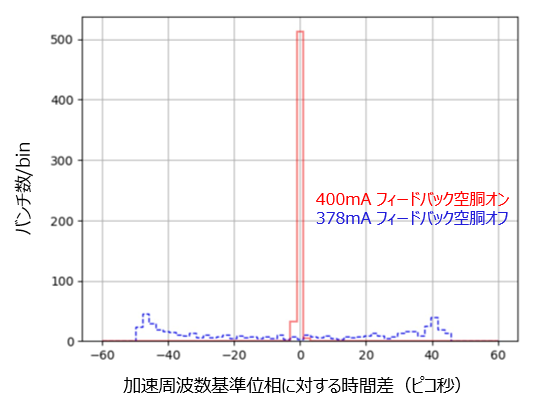

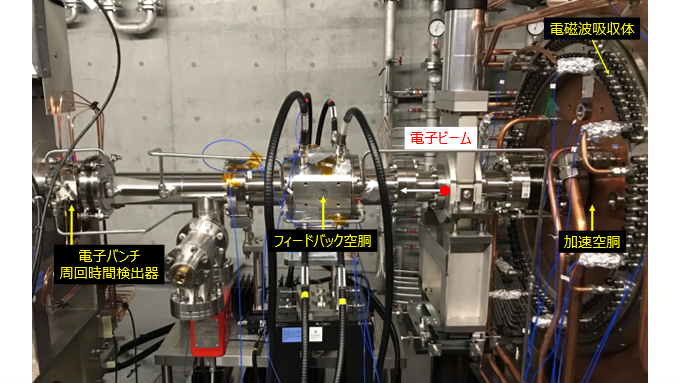

長さ約350mのNanoTerasu蓄積リング円周上には、電子バンチと呼ばれる塊が約600個、約0.6mの間隔で数珠のように連なった構造を持ち、その電子バンチ全体を電子ビームと呼びます(図1)。数珠状の電子ビームはほぼ光速で蓄積リングを周回し、その周回時間に同期した周波数を加速空胴の電磁波は持ちます。従って、全ての電子バンチ(図2赤丸)の加速電磁波(図2赤実線)に対する位相は同じで、各バンチは放射光発生で失ったエネルギーを加速電磁波で同様に補充し、同じエネルギー3GeVに保たれます。一方、加速空胴に誘起された有害な電磁波の周波数(図2青点線)は電子バンチ(図2青丸)の周回時間に同期していないため、有害な電磁波で加速される電子バンチもあれば、減速される電子バンチもあり各電子バンチ間にエネルギー差が生じます。高いエネルギーを持つ電子バンチは蓄積リングを外回りして周回時間が長くなり、低いエネルギーの電子バンチは内回りして周回時間が短くなります。その結果、不安定性が発生すると加速電磁波の基準位相に対する各バンチの時間広がり(図3青点線)が生じます。本研究では、電子ビーム不安定性によるエネルギー幅拡大の微小な兆候を加速電磁波の基準位相からの時間のズレとして検知する検出器と、その拡大を抑制するエネルギーフィードバック空胴を開発しました(図4)。平均より周回時間の長い電子バンチを減速し、短い電子バンチを加速するエネルギーフィードバックが出来れば、電子ビーム全体としてのエネルギー幅を狭くできると考えました(図3赤実線)。令和7年5月に本検出器と空胴を蓄積リングに導入し、令和7年7月22日から試験を開始しました。

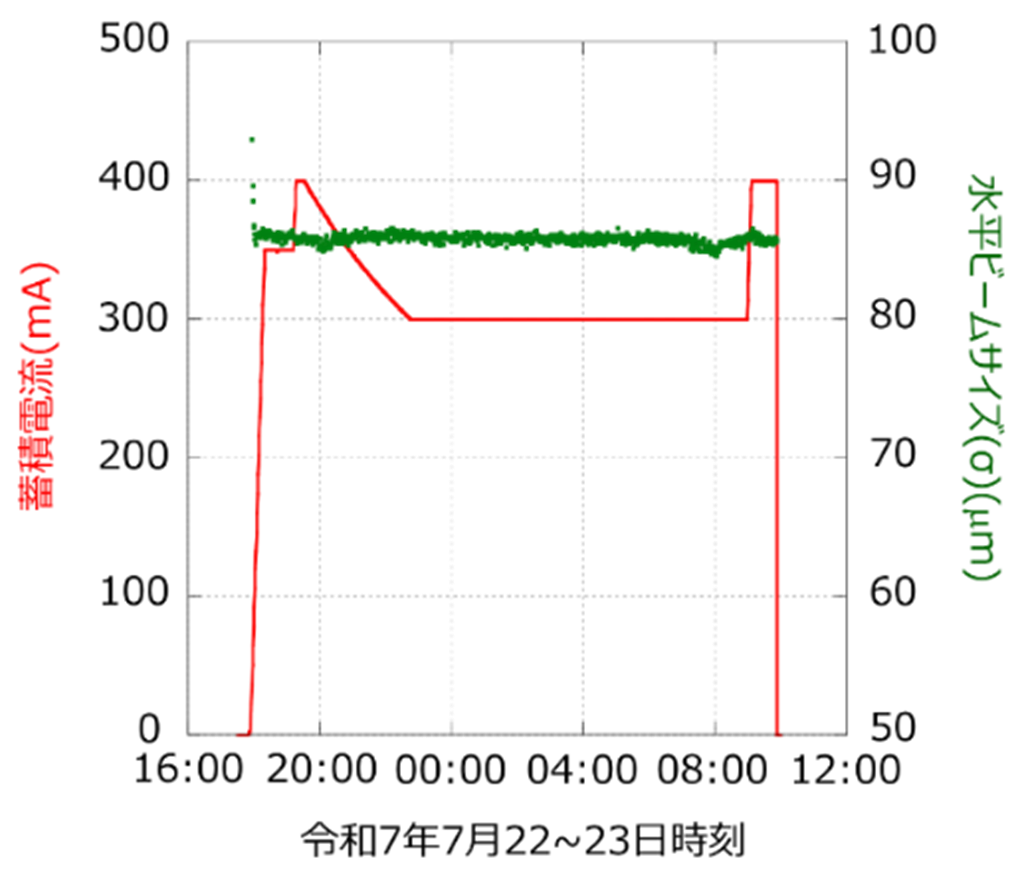

試験結果の様子を図5に示します。蓄積リングに電子バンチを入射すると、蓄積電流(赤線)が徐々に増加します。同時に測定した水平電子ビームサイズ(緑丸)は電子ビームのエネルギー幅も反映しており、不安定性が発生すると急速に3倍以上に広がる様子が、従来は観測されておりました。図5では、水平ビームサイズは約86μmで一定のまま、蓄積電流は400mAまで増加しており、仕様値電流400mAの安定蓄積に成功したことを示しております。400mAでの保持時間が45分程度と短いですが、今夏に予定している発熱部の冷却強化後に長時間試験を予定しております。フィードバック空胴オフ時の加速電磁波の基準位相に対する各バンチの時間広がり(図3青点線)は、フィードバック空胴をオンにすることで抑制され(図3赤実線)、加速空胴に誘起された電磁波の影響を完全に排除し、安定に400mA蓄積することに成功しました。空胴内に設置した電磁波吸収体と本フィードバック空胴の組合わせによる不安定性抑制は世界に先駆けた取組であり、NanoTerasu加速器グループによる世界初の成果です。400mAでの安定蓄積の再現性は良いこと、350mAで8時間以上の安定蓄積にも成功していることから、400mAでの長時間運転に目処がたちました。

3.波及効果、今後の予定

本成果によりNanoTerasuの軟X線放射光輝度が国内既存施設の100倍に達し、その世界最高レベルの高輝度放射光の単位時間の供給量である強度倍増を実現できます。後者は、NanoTerasuにある世界最高エネルギー分解能を誇る放射光X線分析装置15)で調べることができるサンプル数が、令和6年比倍増することを意味します。その結果、次世代デバイス開発・材料科学・ライフサイエンス等の分野において革新的な研究開発を加速させることが期待できます。この効果は、全てのビームラインにおいて同様であり、NanoTerasu放射光施設全体として成果倍増を期待できます。本成果は加速器調整時間内の結果であり、今後、放射光ビームライン側での調整も進めながら、放射光供給時間内での蓄積電流400mAを当初予定の令和8年度実現を前倒して目指すことになります。令和7年9月から年度内に2000時間以上の放射光供給時間が予定されておりますので、関係者と調整しながら段階的に蓄積電流を増強していくことを検討しています。

図1 周長約350mのNanoTerasu蓄積リング円周上に電子バンチ(赤丸)は約0.6m間隔で約600個数珠状に並んで電子ビームを構成。電子ビームはほぼ光速で蓄積リングを周回し、周回毎に加速空胴(茶四角)内の電磁波で加速される。

図2 蓄積リングの電子バンチ(赤丸)の加速空洞の加速電磁波(赤実線)に対する位相は、全ての電子バンチに対して同じだが、電子ビームが加速空洞に誘起した有害な電磁波(青点線)に対する電子バンチ(青楕円)の位相は、バンチ毎に異なり、加速されるものもあれば減速されるものもあり、電子ビーム全体にエネルギー広がりを与える。

図3 フィードバック空洞オン(赤実線)、オフ(青点線)した場合の各バンチの加速周波数基準位相からの時間差分布。総バンチ数は約600。電子ビーム不安定性による広がり(青点線)を空洞オンにより制御(赤実線)することが出来た。

図4 放射光生成で失った電子ビームエネルギーを補充する蓄積リング加速空胴(右)、電子バンチ周回時間検出器(左)、周回時間変化キャンセルのための加減速を電子バンチに与えるフィードバック空胴(中)。

図5 蓄積電流(赤線)と水平電子ビームサイズ(緑丸)の時間プロファイル

用語解説

1) GeV(ギガ電子ボルト)

電子ビームエネルギーの単位。10億ボルト電圧による電子加速エネルギー。

2) 放射光輝度

単位時間、単位面積、単位立体角、単位エネルギーあたりの光子数である。単位面積、単位立体角、単位エネルギーあたりの放射光強度(光子数/時間)でもある。単位はphotons/sec/mm2/mrad2/0.1%b.w.で、放射光の明るさとして性能の指標に用いられる。高輝度ほど分解能の高い鮮明な実験が可能となる。

3) 放射光

放射光は光速近くまでエネルギー加速された電子ビームを磁石で曲げた際に進行方向に放射される電磁波であり、高輝度、かつ指向性が高く、偏光特性を自由に変えられるなどの優れた特徴をもつ。

4) 3GeV高輝度放射光施設NanoTerasu

国の主体機関である量子科学技術研究開発機構と地域パートナー(宮城県、仙台市、東北大学、東北経済連合会で構成)の代表機関である光科学イノベーションセンターによる官民地域パートナーシップという新しい枠組みによって整備・運営する特定先端大型研究施設で、東北大学青葉山新キャンパス内に立地している。利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。最新の円型加速器設計を国内で初めて採用した第4世代放射光施設で、従来の100倍の高輝度化と高コヒーレント化を実現することで、物質構造の解析に加え、機能に影響を与える「電子状態」、「ダイナミクス」等の詳細な解析が可能。

5) 蓄積電流

放射光施設では蓄積リングと呼ばれる円型加速器内に電子ビームを磁石の力で閉じ込め、ほぼ光速の電子ビームを周回させ軌道接線上に放射光を生成する。蓄積電流は円軌道断面を1秒間に通過する電子数として定義され、蓄積リングでは同じ電子により毎秒周回数分の寄与がある。

6) 放射光強度

単位時間あたりの光子数。単位はphotons/sec。放射光強度が増えると、同じ統計精度のサンプル数を増やす、同じサンプルに対する統計精度を上げることが可能で、実験のスループット向上が可能となる。

7) 軟X線

波長1 pmから10 nmのX線のうち、0.2 nmより短いものを硬X線、長いものを軟X線と呼ぶ。

8) MBA(Multi-bend achromat)

磁石列単位。光学で色消しを意味するachromatは磁石列の出入り口でエネルギーの違いによる電子ビーム軌道の違いが現れない状態を意味する。磁石列に偏向磁石(bend)が含まれると磁石列内部では非achromatとなる。従来は偏向磁石を2台用いたDBA(Double-bend achromat)が主流であったが、近年4台以上のMBAを用いた放射光施設が多く建設・計画されている。

9) エミッタンス

ビームの断面積と広がりを掛けた値で、電子ビームの性質を表す指標の一つ。エミッタンスが大きいと、全体として広がりやすい電子ビーム、小さいとシャープで良質な電子ビームといえる。

10) 官民地域パートナーシップ

国の主体である国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)と一般財団法人光科学イノベーションセンター(PhoSIC)を代表機関とする宮城県、仙台市、国立大学法人東北大学、一般社団法人東北経済連合会からなる地域パートナーで構成され、費用負担も含めた役割分担の元で整備が進められている。国の主体であるQSTは加速器と3本の共用ビームラインの整備を、地域パートナーは整備用地、基本建屋及び7本のコアリションビームラインの整備を担当している。

11) 電子ビーム不安定性

蓄積リングを周回する電子ビームがリング構成要素の加速空胴や真空容器との相互作用で電磁波を発生し、その電磁波が電子ビームの進行方向や断面方向にエネルギーを与えることで、電子ビームサイズが拡大する現象。

12) 電子ビームエネルギー幅

蓄積リングを周回する電子ビームのエネルギーは同じではなく、平均エネルギーを中心にある幅の分布を持つ。NanoTerasuの電子ビームエネルギーは3GeVで、蓄積リングの設計で決まる自然エネルギー幅は0.0843%である。

13) 加速空胴

電子ビームが放射光生成で失ったエネルギーを補充するため、蓄積リングには必ず加速空胴が備え付けられている。通常はビーム進行方向に加速電場を持ち加速空胴内に電磁場の節を持たないTM010モード空胴が用いられる。NanoTerasuではTM020モード加速空胴が世界で初めて運用されている。TM020モード空胴もビーム進行軸に沿って加速電場を生じるが、その軸の動径方向に磁場の節を持つ。この節の部分に電磁波吸収体を設置して、ビーム不安定性を引き起こす電磁波モードを減衰させる新型の空胴。

14) 誘起電磁波

加速空胴に外部から入力する加速電磁波の周波数は、電子ビームが蓄積リングを周回する周波数に同期して、電子ビームを常に加速する設計になっている。NanoTerasuの加速周波数は約509MHzである。電子ビームが空胴に誘起する電磁波は多数あり、加速電磁波と異なる周波数を持ちビーム不安定性の要因となる。

15) NanoTerasuの世界最高エネルギー分解能を誇る放射光X線分析装置

NanoTerasuの共用ビームラインBL02UにおいてQSTが開発した共鳴非弾性X線散乱用の装置では、令和6年9月に世界最高エネルギー分解能16.1meVを実現し、従来の記録22meVを大きく更新すると共に、測定の高効率化にも成功した。現在、共用ビームラインの一つとして稼働している。