2025年9月27日

2025年9月27日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)

大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構

住友重機械工業株式会社

国立大学法人九州大学

国立大学法人山形大学

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

ポイント

- 重粒子線がん治療装置の小型化のカギを握るレーザー加速技術はイオン数の不足が課題であった

- 位相回転空胴の導入により、目的の速度のイオン個数を10倍増やすことに水素イオンで成功

- 重粒子線がん治療の普及に役立つだけでなく、原子力材料の耐久性研究など幅広い応用にも期待

概要

量子科学技術研究開発機構(理事長 小安重夫、以下「QST」)関西光量子科学研究所(以下「関西研」)量子応用光学研究部、QST革新プロジェクト・量子メスプロジェクトの榊泰直上席研究員(九州大学 大学院総合理工学研究院 連携講座 客員教授を兼任)、小島完興主幹研究員らは、高エネルギー加速器研究機構(機構長 浅井祥仁、以下「KEK」)の諏訪田剛シニアフェロー、住友重機械工業株式会社(代表取締役社長 下村真司)、九州大学(総長 石橋達朗)、山形大学(学長 玉手英利)との共同研究にて、レーザーによって生成した高速のイオンをがん治療装置用に制御する技術を実証しました。

現在の先端がん治療装置には大規模な加速器を用いるため、治療装置全体が巨大にならざるを得ず、普及の妨げになっています。QSTは、既存の加速器をコンパクトなレーザー加速装置に置き換えることで治療装置の大幅な小型化を目指す「量子メスプロジェクト」を産学官連携にて進めており、このプロジェクトにて2023年には、レーザー加速イオン入射装置の原型機を世界で初めて完成させました。

重粒子線(炭素イオンなどの比較的重いイオン)を用いたがん治療では、速度の揃ったイオンを治療に必要な数だけ生成することが求められます。加速器と違いレーザー加速で生成したイオンは速度が不揃いであり、そのままでは重粒子線がん治療装置に導入することはできません。導入に最適な速度を持つイオン集団内の個数を増やす必要があるため、原型機にイオンの速度を目標値に整えるための「位相回転空胴」という装置を導入しました(下図)。この装置により、目標速度を持つイオン集団内の個数を最大で10倍程度増大させ、10 Hz運転すれば量子メスに必要な個数(109個)に到達する見込みを得ることができました。また、この制御にて、非常に短い時間(10億分の1秒、1ナノ秒)に多数のイオン(1平方センチメートルあたり1000万個)が集められているという事をリアルタイムで観測することにも成功しました。

この観測により、レーザーを照射するたびに生成されるイオン集団は、従来の加速器よりも非常に短い時間においてイオン個数が100倍以上高密度であることが実証され、今回開発した技術は量子メスに適用できるだけでなく、短い時間に大量にイオンや中性子が衝突するような原子力材料の脆化(ぜいか)過程において時間を追って調査する耐久性評価試験や、材料科学や生命科学などでの応用が期待できます。今後、さらなる開発を通じて必要なデータを集め、量子メスの最終形の設計を進めていくとともに、産業応用への可能性も検討していきます。

本研究成果は2025年9月27日(土)(日本時間0:00)にReview of Scientific Instruments(doi:10.1063/5.0274838)に掲載予定です。本研究は、科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業大規模プロジェクト型「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」(JPMJMI17A1)の支援を受けて行われました。

研究の背景

世界では年間2,200万人が新たにがんを発症すると予測されており、日本においても1981年以降、疾病別の死亡率でがんが死因の第1位となっている。現在、日本では毎年約100万人のがん患者が新たに発生し、毎年30万人以上ががんで亡くなっている。日本におけるがんの生涯リスクは、男性で65 %、女性で50 %と推定されており、がんの診断や治療に関する研究開発は日本の重要な課題である。このような社会的背景の中で重粒子線がん治療1)は、患者の身体に与える負担が小さく治癒後の社会復帰が容易であるため、QOL(Quality of Life:生活の質)の観点から近年、注目を集めている。

日本では1994年に、QST2)の前身の1つである放射線医学総合研究所(NIRS)において、世界初の重粒子線がん治療装置(HIMAC)が稼働した。現在、国内では7箇所(千葉、兵庫、群馬、佐賀、神奈川、大阪、山形)で重粒子線がん治療装置が稼働中であり、これはアメリカ、ドイツ、中国などを超え、全世界の稼働台数の半数以上であり、日本が世界をリードしている。しかしながら、国内7施設を合わせても1年で治療を受けられる患者数は4,000人程度に限られており、これは日本で新たに見つかるがん患者の0.4 %程度(放射線治療を受ける全患者数から見れば数%)にすぎない。そのため今後、治療装置の小型化による全国的な普及が不可欠であると考えられている。HIMACの稼働後、QSTの技術開発により、現在は普及型と呼ばれる小型化された装置が導入可能になっているが、いまだに加速器のための建屋(60 m×45 m程度でHIMACの約1/3(面積比))が必要であり、普及の障害となっている。この状況を打破すべく、QSTでは2016年の機構発足から、既存の装置を約1/40(面積比)に小型化する“量子メス3)”と呼ばれる次世代小型重粒子線がん治療装置の開発プロジェクトを推進している。これが実現できれば既設の建物内に治療装置を設置可能になるため建屋の建設費や建設後の運用費を大幅に抑えることが可能になる。

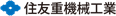

一般的な重粒子線がん治療装置は、炭素イオンを加速する2つの加速器で構成される。1つ目は、炭素イオンを発生させ、光の速度の約10 %にまで予備的に加速するイオン源と線形加速器からなる“イオン入射装置4)”であり、2つ目は、イオン入射装置で生成された炭素イオンを人の体内にあるがん細胞にまで届けるために必要な速度(炭素イオンで光の速度の約70 %)にまで加速する“シンクロトロン5)”である。次世代型の重粒子線がん治療装置である“量子メス”開発プロジェクトでは、これら両方の加速器にそれぞれ新しい技術を導入することで、装置の小型化と高度化を図る計画である(図1)。今回のプレスリリースは、1つ目の加速器に相当するイオン入射装置をレーザー光によるイオン加速方式に置き換える技術に関するものである。

図1 QSTが開発を進めている次世代型の小型重粒子線がん治療装置“量子メス”

次に、イオン入射装置の小型化に重要な役割を果たす、レーザー光によるイオンの加速現象について説明する。高い出力のレーザー光を時間・空間的に集めて(1018 W/cm2以上)、わずか数マイクロメートル程度の厚さの標的薄膜に照射すると、薄膜を構成する原子がイオン化すると同時に瞬時に加速され、まるで弾丸のように飛び出してくる“イオン加速現象”(レーザー・プラズマ加速)が2000年に報告された。このイオン加速の起源は、レーザー光が標的薄膜上にごくわずかな時間だけ生成する強烈な加速電場にある。レーザー光が生み出す加速電場の強度は、既存の加速器で用いられる高周波電場強度と比較して数百万倍の強さに相当し、既存の加速器で15 m必要であった加速距離が、レーザーイオン加速では数百万分の1程度(数マイクロメートルに相当)と桁違いに短縮される。そのため、イオン加速部分以外の装置(レーザー装置や発生した高速イオンを伝送する装置など)を小さく作ることができれば、装置全体の大幅な小型化につながる。

研究のポイント

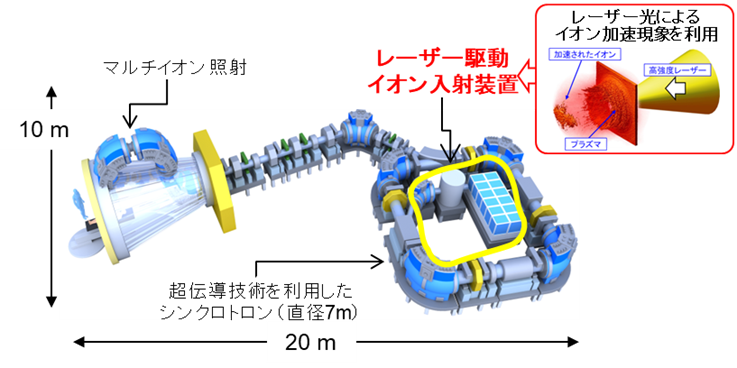

QSTでは、2023年には世界初のレーザー加速イオン入射装置の原型機を完成させた。この原型機では、レーザー加速の欠点であるイオンの発散を抑制する磁場レンズを設置し空間的にイオンを集めることで、単位面積当たりのイオン個数を数倍増大させることに成功した。しかし、量子メスの入射器を実現するには空間的集束のみならず時間的に集中させることで、さらに10倍近く個数を増大させて、治療に必要な数を量子メス本体に入射する技術の開発が必要だった。

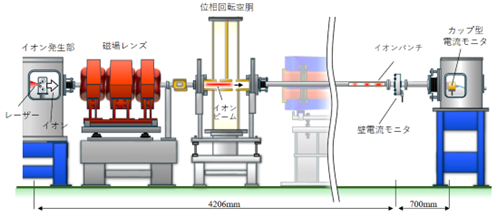

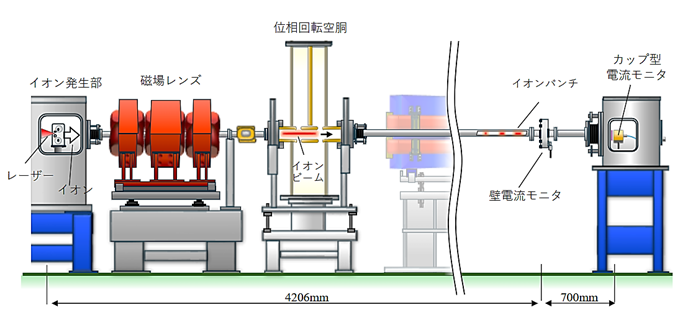

このような目的には、特定の速度に着目しその速度より遅いイオンを加速し、かつ、より速いイオンを減速することで着目する速度に揃え、イオンを時間的に集中させて個数を増大させる手法がある。そこで、新たにその制御を可能とする位相回転空胴6)と呼ばれる装置を導入し、そのままでは幅広い速度分布を持つイオン集団を、目標とする速度に整えて個数を集中させる制御技術の開発を進めた(図2)。またイオン集団が、どのような形状および個数で量子メス本体に入射できているのかをリアルタイムで確認することが必要である。そのため、今回、イオン集団が作り出す微弱な鏡像電場を非破壊計測する「壁電流モニタ7)」を利用するアイディアを試みた。これまで一般的なイオン加速器施設では、イオン集団が作り出す鏡像電場が微弱すぎるために壁電流モニタを使うことはできなかったが、レーザー駆動イオン加速ビームの高密度制御が実現されたことで発生する鏡像電場が強くなり、初めてその利用実証に成功した。これらは、原型機を開発したQST、九州大学、住友重機械工業の技術に、KEKと山形大学が有していたモニタと空胴の技術知見を取り入れることにより実現した成果である。これらのシステムの概要図を図3に示す。

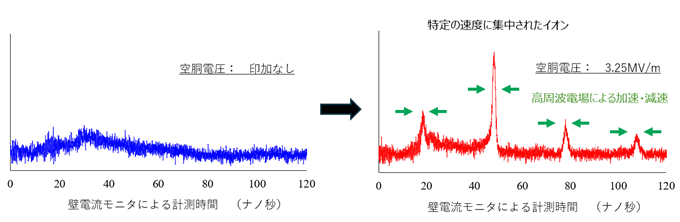

その結果、レーザー加速で生成した水素イオンの集団に対し、特定の速度に整えるために高周波電圧を調整して印加することで、ある速度範囲の中のイオン個数を10倍増加させ(図4)、量子メス入射器の実現に必要なイオン個数を効率的に生成できるという技術の実証に成功した。この個数は、1秒間に10周期(10 Hz)で量子メス本体にイオンを入射することが予定されている「総イオン個数(109個)」の1周期分のイオンの数が、この制御手法により実現できるということが分かった。また、生成された水素イオン集団は、10億分の1秒(1ナノ秒)の時間に1平方センチメートルあたり1000万個の高速イオンが集中しており、この密度は、既存の原子力材料を研究することに用いられている静電型イオン加速器と比較して100倍以上の単位時間当たりのイオン粒子束(フラックス)に匹敵するということが明らかになった。

図2 レーザー駆動イオン入射装置の原型機に位相回転空胴を設置(QST関西研・木津地区)

図3 位相回転空胴による水素イオンのバンチ生成の概要図。イオン発生部で生成されたイオン集団は、磁場レンズで発散角が抑制されたのち位相回転空胴に導かれ、空胴に印加される高周波電場にて速度が整えられて時間幅が短い「バンチ」に圧縮される。そして、壁電流モニタによって非破壊計測したのちに、最終的にカップ型電流モニタでイオンバンチの電荷量を得て、壁電流モニタの電荷量と比較・較正する。

図4 位相回転空胴の高周波電場の強度を変えること(イオンを高周波電場で加速、減速して、特定の速度に整えてイオン数を集中させる)によって寄せ集められ(緑矢印)、イオン集団が複数のバンチの集団を作り出す。このバンチは、ある速度範囲の中において、電場印加が無い場合と約10倍の個数に増加していた。

今後の展開

今回、レーザー駆動イオン入射装置の原型機に設置された位相回転空胴及び非破壊型モニタを使い、量子メス入射器に必要なイオン制御技術の開発に成功した。今回計測したイオンは陽子であったが、今後はより重い炭素イオンの生成を進めて、炭素による実証を実施したうえで、2年後を目途に量子メスに搭載する炭素イオン入射装置の最終形デザインを決定する。また、本研究で実証された高密度のイオン集団は、イオンや中性子衝突による材料損傷の初期過程、すなわち“一瞬(サブナノ秒)”の原子の動態を解析する新たな手法を提供し、様々な新材料開発への貢献も大いに期待される。

用語解説

1)重粒子線がん治療

炭素イオンなどを用いてがん細胞を死滅させる放射線治療。炭素イオンは鋭いブラッグピークと、少ない内部散乱の特徴を持ち、腫瘍への高い線量集中性を持っている。また、従来のX線よりも強い殺細胞効果も有する。これらの結果、正常組織へのダメージが少なく短期間で治療できるだけでなく、放射線の効果が期待できなかった腫瘍に対しても有効な治療になり得るため、高いQOL(Quality of Life:生活の質)が維持できる治療として近年、注目を集めている。

2)QST

2016年に放射線医学総合研究所(NIRS)と、日本原子力研究開発機構(JAEA)が担っていた一部の業務を統合して「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)」が新たに設立された。QSTは、重粒子線がん治療や標的アイソトープ治療などの研究・臨床実績と、粒子加速器やレーザー技術などの先端量子科学技術、超伝導体などの先端材料技術の研究開発力を総合的に持つ組織である。

3)量子メス

QSTでは「がん死ゼロ健康長寿社会」の実現に向けた研究プロジェクトを進めている。この目標を実現するためにプロジェクトの中核となるのが、高い治療効果が明らかになっている重粒子線がん治療装置の高性能化・小型化を目指す“量子メス”プロジェクトである。

4)イオン入射装置

イオン入射装置は、炭素イオンをシンクロトロンへ入射するために必要なエネルギーまで予備的に加速する装置で、従来のシステムでは、イオン源と線型加速器で構成される。イオン源はメタンガスから炭素イオンを作り出す。線型加速器はRFQライナックとAPF IH-DTLから構成され、高周波電圧により炭素イオンを光の速度の約10 %にまで加速する。

5)シンクロトロン

シンクロトロンは炭素イオンを円形軌道上で数百万回/秒、周回させて治療に必要なエネルギーまで高周波で加速する装置である。加速された炭素イオンの速度は最大で光速の約70 %に到達する。

6)位相回転空胴

レーザーによって加速されるイオンは、加速する瞬間に幅広いエネルギー分布(いろいろな速度でターゲットから飛び出す)を持ってテープ状のターゲットから飛び出す。この速度分布から目標とする特定の速さの成分を選び出し、かつその速さにイオンの数を集中させるために、イオンを1 mほど飛行させて速い速度のイオンから遅い速度のイオンという順に整列させたうえで、早い速度のイオンを遅く(減速)、遅い速度のイオンを速く(加速)するように時間的に変化する高周波電場をかけることで一定の速度(エネルギー)に揃える。加速・減速で速度を揃えることのできるイオンの範囲は位相回転空胴を通過する時間幅で決まるが、その幅をできるだけ長くできるように装置を最適化できれば、同じ速度のイオンの個数が大きく増大する。

7)壁電流モニタ

イオンはプラスの電荷を持った粒子で、その電荷量に応じてイオンを取り囲んでいる真空用金属管に対して、鏡に映されたような形で静電気を誘起する(鏡像電場)。この鏡像電場を電流として計測することができ、これを「壁電流」と呼ぶ。壁電流は、イオンの個数や進行方向の長さの情報を反映したものになっているために、それを計測するとイオンに触れることなく間接的にイオン個数とイオンの長さ分布が診断できる。2年前に開発した原型機によるイオン加速では、イオンの速度が十分ではなく、電流密度が低いために壁電流が小さく、この方式のモニタでの計測は困難であった。今般、位相回転空胴でイオンの速度を整える技術を導入し、レーザー光で加速したイオンの集団の瞬間的な電荷量を大きくすることで計測が可能となった。