2025年9月17日

2025年9月17日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(QST)

国立大学法人大阪大学

国立大学法人神戸大学

ポイント

- 国内最大の極短パルス・超高強度レーザーJ-KAREN-P2)を利用して実現された成果。

- J-KAREN-Pの高度化により、従来比150 %の高強度レーザー照射を実現。

- ナノメートル(nm =10-9メートル)精度で厚みを制御したレーザー照射ターゲットを作成し、高強度レーザー照射したことで達成。

- 重粒子線がん治療装置の小型化や観測が難しい宇宙の極限状態の再現実験につながる成果。

概要

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 小安重夫、以下「QST」)関西光量子科学研究所(以下「関西研」)の福田祐仁上席研究員、大阪大学大学院工学研究科の蔵満康浩教授、神戸大学の金崎真聡准教授らの研究チームは、国内最大の極短パルス・超高強度レーザーである、QST関西研のJ-KAREN-Pを活用することで、レーザーを用いた炭素イオン加速として1ギガ(G=109)電子ボルトの大台に到達した。

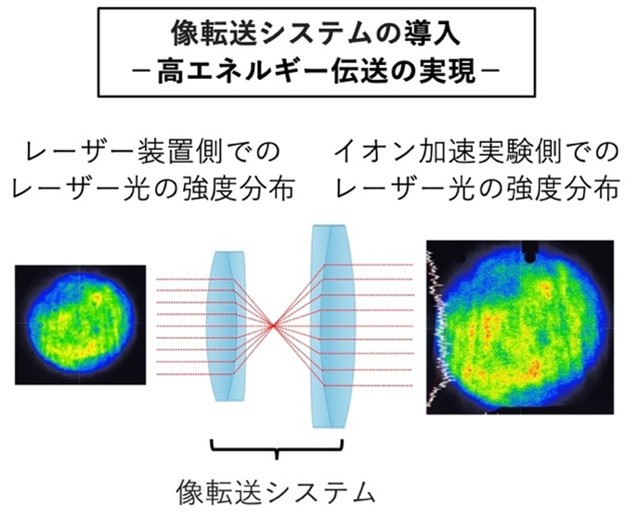

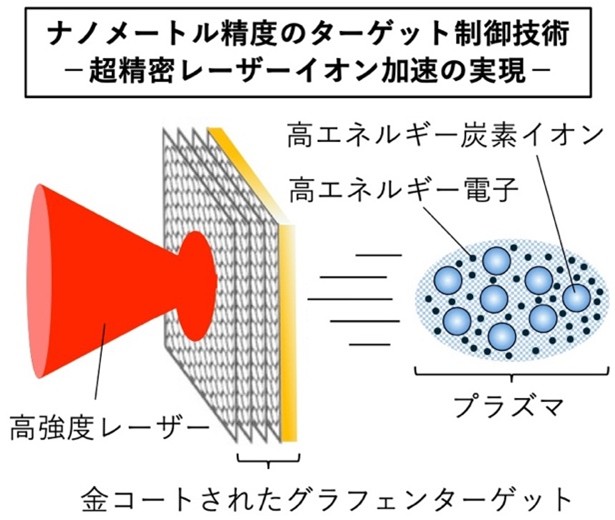

QST関西研では、重粒子線がん治療装置の小型化などを見据え、レーザー光の像転送システム3)の開発・導入などJ-KAREN-Pの高度化を進め(図1)、レーザー光を従来比の150 %の高い強度で照射することが可能となった。さらに、本研究チームで確立した、シート状物質グラフェン4)を積層した上に、厚みをナノメートル精度で制御した金を蒸着する技術を確立してJ-KAREN-Pに最適なターゲットを作成した(図2)。これらの相乗効果により、高効率の炭素イオン加速を実現した。1ギガ電子ボルトは、極短パルスレーザーによる炭素イオン加速において世界最高エネルギー5)に相当する。本成果は、炭素イオンを用いる重粒子線がん治療に必要なエネルギー(約5 ギガ電子ボルト)に向けた大きな進歩として重粒子線がん治療装置の大幅な小型化につながるだけでなく、得られた高エネルギー炭素イオンを含むプラズマは、直接観測が難しい宇宙におけるプラズマ状態6)などを実験的に再現できる可能性がある。

本成果は9月17日の日本物理学会第80回年次大会において、「J-KAREN upgradeを用いた最高エネルギーのカーボンイオン加速」のタイトルで口頭発表される。

図1.J-KAREN-Pのビーム伝送部に像転送システムを導入しことで、従来比150 %の高強度化を実現。

図2.シート状物質グラフェンを複数枚重ねて金コートし、ナノメートル精度でターゲットの厚みを制御する手法を確立。

研究の背景

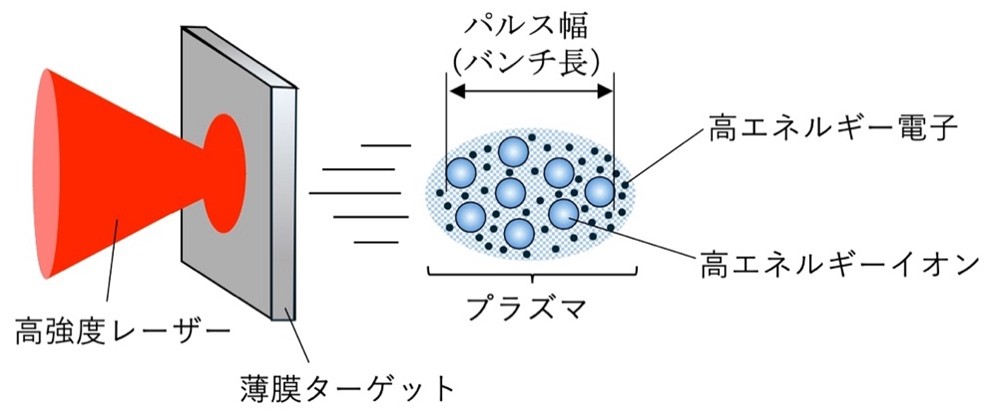

1980年半ばに発明されたチャープパルス増幅法7)により極短パルス高強度レーザーが登場した。こうしたレーザーパルスを集光することで、人類がこれまでに経験したことのない超高温・超高圧の状態のプラズマを発生させることが可能となった。このプラズマを利用したレーザープラズマ加速8)は、短い時間幅の荷電粒子パルスを発生出来るため、次世代の粒子加速器技術として、様々な分野への応用が期待されている。

従来研究の問題点

レーザーを用いてイオンを加速する技術のうち、ターゲットとして薄膜を用いる加速では、レーザーエネルギーの増大とともに、レーザー照射されるターゲットを薄くすることで、イオンがより高いエネルギーに加速されることが理論的に示されている。そのためには、レーザーの高強度化とともに、レーザー条件に最適化されたナノメートル精度のターゲット厚み・組成の制御が要求されるが、これらを同時に満たすことは困難であった。

研究の内容

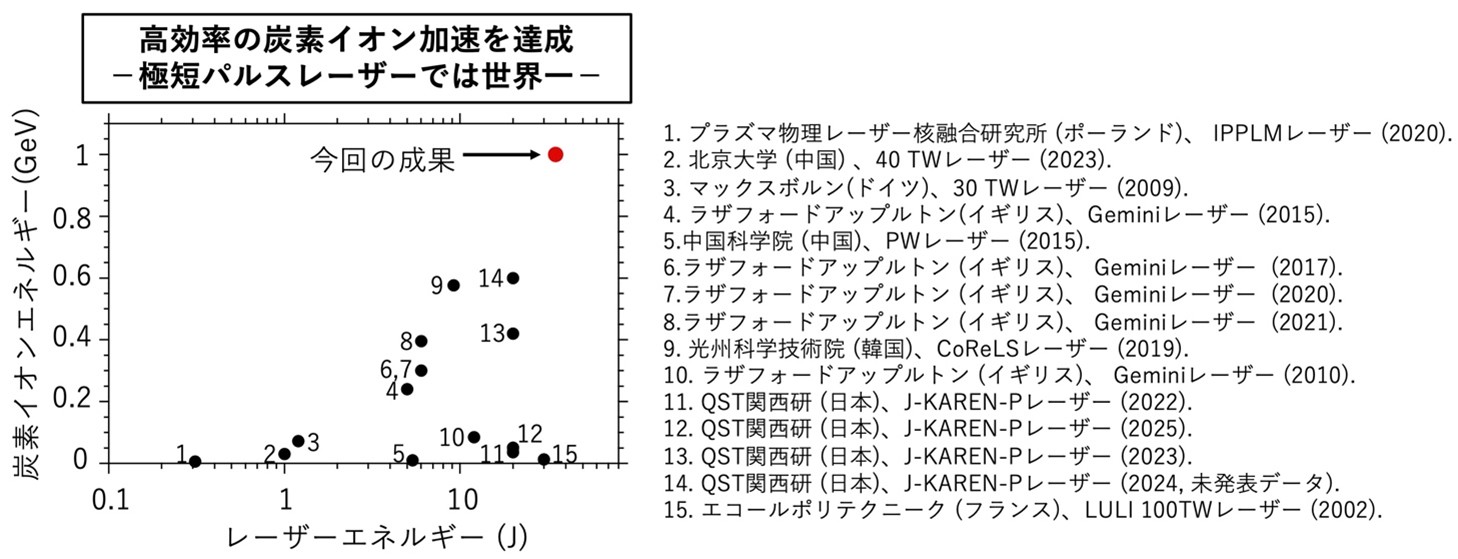

QST関西研の桐山博光グループリーダーを中心としたレーザー開発チームは、超高強度レーザーJ-KAREN-Pのレーザーパルス伝送部に像転送システムを開発・導入し、レーザー装置出口でのレーザー強度分布を劣化させずにターゲット手前の集光ミラーに伝送することに成功し、集光条件の大幅な改善とともに、伝送可能なレーザーパルスエネルギーを従来比150 %に引き上げた高強度レーザー照射を実現した。ターゲット開発では、台湾国立中央大学W.Y.Woon教授らの協力を得て、大面積かつ原子1個分の厚みのシート状物質グラフェンを複数枚重ねて表面を金蒸着する技術を確立し、ナノメートル精度で厚み・組成を自在に制御することにはじめて成功した。原子番号が大きく電子を多く含む金は、プラズマ中の電子密度を増し、レーザープラズマ加速の電場強度を大きくする効果をもたらし、高エネルギーのイオン加速を可能とした。今回、レーザー高強度化とターゲット製作技術向上の相乗効果により、極短パルスレーザーを用いたイオン加速としては世界最高エネルギーとなる1ギガ電子ボルトの炭素イオン加速に成功した。これは、これまでの記録0.6ギガ電子ボルト(2019年韓国)を大きく更新する成果である。今回開発したターゲット製作技術を用いることで、今後のJ-KAREN-P高度化の進展に合わせ、さらなる高エネルギーの炭素イオン加速が見込まれる。

研究の意義

本成果は、炭素イオンを用いる重粒子線がん治療に必要なエネルギー(約5 ギガ電子ボルト)に向けて大きな進歩を踏み出したと言え、重粒子線がん治療装置の大幅な小型化につながる。また、本成果で得られた高エネルギー炭素イオンを含むプラズマは、直接観測が難しい宇宙におけるプラズマ状態などを実験的に再現できる可能性がある。特に、超新星残骸9)近傍のプラズマ状態を模擬し、これまで困難であった、プラズマの磁気エネルギーが、加速されるイオンの運動エネルギーに変換される様子を再現することで、宇宙線加速の未解決問題10)の解明につながることが期待される。

補足説明

1)ギガ電子ボルト

電子ボルト(eV)はエネルギーを表す単位。ギガ電子ボルトは10億(109)電子ボルト。1ギガ電子ボルトの炭素イオンの速度は光速の約40%である。1ギガ電子ボルトへの到達は、重粒子線がん治療に必要なエネルギー(約5 ギガ電子ボルト)に向けて大きな進歩であるとともに、宇宙線加速の未解決問10)の解明など、新たな研究の推進につながる。

2)極短パルス・超高強度レーザーJ-KAREN-P

QST関西研で開発されたペタワット(PW=1015 ワット)級のフェムト秒(fs=10-15 秒)の極短パルスを生み出す超高強度レーザー(図3)。世界トップクラスの強度を誇るレーザーとして、レーザープラズマ加速実験、エックス線発生実験などの高強度場科学研究に利用されている。https://www.qst.go.jp/site/kansai/2525.html

図3. QST関西研で開発された超高強度レーザーJ-KAREN-Pの全体図。

3)像転送システム

像転送とは、レンズやミラーなどの光学素子を用いて、ある場所の像を別の場所に伝達する技術のこと。レーザー光のビーム整形、望遠鏡、顕微鏡などの光学機器で幅広く利用されている。像転送システムは、レーザー装置出口での強度分布を劣化させずにターゲット手前の集光ミラーに伝送するとともに、集光スポットにおけるレーザー伝搬方向の揺らぎを抑える効果を持ち、集光条件の大幅な改善をもたらす。超高強度レーザーJ-KAREN-Pのような大口径の極短パルスレーザー光の像転送には、収差や回折の影響を最小限に留め、レーザー光の品質を落とさずに像転送するため、マイクロメートル(µm=10-6 メートル)精度で光学素子を調整する高度な技術が要求される。

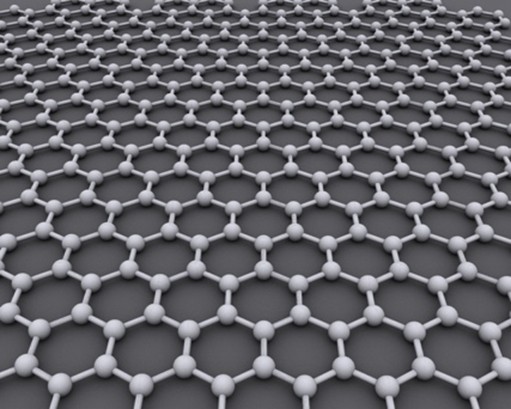

4)グラフェン

1原子厚みの炭素のシート状物質(図4)。この厚みではダイヤモンドより強いと言われており、ほぼ透明で、熱伝導度や電気伝導度も非常に高い。そのため、高強度レーザーとの相互作用では、他の物質とは異なる特性を発揮することが明らかにされている。このグラフェンをレーザーイオン加速実験のターゲットとして用いるため、両面が自由表面の大面積グラフェン(large-area suspended graphene (LSG))を開発した(参考:大阪大学プレス発表 https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2022/20220216_2)。グラフェンの理論的な厚みは0.3 ナノメートル程度であるが、LSGは数百マイクロメートルの面積がある。厚みと面積の比は105にも及ぶ。LSGの厚みの実測値は一層あたり1 ナノメートル程度で、枚数を重ねることで1 ナノメートルの精度で厚みを制御できる。https://ja.wikipedia.org/wiki/グラフェン

図4.炭素原子がハチの巣状の六角形に結合したシート状物質ブラフェン。ダイヤモンド並みの強度を持ち、柔軟性も兼ね備えている。

5)極短パルスレーザーによる炭素イオン加速において世界最高エネルギー

1ギガ電子ボルトの炭素イオンは、J-KAREN-Pと同様の極短パルスレーザーを用いて実施した炭素イオン加速において、世界最高エネルギーに相当する。これまでのレーザーによる炭素イオン加速の結果を図5にまとめた。今回の成果は、これまでの記録0.6ギガ電子ボルト(韓国2019年)を大きく更新する成果である。

図5.極短パルスレーザーを用いた炭素イオン加速の結果の比較。今回の成果(赤丸)と過去に実施された実験の成果(黒丸)。

6))宇宙におけるプラズマ状態

宇宙空間は、一般に真空と言われるが、ごく薄いプラズマ(物質を構成する原子や分子が、より小さな構成物質であるイオンと電子に分離した状態)に満ちており、プラズマが支配する空間となっている。太陽や地球近傍に存在するプラズマは、人工衛星を用いたその場観測により,その詳細な情報が得られる。一方,地球から遠い宇宙空間で起こる宇宙プラズマ現象は、その場での直接観測はできないため、その詳細については、望遠鏡などを用いた観察や大型計算機によるシミュレーションに頼らざるを得ない状況にある。しかし、近年のレーザー技術の進歩により、宇宙におけるプラズマ状態に類似するプラズマを実験室内で再現し、検証することが可能になってきた。

7)チャープパルス増幅法

レーザーエネルギー増幅方法の一種。増幅する前のレーザーパルスの時間幅を1000倍程度に引き延ばし、尖頭出力を十分抑えた状態で増幅し、その後、再びパルスの時間幅を押し縮めて元に戻し、超高強度かつ極短パルスのレーザーを得る手法のこと。この技術の発明に対して2018年ノーベル物理学賞が授与された。高強度レーザー装置J-KAREN-Pにも用いられている。

8)レーザープラズマ加速

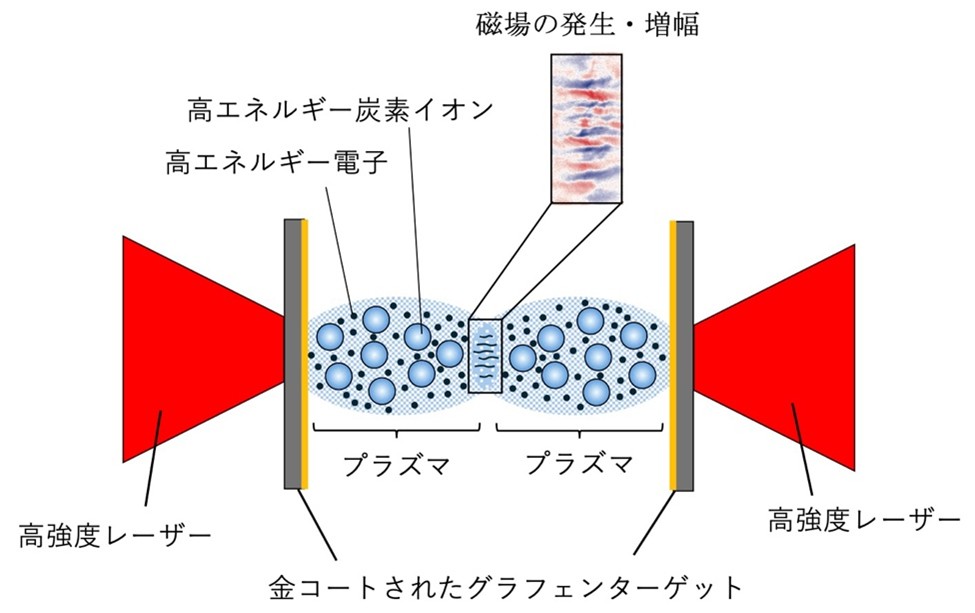

高強度レーザーをプラズマ中に照射することで発生する急峻な電場を用いて、電子やイオンなどの荷電粒子を加速する手法のこと(図6)。次世代の小型・省電力の粒子加速器の加速技術として注目されている。この技術で加速した荷電粒子のパルス幅(バンチ長)は、従来加速器のものよりも短いと言う特長がある。高エネルギーのイオンは電子をまとった「プラズマ」として生成されるので、同じ電荷同士の粒子に働く反発力が弱められ、空間的に広がりにくい特徴もある。

9)超新星残骸

超新星残骸は、太陽の8倍以上の質量を持つ恒星が一生の最後に大爆発(超新星爆発)を起こした後に残る星雲状の天体のこと(図7)。超新星爆発時に放出されたガスや塵が周囲の星間物質と相互作用することで、無衝突衝撃波と呼ばれる特殊な衝撃波が発生する。無衝突衝撃波の波面では、周囲の粒子が散乱されながら繰り返し加速されることで、ペタ(P=1015)電子ボルトにまで及ぶ高エネルギーの宇宙線が発生していると考えられている。近年のレーザー技術の進歩により、高強度レーザーを集光して物質に照射することで、超新星残骸の周辺と同じ無衝突衝撃波を発生させることが出来るようになった。https://ja.wikipedia.org/wiki/SN_1006

図7.超新星残骸SN1006。西暦1006年に出現した。地球からおよそ7200光年の距離にある。太陽と月を除き、これまでに最も明るかった天体として記録されている。超新星残骸で発生する無衝突衝撃波近傍では、高エネルギーの宇宙線加速が起こっていると考えられている。

10) 宇宙線加速の未解決問題

宇宙線は、太陽系外から地球に飛来する高エネルギー粒子のこと。宇宙線が大気中の酸素や窒素に衝突して発生する中性子が、地上の電子機器の半導体に衝突しソフトエラーと呼ばれる電子機器の誤作動を引き起こすなど、宇宙線は、私たちの生活とも無縁とは言えない存在である。

超新星爆発などの大規模なエネルギーの解放に伴う天体現象が、宇宙線の発生源と考えられている。超新星残骸で発生する無衝突衝撃波近傍では、荷電粒子の運動に乱れが生じて不安定な状態(ワイベル不安定性と呼ばれる)が発生し、磁場が発生したり、増幅されたりする現象が起こると予想されている。宇宙線の加速では、磁気エネルギー(磁場に蓄えられたエネルギー)が宇宙線のエネルギーに変換されるプロセスが、高エネルギー宇宙線発生に重要な役割を果たしていると理論的に指摘されているが、その詳細は宇宙線加速の未解決問題の1つとなっている。

図8.宇宙線加速が起こる超新星残骸の環境を模擬する実験の模式図。

これを実験で検証するには、向かい合って置かれている2つのターゲットに対して、J-KAREN-Pからのレーザー光を2つに分割し互いに対向する向きに照射する(図8)。2つのプラズマが相互作用する領域で無衝突衝撃波が発生し、ワイベル不安定性が誘起される。ワイベル不安定性によって、磁場が発生したり、外部から印加した磁場が増幅されて、粒子が加速される様子を詳しく調べることで、宇宙線加速の未解決問題を解明できると期待されている。この実験で、陽子より重い炭素イオンを含むプラズマを用いることで、ワイベル不安定性の時間発展をより長時間にわたって観測することが可能である(参考:蔵満ら、プラズマ・核融合学会誌 https://www.jspf.or.jp/Journal/PDF_JSPF/jspf2023_05/jspf2023_05-165.pdf)。