2012年1月31日

独立行政法人 放射線医学総合研究所(理事長:米倉義晴)

分子イメージング研究センター※1

分子病態イメージング研究プログラム

クリストフ・ロイツェ客員協力研究員、

青木伊知男チームリーダー

本研究成果のポイント

- 非破壊で生体を高精細に観察できるMRIと、細胞の機能を観察できる造影剤を用いて、成長・出産・免疫などに関連する重要なホルモンを分泌する「脳下垂体」の活動を解析できる、新しい生体イメージング法を開発しました。

- この新技術は、高解像度な磁気共鳴・生体イメージング技術に、核医学で培われた解析技術を融合したもので、脳機能とホルモンに関連する多様な疾患を分析・診断できる、新しい医療技術につながります。

磁気共鳴イメージング(MRI)※2と細胞の活動に応じて取り込まれる機能性造影剤※3を用いて、さまざまなホルモンの分泌にかかわる「脳下垂体※4」の働きを、ラットが生きたままの状態で、数値としてイメージングできる新しい技術を開発しました。本研究では脳下垂体の内部構造(前葉と後葉)を分離できる高い分解能でのMRI技術と、PETなどの核医学イメージング※5で培われた解析方法を融合し、脳下垂体の活動を示す造影剤の分布を、世界で初めて数値として解析することに成功しました。本成果は、脳下垂体を構成する細胞の機能や活動性を観察する新しい手法になるほか、ホルモン分泌と脳機能に関連する疾患の診断や、その治療薬開発の際に役立ちます。ホルモンの分泌は、腎障害、肥満や糖尿病、免疫異常や月経障害など多様な病気と関連します。その分泌と脳活動との関連を生きたまま観察することで、ホルモンの過不足から生じる特定の病気の発症メカニズムに加え、加齢、生活習慣病あるいは社会的ストレスによる疲労感といった、いわゆる現代病の解明にもつながると考えられます。

本研究は、独立行政法人放射線医学総合研究所(以下、放医研)分子イメージング研究センター(センター長:藤林靖久)のクリストフ・ロイツェ、青木伊知男、木村裕一、佐賀恒夫らの研究グループ、及びシンガポール・バイオイメージング・コンソーシアム※6のKai-Hsiang Chuang、千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター・下山一郎との共同研究による成果です。米国の脳神経科学の専門雑誌『NeuroImage』(2012年3月号)に掲載されます。

研究の背景と目的

「脳下垂体」は、脳の直下にあって、多様なホルモンを分泌する内分泌器官です。脳下垂体から分泌されるホルモンは、体の成長や出産時など一定の時期に大きく体を変化させる作用に加えて、一生を通じて、その過不足が体の調子を大きく左右するといわれています。例えば、成長に欠かせない成長ホルモンは、糖の代謝や脂肪の分解に影響するため、糖尿病や肥満などの病気と関連し、また加齢とも深い関係があります。また、副腎皮質ホルモンは、炎症など免疫機能と関係し、がんを始めとする多くの生活習慣病や慢性疾患との関連が指摘されています。これまで、ホルモンの状態を調べるためには、血液中に分泌された後のホルモン量を計測することはできましたが、なぜホルモン量に異常が生じているかを脳の機能と関連付けて明確に調べる方法はありませんでした。

この研究では、脳下垂体の活動に応じて取り込まれる機能性造影剤(マンガン造影剤※7)を、体にやさしく高精度な生体イメージング法であるMRIで連続撮影することで、脳下垂体の機能を生きたまま観察する新しい方法(dMEMRI※7を参照)を開発しました。世界で初となる本研究のポイントは、脳下垂体を構成する2つの小さな部位である前葉と後葉を分離し、投与した造影剤の濃度を連続計測することで、下垂体の機能を反映する数値(造影剤の分布容積)を計算することに成功した点です(図1)。撮影には、医療現場で広く使用されているMRIを用いるので、CT撮影などに使われる放射線の照射や放射性物質の投与は不要です。

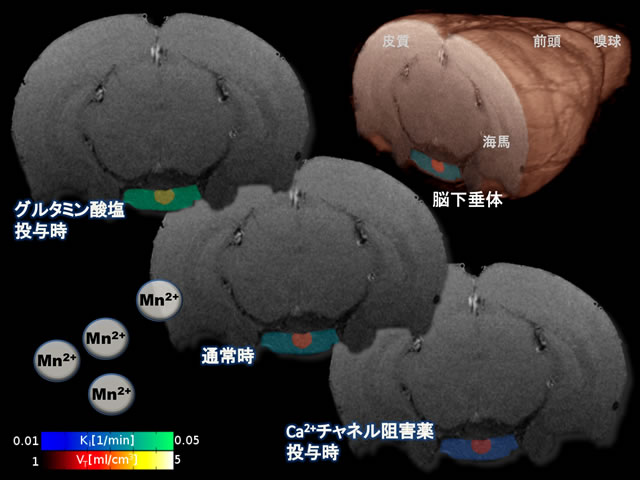

図1:脳下垂体の機能を調べるdMEMRI法で撮影されたラット脳

ラットの脳のMRIで、着色部位が脳下垂体。下垂体の前葉と後葉という2つの小さな領域を分離でき、興奮性の神経伝達物質であるグルタミン酸塩を投与した場合と、造影剤の取り込みを阻害する薬剤を投与した場合とで、明確に造影剤の分布が変化した。

本研究成果は、日本政府(文部科学省)の国費留学制度によりマックスプランク脳科学研究所(ドイツ)より来日した学生のクリストフ・ロイツェ(Christoph Leuze)が、放医研・分子イメージング研究センターの客員協力研究員として、青木伊知男チームリーダーらと実施したものであり、放医研の木村裕一室長・佐賀恒夫プログラムリーダーらの研究グループ、および千葉大学フロンティアメディカル工学研究開発センター・下山一郎教授との組織横断的な共同研究による成果です。この新しい技術は、放医研がこれまでに培ってきた高精度なMRI計測技術、PETなどの核医学イメージングによる定量解析技術、および機能性造影剤の技術が融合し、さらに高速撮影技術に関してKai-Hsiang Chuang博士(シンガポール・バイオイメージング・コンソーシアム)の国際協力から達成された成果です。また、本研究を実施するにあたり、内閣府が実施する最先端研究開発支援プログラム「ナノバイオテクノロジーが先導する診断・治療イノベーション」(中心研究者:片岡一則・東京大学大学院工学系/医学系研究科・教授)の支援を受けました。神経イメージングに関する主要な国際科学雑誌『NeuroImage』(2012年3月号・オンライン版2011年12月29日)に掲載されます。(このオンライン版の掲載日は、著者校正前の論文の掲載日で、著者校正が終了したものは1月28日に掲載されていることを確認しています。)

研究手法と結果

放医研の研究グループでは、脳下垂体の機能を数値化するため、MRI(磁気共鳴イメージング)の造影剤の一つであるマンガン造影剤に注目しています。マンガン造影剤は、カルシウムイオンの代謝が活発な細胞に多く取り込まれ、高いMRI信号を出すという特徴があります。また、脳下垂体の機能を正しく数値化(定量化)するために、造影剤を投与した後、0.2mmという高い解像度で高磁場MRI※8の撮影を連続で繰り返し、信号変化を解析しました。その結果、麻酔下のラットの脳下垂体を構成する2つの部位、前葉と後葉とを生きたままの状態で分解し、それぞれが異なった活動性を示すことを初めて示しました。ラットの下垂体後葉は、幅1mm前後の非常に小さな臓器で、これまでのいかなる方法でも、体を傷つけずに機能を解析することは困難でした。

また、細胞の活動を刺激するグルタミン酸塩を投与したときは、活動の亢進を示すように造影剤が多く取り込まれ、逆に細胞への造影剤の取り込みを阻害する薬剤を投与した時には造影剤の取り込みが低下することが確認され、この方法が正しく脳下垂体の機能を反映していることが証明されました(図2)。本研究は、MRI造影剤を使って、「分布容積」と「速度定数」※9を算出することに成功した初めての研究です。

図2:機能性造影剤の動き

血管に投与されたマンガン造影剤(Mn2+)は、通常時、血管から出て細胞外へ浸出し、細胞膜にあるカルシウムイオン・チャネル(カルシウムイオンを選択的に通す通路)等の活動に応じて、細胞の中に取り込まれます。カルシウムイオン・チャネルの働きを阻害する薬を投与すると、細胞内への取り込みが低下し、逆に、細胞の活動を亢進させる薬剤を投与すると、取り込みが急激に増えます。マンガン造影剤は、MRIで信号を観察できるため、生体を傷つけることなく、このような分子・細胞レベルの働きを画像にすることができます。

本研究成果と今後の展望

MRI(磁気共鳴イメージング)は、電離放射線の被ばくが無く、体内を高い解像度で診断する優れた画像法ですが、病気や組織の状態を数値化(定量化)することが難しいとされてきました。数値化ができると、客観的に病気や組織の状態が判断でき、他者と比較することができます。

本研究では、シンガポールとの共同研究によって開発された高速な定量計測法を連続して使用し、さらに組織の機能を反映するマンガン造影剤と組み合わせる事で、脳下垂体の機能を初めて数値として解析することに成功しました。

この成果は、ホルモンと関係する脳の病気や機能不全を解析するための標準的な手法になることが期待できます。脳下垂体は、成長・出産・炎症や免疫など生理作用に関連する様々なホルモンを分泌し、その過不足は、例えば糖尿病、肥満、免疫不全やがんなど、多くの病気と関係します。生活習慣病や慢性疾患は、様々な原因で発症しますが、時には、脳の機能や分泌するホルモンが慢性的に深く関与している場合もあります。例えば成長ホルモンは、成長や加齢と大きく関連し、成人でもこれが不足すると、死亡率が通常の2倍に達すること、疲労感や集中力の低下など精神的な症状を呈することなどが分かっており、加齢による各種症状や、社会的ストレス等、いわゆる現代病症状への関連性が指摘されています。開発された手法は、これまで見過ごされてきた脳とホルモンとの関係性を明確にし、病気が発症するまでの複合的なメカニズムを解明するための手法になると考えられます。

さらに将来は、脳以外の臓器やがん組織での機能を解析して病気や機能不全を数値として診断したり、脳全体に取り込まれる新しい造影剤が開発された際には、全脳で細胞レベルの機能を数値として解析したりする、新しい診断・研究の手法になると考えています。

この技術は、現時点では、直接人体や患者に応用することはできません。しかし、本研究で使用された機能性造影剤と同じ成分(塩化マンガン)が、国内では経口造影剤や消化管造影剤(ボースデル内用液™)として医療現場で使用され、欧米では静脈投与が可能な造影剤(Mn-DPDP、テスラスキャン™)として認可されている事からも、今後、新しい薬剤送達技術や造影剤合成技術によって、より安全性の高い手法が開発される可能性があることがわかります。

本研究は“生体内で起こる様々な生命現象を外部から分子・細胞レベルで捉えて画像化する”分子イメージング※10の一種です。放医研・分子イメージング研究センターでは、今後も臨床応用を目指した革新的なイメージング技術の開発に取り組んでいきます。

用語解説

※1 分子イメージング研究センター

平成17年度に放医研に創立された分子イメージング研究を行っている研究センター。腫瘍や精神疾患に関する基礎研究や臨床研究のほか、分子プローブの開発や放射薬剤製造技術開発、PETやMRIの計測技術開発や病態適用など、分子イメージングの基礎研究から疾患診断の臨床研究まで幅広い研究を行う世界屈指の分子イメージング研究拠点。文部科学省が推進する「分子イメージング研究戦略推進プログラム」の「PET疾患診断研究拠点」として選定を受けている。

※2 磁気共鳴イメージング(MRI)

Magnetic Resonance Imagingの略で、磁気共鳴画像法と訳される。体内の水素原子(主として生体の水)が核磁気共鳴を起こして得た情報をコンピューターにより画像化する手法で、国内では5千台以上が稼働するなど、非侵襲的に生体の断層画像を取得する方法として、診断を中心に広く臨床現場で使用されている。軟部組織のコントラストに優れ、ヒトでも1mm前後の解像度を取得できる。

※3 機能性造影剤

生体において単純に陰影をつけるだけの従来の造影剤に対して、生体組織や細胞の機能、あるいは特定分子の分布等を反映して、MRIの信号に変化をつける特殊な造影剤。多くが臨床応用されていない研究中のものであるが、MRIを使用した分子イメージングを実現する手法として注目されている。

※4 脳下垂体

脊椎動物の間脳底から下垂する、小さな丸みをおびた内分泌器官。哺乳類では蝶形骨の凹み(トルコ鞍)内におさまり、脳とともに脳硬膜で覆われる。下垂体の構造、各部分の名称や位置関係は動物の種により極めて多様であるが、基本的には次の2部分に分けられる。(1)神経下垂体(神経性脳下垂体):正中隆起(部)と神経葉(神経部)。(2)腺下垂体(腺性脳下垂体):中葉(中間部)と隆起葉(隆起部,結節部)と主葉(主部)。なお神経葉と中葉をあわせて後葉といい、慣用的に後葉を神経葉と同義に、また、隆起葉と主葉をあわせて前葉といい、前葉を主葉と同義に使うことも多い(岩波生物学事典第4版より抜粋)。

※5 核医学イメージング

放射性同位元素やその化合物を生体に投与し、生体内や試験管内での挙動をイメージングし、診断や研究に使用する手法。ポジトロン断層法(PET)や単一光子放射断層撮影(SPECT)などがある。一般的に、極めて高い検出感度を持つ。例えば、がん組織が糖の代謝が高いことを利用して、がん診断に多く使用されている(FDG-PETなど)。PETは、物質の量を数値として計測できる「定量性」に優れている。

※6 シンガポール・バイオイメージング・コンソーシアム

シンガポール政府の経済開発庁が主催する巨大な研究開発エリア・バイオポリス(面積・約24万平米。公共部門の研究機関と企業の研究室が同一の敷地内にあり、一つ屋根の下で研究機関や企業組織が協力する)の一角にあり、生体イメージング(MRI,PET,光イメージング)が多角的に実施できる研究施設。各国の主要な研究機関と連携するほか、シンガポール科学技術研究庁(A*STAR)が世界各国の先端的な研究者を集め、人材と環境の両面で発展を続けている。

※7 マンガン造影剤

マンガンイオンは、一定の条件下で、生体のカルシウムイオンの動きに似た挙動をし、またMRIで画像化できることから、基礎医学を中心に使用されている。米国国立衛生研究所(NIH)のAlan P Koretskyらによって生物応用が提唱され、マンガン造影MRI(MEMRI)とも言われる。投与後に、細胞のカルシウムイオン・チャネルなどの活動性に応じて取り込まれ、その信号は、細胞の生存性、脱分極などの活動性、密度などを反映する。神経細胞においては、賦活(脱分極)など脳活動を検出する手法もある。今回開発した手法(dMEMRI)は、動的MEMRI(dynamic manganese-enhanced MRI)の略で、連続的に定量的計測を繰り返し、信号変化を解析するという意味を持つ。

※8 高磁場MRI

MRIでは、高い磁場ほど強い信号が検出できるが、安定した画像を得るためには高度な技術力が必要となる。通常の医療では3テスラ以下のMRIが使用される(1テスラは10000ガウス)。本研究では、小さな個体を対象としたため、7テスラMRIが使用され、100ミクロン程度の分解能で生体の断層画像を得ることができる。7テスラMRIで得られた研究成果は、3テスラ以下の臨床装置でも再現が可能であり、また世界的には30台以上の「臨床用の7テスラMRI」も稼働が開始している。

※9 「分布容積」と「速度定数」

投与した薬剤は、動脈血に載って全身を回りながら、その一部は血管内から組織へ移動する。またいったん組織に入った薬剤の一部は血液中に戻り、静脈血として組織外に運び出される。「速度定数」とは、血液や組織といった異なる部位の間での薬剤の移動の大小を表す数値である。

また血液と組織中での薬剤の移動が十分に完了すると、血中及び組織中それぞれでの薬剤の濃度が一定となるが、その際の濃度の比を「分布容積」と呼び、組織において薬剤が分布できる容積の大小を反映する。

細胞膜上に存在する薬剤の取込み口が開口すると分布容積は増加し、閉鎖されると減少する。この変化を利用してこの研究では、マンガンイオンの細胞内への取込みを測定している。

※10 分子イメージング

生体内で起こるさまざまな生命現象を外部から分子レベルで捉えて画像化する技術及びそれを開発する研究分野であり、生命の統合的理解を深める新しいライフサイエンス研究分野。体の中の現象を、分子レベルで、しかも対象が生きたままの状態で調べることができる。がん細胞の状態や特徴を生きたまま調べることができるため、がんができる仕組みの解明や早期発見が可能となる新しい診断法や画期的な治療法を確立するための手段として期待されている。

プレスリリースのお問い合わせ

ご意見やご質問は下記の連絡先までお問い合わせください。

独立行政法人 放射線医学総合研究所 企画部 広報課

Tel:043-206-3026

Fax:043-206-4062