悪性中皮腫の組織型別PET診断法を確立

上皮型・肉腫型悪性中皮腫モデル動物を

3種類のPETプローブで画像診断

概要

独立行政法人放射線医学総合研究所(理事長:米倉義晴、以下、放医研)分子イメージング*1研究センター分子病態イメージング研究グループ(佐賀恒夫グループリーダー)の辻厚至主任研究員らは、上皮型と肉腫型の2種類の組織型*2をもつ悪性中皮腫モデルマウスを作出し、3種のPET*3プローブ*4を用い、組織型の異なる悪性中皮腫を診断するPET診断法を確立しました。

今回の成果は、ヒトの悪性中皮腫細胞を移植したモデル動物を用いて、組織型の異なる悪性中皮腫を世界で初めて画像診断したものです。PETによる診断法はほぼ同じ方法で臨床に応用することが可能で、今後悪性中皮腫の治療効果の早期判定方法など新たな診断・治療法の開発につながることが期待されます。

本研究は、文部科学省分子イメージング研究プログラムの成果を活用し推進されています。本研究成果は、平成21年5月末頃にNuclear Medicine and Biologyに掲載されます。

背景

悪性中皮腫は主に胸膜の中皮細胞から発生し、予後が大変悪い腫瘍で、アスベストの吸入が主な原因と考えられています。中皮腫は、肺癌などのがんのように発生頻度は多くないのですが、過去のアスベスト需要、及びその後の撤去作業における作業環境管理の問題等から、患者が今後増加すると推測されています。また、職業としてアスベストに関わった人だけではなく、製造工場の周辺住人にも中皮腫の発生頻度が高いことが明らかにされ、大きな社会問題となっています。中皮腫の日本における腫患者のピークは、2025年頃と考えられており、今後40年の死亡者数は10万人を超えると予測されています(Murayama,らAemrican Journal of Industrial Medicine 49:1-7,2006)。

中皮腫の大きな問題点の一つは、有効な治療法が少ないことです。現在、外科療法、内科療法、放射線療法を組み合わせた治療が行われていますが、未だ予後が非常に悪いのが現状です。2007年より国内で販売され始めた医薬品「アリムタ®」*5が、抗がん剤のシスプラチンとの併用療法で延命効果があることが示されていますが、全ての患者に効果があるわけではなく、また根治は難しいことから、新たな治療法の開発が切望されています。

新たな治療法の開発には、長い年月がかかるという問題点があります。しかし、治療効果を非侵襲的、かつ早期診断が可能になれば、その開発期間の短縮化が図れます。

ポジトロン断層撮像法(Positron Emission Tomography;PET)は、非侵襲的診断法の一つで、感度と定量性に優れ、腫瘍の性質を見極めることが可能なため、他の画像診断法で得られる腫瘍の形態変化よりも早い時期に治療効果を診断できます。しかし、中皮腫では、PET診断法の検討が十分に行われていませんでした。そこで、本研究グループでは、まずヒト中皮腫細胞株の中から上皮型と肉腫型の細胞株を選び出し、その細胞株をヌードマウスの胸膜腔と皮下に移植し、両方の組織型で中皮腫モデル動物を作出することに成功しました。次に、この中皮腫モデル動物に、3種類のPETプローブを投与し、各プローブの比較検討することで、悪性中皮腫に関する画像診断方法の確立を目指しました。

研究手法

中皮腫の組織型は、主に上皮型と肉腫型に分類されることから、上皮型と肉腫型の2種類のヒト中皮腫の細胞株をヌードマウスの皮下に移植し、中皮腫のモデルマウスを作出しました。その際、より臨床に近いモデルの樹立を目指して中皮腫の主な発生部位の胸膜腔内への移植を試み、同所移植モデルマウスの作出にも成功いたしました。このモデルマウスに3種類のPETプローブを投与し、PETイメージングによる体内動態実験を行ないました。使用したPETプローブは、臨床で広く使われていて、糖の代謝をみるためのFDG、同じく臨床で用いられ、胸部への集積が低く肺がんの治療効果の診断に使われていて、核酸の代謝をみるFLT、さらにFLT同様核酸代謝をみることができ、腫瘍の増殖能をより正確に診断することを目指して放医研で新規開発したチオチミジンの3種類です。チオチミジンは、腫瘍の悪性度や治療効果をFLTより精度高く診断できると期待されています。

研究結果

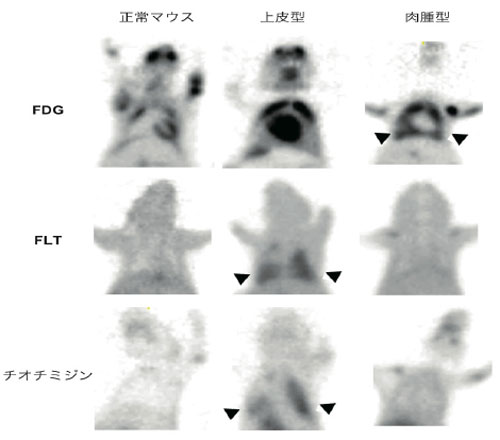

FDGは、上皮型、肉腫型腫瘍共に取り込まれますが、正常マウスでも心臓や骨髄に取り込まれるため、集積が低い上皮型での診断は困難です。しかし、肉腫型については、鮮明な画像が得られることがわかりました。一方、FLTとチオチミジンは、上皮型腫瘍によく取り込まれ、正常胸部にはほとんど取り込まれないことから、良好なコントラストの画像が得られました。

このことから、上皮型腫瘍には核酸代謝をみるFLTとチオチミジンが、肉腫型腫瘍には糖代謝をみるFDGが適していることが明らかとなり、それぞれの組織型に適した画像診断法の確立に成功しました(図1)。

(図1)PETイメージ

PETプローブの腫瘍の集積を矢頭で示す。FDGは肉腫型腫瘍への集積が強く、FLTとチオチミジンは、上皮型腫瘍への集積が強く、良好なコントラストの画像が得られた。

今後の展望

今回、モデル動物において、上皮型、肉腫型中皮腫の画像診断方法を確立することに成功した。臨床においてもFDGの集積の低い上皮型腫瘍の画像診断は困難であるが、上皮型腫瘍にはFLTまたはチオチミジンが適していることが示されたれことから、中皮腫で最も多い組織型である上皮型腫瘍の画像診断の向上が期待されます。中皮腫の新しい治療法の開発には、モデル動物での検討が欠かせません。今回樹立したモデルと画像診断法を開発に利用すれば、臨床により近いモデルで検討できることに加え、同じ動物で治療効果の経時的な判定が可能となり、開発の効率やデータの信頼性の向上も期待されます。さらに、この画像診断法は、患者さんにおける治療効果の判定にもそのまま応用できることから、新しい治療法の治験でも利用されることが期待されます。

用語解説

*1)分子イメージング研究

生体内で起こるさまざまな生命現象を外部から分子レベルで捉えて画像化すること。生命の統合的理解を深める新しいライフサイエンス研究分野。放医研ではPET(陽電子断層撮像法)*3およびMRI(核磁気共鳴撮像法)装置を用いて腫瘍イメージング研究や精神・神経疾患など4つの分野について研究を行っている。

*2)中皮腫の組織型

悪性中皮腫の腫瘍細胞の分化や増殖形態に基づいた病理・組織学的検査による腫瘍分類で、患者さんの割合は、上皮型が60%程度、肉腫型が20%程度、両方が混在した二相性が20%程度である。

*3)PET(陽電子断層撮像法)

Positron emission tomographyの略称。画像診断装置の一種で陽電子を検出することによって様々な病態や生体内物質の挙動をコンピューター処理し画像化する技術。

*4)プローブ(トレーサー)

PET装置のがん診断・検査に使用する放射性物質(ポジトロン標識薬剤)。一般的な標識薬剤は、11C-チミジン、11C-メチオニン、FDG(フルオロデオキシグルコース)などある。悪性中皮腫の診断や検査では、FDG、FLT(フルオロチオチミジン)、チオチミジンを活用している。

*5)アリムタ®

悪性中皮腫の治療に使われる医薬品のひとつ(アリムタ®;Alimta®、日本イーライリリー株式会社より製造販売)。一般名はペナトレキセドナトリウム水和物。薬理作用は葉酸代謝酵素阻害作用。

問い合わせ先

国立研究開発法人 放射線医学総合研究所 企画部 広報課

Tel:043-206-3026

Fax:043-206-4062

E-mail:05;nfo@nirs.go.jp