軟X線共鳴非弾性散乱ビームライン/2D-RIXS Beamline

BL02Uは、物質の根源的な性質(電気、磁気など)を司る電子や原子の微細な振る舞いを、世界最先端の共鳴非弾性X線散乱(RIXS)を用いて解き明かすビームラインです。その応用範囲は、量子物質の物性解明から、次世代デバイス、蓄電池、高機能触媒の開発、さらには生命現象の理解まで多岐にわたり、これらの先端科学分野に新たな知見をもたらすことが期待されます。性能の核となるのが、QSTが実現した世界最高水準のエネルギー分解能です。

BL02Uは、物質の根源的な性質(電気、磁気など)を司る電子や原子の微細な振る舞いを、世界最先端の共鳴非弾性X線散乱(RIXS)を用いて解き明かすビームラインです。その応用範囲は、量子物質の物性解明から、次世代デバイス、蓄電池、高機能触媒の開発、さらには生命現象の理解まで多岐にわたり、これらの先端科学分野に新たな知見をもたらすことが期待されます。性能の核となるのが、QSTが実現した世界最高水準のエネルギー分解能です。

BL02U is a state-of-the-art beamline designed to unravel the subtle behaviors of electrons and atoms that govern the fundamental properties of materials, such as electricity and magnetism, using resonant inelastic X-ray scattering (RIXS). Its application scope is diverse, covering key scientific frontiers such as the study of quantum materials, the development of next-generation devices and batteries, the improvement of advanced catalysts, and furthering the fundamental understanding of biological phenomena. It is expected to bring new insights to these advanced scientific fields. At the core of this performance is the world-leading energy resolution achieved by QST.

Also see:

- J. Miyawaki et al, Synchrotron Radiation News (2025)

- K. Yamamoto et al, J. Phys. 3010, 012115, (2025)

Main parameters of Beamline monochromator

| Insertion device | APPLE-II-SX (detail) |

| Energy range | 250—2000 eV (Linear polarization) 250—1500 eV (Circular polarization) |

| Beam size on sample | Vertical: 50-800um Horizontal: 1um |

| Flux on sample | at leaset >1010 photons/s per vertical um (@450—1000eV)* |

*The total flux depends on the vertical size of the beam.

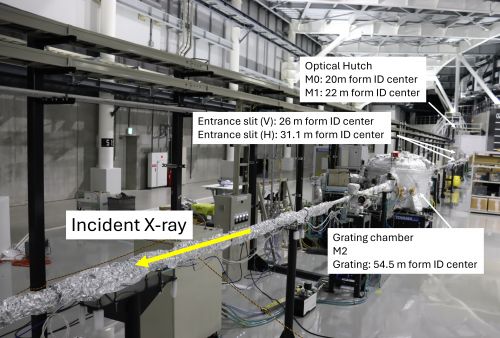

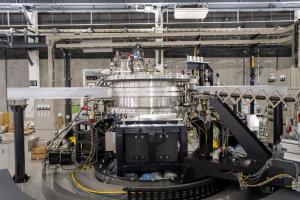

Beamline Monochromator

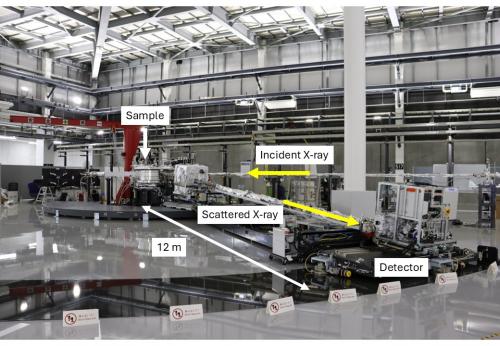

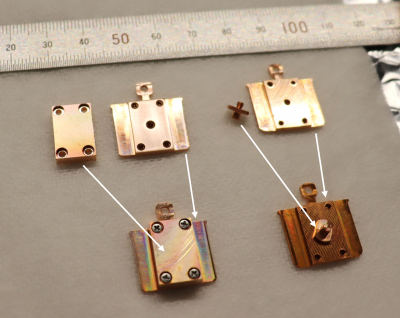

End-station (2D-RIXS spectrometer ) Sample holder

Main parameters of 2D-RIXS

| Energy range (eV) | 450—1000 eV |

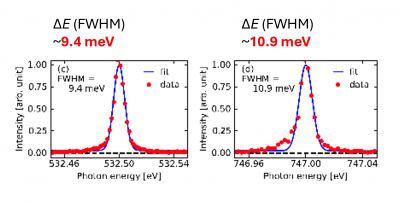

| Total Resolving Power (E/ΔE) | >40000(high resolution mode), 55000(ultrahigh resolution mode) @532 eV >25000(high resolution mode), 50000(ultrahigh resolution mode) @930 eV |

| Scattering angle of RIXS | 30o < 2θ < 150o |

| Sample temperature | < 30 K (Cooling with liquid helium) |

| Acquisition time |

30 min—1 h (high resolution mode) |

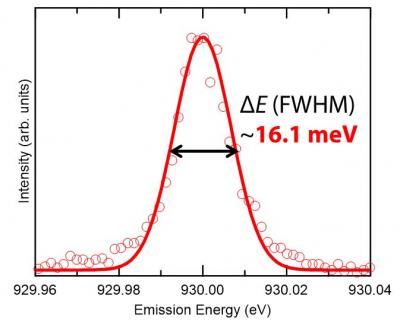

弾性散乱のプロファイル/Energy profile of elastic scattering peak

Peak profile of the elastic scattering at Cu L₃-edge (930 eV). The achieved resolution of ~16.1 meV (corresponding to resolving power (E/ΔE) of ~58,000) is a current world record.

Peak profiles at O K-edge and at 750 eV, which is in between Fe L3-edge and Co L3-edge

Spatial resolution

This system can also be used for microscopy-measurements. A detailed paper on this is currently in preparation.

Our Voice

BL02Uの最大の特徴は「世界最高のエネルギー分解能」です。我々の熱い思いを聞いてください。

基本構想と課題の特定(2018年~)

2018年、次世代放射光施設NanoTerasuの計画具体化を機に、その高輝度なX線を最大限に活用する超高分解能共鳴非弾性X線散乱(RIXS)ビームラインの検討が開始されました。プロジェクト発足当初より、目標はただ一つ、「世界最高のエネルギー分解能」の実現です。これは、物質の電子状態や素励起を前例のない精度で観測し、物性物理学における根源的な課題解明に不可欠な技術的要件として、一貫して追求されました。検討の過程は国の報告書にまとめられているのでご覧ください。

2018年、次世代放射光施設NanoTerasuの計画具体化を機に、その高輝度なX線を最大限に活用する超高分解能共鳴非弾性X線散乱(RIXS)ビームラインの検討が開始されました。プロジェクト発足当初より、目標はただ一つ、「世界最高のエネルギー分解能」の実現です。これは、物質の電子状態や素励起を前例のない精度で観測し、物性物理学における根源的な課題解明に不可欠な技術的要件として、一貫して追求されました。検討の過程は国の報告書にまとめられているのでご覧ください。

しかし、この目標達成は、それ自体が前人未到の領域への挑戦を意味しました。世界最高の分解能を実現するには、まずNanoTerasuという高輝度光源の性能を最大限に引き出すことが大前提であり、その上で、

- 性能を最大化する光学設計

- 設計を具現化する超高精度の光学コンポーネント

- 光学設計を実現する精度・安定性を追求した機械設計・製作

- さらに、それらを寸分の狂いなく設置・調整する技術

という全ての歯車が完璧に噛み合う必要がありました。この一つでも欠ければ、目標達成は不可能です。

さらに、この極めて困難な課題の先には、新たな問題が控えていました。仮に、これら全ての技術的障壁を乗り越えて目標分解能を達成できたとしても、既存の最高性能ビームラインで採用されている従来方式の延長線上では、スループット(測定効率)が著しく低下することが避けられないのです。分解能を向上させると、回折格子の効率低下に加えて、分光器のスリット幅を極端に狭める必要があり、それは光量の劇的な減少に直結します。シミュレーションの結果、一つのデータ取得に数日を要する可能性が示され、これは研究装置として実用性の限界を遥かに超えるものでした。つまり、前人未到の分解能を達成するという難題を解決したとしても、その成果が測定効率の低さによって無に帰すという、二重の困難に直面していることが明らかになりました。

新方式(2D-RIXS)の採用と光学設計(~2021年)

上記のスループット問題を解決するため、我々はエネルギー分散光を利用する新規の「2D-RIXS」方式に着目しました。この方式の原案は2010年に提案されていましたが、当時の光学技術では超高分解能への応用は困難とされ、アイデアレベルに留まっていました。しかし、現在の高度な光学技術と融合させることで、この方式が理想的な解決策になり得ると判断し、開発候補としました。採用決定に際しては、同じく分散光を利用する台湾の施設で採用されている「AGM-AGS」方式など、複数の方式との比較検討を実施しました。AGM-AGS方式は原理的には優れていましたが、我々の詳細なシミュレーションの結果、現実の装置として構築するには技術的困難が極めて高いことが判明しました。この結果を受け、最終的に「2D-RIXS」方式の採用を決定しまた。

しかし、超高分解能RIXSへの応用は前例がなく、光学系の全要素をゼロベースで設計する必要がありました。このリスクを評価するため、宮脇は、まずシミュレーション環境の構築から着手しました。特に、2D-RIXS分光器の核心部であるWolter I型ミラーの最適化や、ビームラインの分散光を光源とするレイトレース、さらには2D-RIXS特有のレイトレースデータの解析に至るまで、既存のソフトウェアでは対応不可能でした。そのため、これらの機能を持つシミュレーションおよび解析ソフトウェア一式を自作することで、初めて詳細な設計が可能となる基盤が整いました。

この独自のシミュレーション環境を用いて、理想的な条件下での性能評価だけでなく、光学コンポーネントの性能未達やミスアライメントといった、現実的に起こりうる不確定要因を組み込んだ上での徹底的なリスク評価を実施。その結果、超高分解能と高スループットを両立する光学系のパラメータが導き出され、2021年夏、BL02Uの基本性能を決定づける光学設計が完了しました。詳しくは、J. Phys.: Conf. Ser. 2380 012030(2022) をご覧ください。

機械設計と製作・建設(2021年~2024年)

光学設計上の性能を物理的な装置として実現するため、極めて高い精度が要求される詳細な機械設計、製作へと移行しました。特に、分光性能に直結する分光器、中でも回折格子の角度安定性には極めて厳しい要求仕様が課されました。最終的なエネルギー分解能は、光学系を構成する全コンポーネントの累積誤差で決定されます。この思想を基に、宮脇は、製作を担当する企業から提示される全ての設計図に目を通し、技術者と細部にわたる技術的議論を重ねました。性能達成の要となる箇所については、その光学的意義を丁寧に説明し、安易なスペック緩和を許さず、設計思想の完全な具現化を追求しました。この一貫した監督体制が、工程ごとの品質のばらつきを抑制し、プロジェクトの礎を築きました。

光学設計上の性能を物理的な装置として実現するため、極めて高い精度が要求される詳細な機械設計、製作へと移行しました。特に、分光性能に直結する分光器、中でも回折格子の角度安定性には極めて厳しい要求仕様が課されました。最終的なエネルギー分解能は、光学系を構成する全コンポーネントの累積誤差で決定されます。この思想を基に、宮脇は、製作を担当する企業から提示される全ての設計図に目を通し、技術者と細部にわたる技術的議論を重ねました。性能達成の要となる箇所については、その光学的意義を丁寧に説明し、安易なスペック緩和を許さず、設計思想の完全な具現化を追求しました。この一貫した監督体制が、工程ごとの品質のばらつきを抑制し、プロジェクトの礎を築きました。

2023年1月、ビームラインの据付が開始されると、プロジェクトは新たな局面を迎えました。この重要な時期である同年4月に山本がビームライン責任者として着任。彼の参画は、それまで主に宮脇一人で担ってきたプロジェクトに多角的な視点をもたらし、チームとしての開発体制を大きく強化しました。特に据付作業において、山本はレーザートラッカーを用いた三次元計測に基づく高精度な位置決めと基準座標系の管理を担当。その貢献は、巨大かつ高精度なコンポーネントのアライメントを実現する上で不可欠でした。同年9月からは、性能の核心部である分光器(スペクトロメーター)の据付が開始され、ここでもレーザートラッカーを駆使した最新の設置技術が導入されました。これは設置業者にとっても初めての経験でしたが、要所を押さえた要求と建設的な協力関係のもと、全ての工程は当初計画通りに進行し、2024年3月に完了しました。

コミッショニングと性能実証(2024年~)

2024年4月より、NanoTerasuの放射光を用いたコミッショニングを開始しました。事前のレーザーアライメントにより放射光はスムーズに導入されましたが、最初の課題は加速器とビームラインの光軸の微小なズレでした。これはビームライン側で精密にずれ量を算出し、その結果を基に加速器側で電子ビーム軌道を調整してもらうことで解決されました。調整作業の基盤となったのが、ビームライン責任者である山本が中心となって構築した統合制御システムです。ミラーの位置決めモーターの制御から信号のスキャンまで、調整に必要な全機能が実装されており、このシステムの存在なくして調整作業は不可能でした。

性能実証は、多層膜ミラーからの弾性散乱ピーク幅を評価することで行われました。これは、ビームラインと分光器の各光学要素を繰り返し最適化する地道な作業であり、全ての要素が最良の条件に揃った時点で、2024年7月、930 eVでエネルギー分解能16.1 meVを達成しました。この成果が当初計画を大幅に前倒しできた最大の要因は、設計から据付に至る全工程で致命的なミスが発生しなかったことにあります。大規模装置では通常想定される問題解決のためのリカバリー期間が不要となり、極めて短期間での性能達成に繋がりました。

性能確定後、2025年3月の共用利用開始に向けて、装置の最適化作業が続けられました。様々なエネルギー領域での性能安定化や、試料・分光器の回転時にも分解能を維持するためにアライメントを高精度化。試験利用では、実際の測定を通じて得られたフィードバックを基に、表面が凹凸な試料に対する2D-RIXS解析手法の開発なども行いました。論文、プレスリリース、解説記事などもありますので併せてご覧ください。

これから

このように、BL02Uの開発は、QSTの宮脇と山本が中心となり、構想から性能実証までを主体的に遂行したものです。コミッショニング段階で発生した数々の困難に対し、両名が持つ装置全体への深い原理的理解と、それに基づく論理的思考が、迅速な問題解決を可能にしました。これはQSTのビームライン開発能力を示す成果です。今後も、達成した分解能をさらに設計限界へと近づける挑戦と、エネルギー分解能を最優先した本ビームラインのユーザビリティ向上という、継続的な開発課題に取り組んでいきます。この世界最高水準の性能が、新たな科学的発見に繋がることを期待します。

お問い合わせ

- BL02Uについて

量子科学技術研究開発機構 NanoTerasuセンター ビームライングループ

宮脇 淳 E-mail: miyawaki.jun[at]qst.go.jp

- 共用ビームラインの利用については、こちら(Proposal Application)

(

(