QSTでは、研究の最前線に立つ研究者が、学生たちの夢の実現をサポートしています。 QSTの次世代の量子人材育成を 2つの研究室からご紹介します。(QST NEWS LETTER 2025年10月号掲載)

量子生命科学研究所 量子生命医工グループ 量子神経マッピング制御チーム

チームの研究概要 チームリーダー:田桑 弘之 Takuwa Hiroyuki

ポスドク2名、大学院生6名、 サポートスタッフ3名

ポスドク2名、大学院生6名、 サポートスタッフ3名

私たちは、ナノ量子センサをはじめとする最先端の量子技術を、生きた動物の体内における細胞情報の計測に応用するという、新しい研究分野に挑戦しています。特に、脳内外の免疫細胞や神経細胞の機能・役割を詳細に明らかにすることで、生命現象の理解を深めるとともに、病気の診断や治療への貢献を目指しています。

研究室の雰囲気 “「温かく協力的で、話しやすい雰囲気」を目指す”

効率的かつ迅速に研究を進めるには、メンバー間の緊密な協力関係が不可欠であると考えています。そのため、私のチームでは、お互いが自然と助け合えるような良好な人間関係を築くことを大切にしています。

学生を指導する ”新鮮な発想に驚き、彼らから学ぶことも多い”

学生との会話や実験は、純粋にとても楽しいです。広い視点で見たときに、 彼らが日本の科学技術を支える量子人材に成長してくれれば、私も少なからず貢献できていると感じられますし、非常にうれしいことです。

学生の可能性を広げる ”個性や特性に応じた指導を心がける”

家庭菜園が趣味なのですが、大学院生の指導はこれによく似ていると感じています。ジャガイモ、ニンジン、タマネギなどの野菜にはそれぞれ適した成育環境があるように、学生にも個性や特性に応じた成長環境が必要です。日光や水、肥料を多く必要とするものもあれば、むしろ控えめな環境でこそ力を発揮するものもあり、適切な条件は一人ひとり異なります。 指導者として特に気をつけているのは、十分に時間をかけて学生の個性や能力、可能性を見極め、それにふさわしい環境を整えてあげることです。つまり、「タマネギをジャガイモのように育てようとしないこと」が重要であり、学生を的確に見定めることこそが、指導者の経験と力量が問われる部分だと考えています。

家庭菜園が趣味なのですが、大学院生の指導はこれによく似ていると感じています。ジャガイモ、ニンジン、タマネギなどの野菜にはそれぞれ適した成育環境があるように、学生にも個性や特性に応じた成長環境が必要です。日光や水、肥料を多く必要とするものもあれば、むしろ控えめな環境でこそ力を発揮するものもあり、適切な条件は一人ひとり異なります。 指導者として特に気をつけているのは、十分に時間をかけて学生の個性や能力、可能性を見極め、それにふさわしい環境を整えてあげることです。つまり、「タマネギをジャガイモのように育てようとしないこと」が重要であり、学生を的確に見定めることこそが、指導者の経験と力量が問われる部分だと考えています。

量子人のたまご01 任期制研究員

半田 真理子さん 千葉大学大学院 融合理工学府 量子生命科学コース博士課程1年

きっかけ ”研究者としてのキャリアを築きたい”

脳の研究について興味があったので、「研究室の見学をさせてほしい」と直接メールで田桑先生にご連絡をしました。地方の国立大にいたので、できる研究にも限りがあり、大きな研究機関で研究者としての自分がどこまでできるかを試してみたいという思いがありました。チャンスがあるならばと最初は実習生として入り、その後QSTリサーチアシスタントを経て、現在は博士課程に在籍しながらQST任期制研究員として研究をしています。

脳の研究について興味があったので、「研究室の見学をさせてほしい」と直接メールで田桑先生にご連絡をしました。地方の国立大にいたので、できる研究にも限りがあり、大きな研究機関で研究者としての自分がどこまでできるかを試してみたいという思いがありました。チャンスがあるならばと最初は実習生として入り、その後QSTリサーチアシスタントを経て、現在は博士課程に在籍しながらQST任期制研究員として研究をしています。

QSTの魅力 ”身近にいる多様なロールモデル”

QSTには、多様な背景とキャリアを持つ先輩研究者の方々が身近にいらっしゃいます。博士課程での進路を考える上で、研究者としてのキャリアプランを具体的に知る機会を得られたことは、 大学の就職課にはない大きな魅力だと感じています。

目指すところ ”研究者としてのキャリア”

田桑先生が常に研究を楽しまれている姿を間近で見ていて、私も「研究を楽しめる研究者」を目指したいと思うようになりました。将来的には、民間企業で経験を積んだとしても、再び QSTに戻るというキャリアパスも選択肢の一つとして考えています。

放射線医学研究所 放射線影響予防研究部 バイオマーカー研究グループ

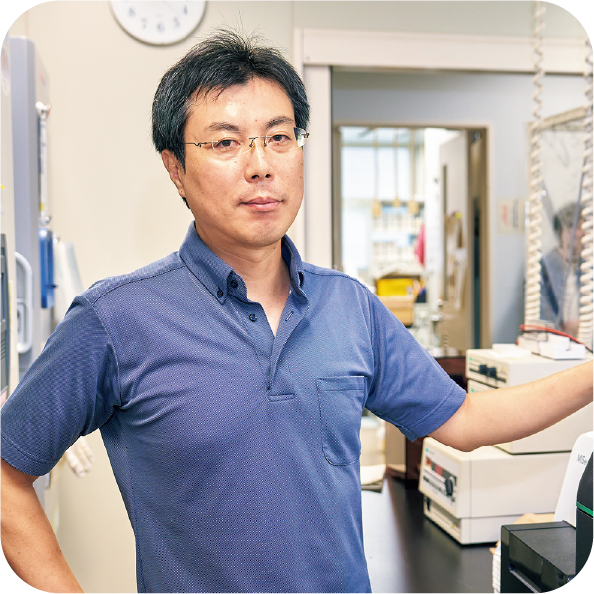

グループの研究概要 グループリーダー:臺野 和広 Daino Kazuhiro

学生4名、スタッフ4名

学生4名、スタッフ4名

放射線被ばくに起因するがんのバイオマーカーを同定することにより、放射線によるがんリスクの評価につなげることを目指して研究をしています。 これまで、染色体中間部欠失と呼ばれる遺伝子変異が、放射線被ばく後に生じたがんのバイオマー カーになり得ることを、様々な動物モデルで明らかにしています。融合遺伝子などの他のバイオマーカーの開発やヒトへの応用を進めています。

研究室の雰囲気 ”分野を超えて交流できる”

研究部は4つの研究グループで構成されており、物理学、獣医学、病理学など、様々な分野や背景を持つ研究者が集まり、放射線とがんに関する研究に取り組んでいます。分野を超えた交流を通じて、研究者間のネットワークを広げられることが、グループの特徴の一つです。学生たちも、様々な大学や学部から参加されています。私たちは、学生一人ひとりの興味に合わせた研究テーマを設定し、他のグループの研究スタッフとも連携しながら、共に研究を進めています。

学生を指導する ”研究者を体験する”

放射線の影響に関する研究は、長期間にわたる地道な研究によって成果が得られる分野ですが、「人を守る」という非常に重要な使命を担っています。最先端の科学技術と解析機器を用いて放射線被ばくの影響を解明していく中で、学生たちが研究上の発見を通じて、この分野にさらに興味を持ってくれることを願っています。また、彼らが将来研究者になることも視野に入れ、学会発表やアウトリーチ活動にも積極的に参加してもらっており、研究者としての役割を学んでもらっています。

学生の可能性を広げる ”失敗を恐れずチャレンジしてほしい”

学生の皆さんには、自由に研究に取り組み、失敗を恐れずに挑戦することの重要性を伝えたいと考えています。失敗から新たな発見が生まれることもあります。 何事にも臆することなくチャレンジする気持ちを大切にしてほしいです。失敗を通じて困難を乗り越えるための発想力や対処法を学ぶことが個人の成長につながると信じています。私自身も多くの失敗から学び、先輩方からその大切さを教わりました。この考えを学生の皆さんにも伝えていきたいです。

学生の皆さんには、自由に研究に取り組み、失敗を恐れずに挑戦することの重要性を伝えたいと考えています。失敗から新たな発見が生まれることもあります。 何事にも臆することなくチャレンジする気持ちを大切にしてほしいです。失敗を通じて困難を乗り越えるための発想力や対処法を学ぶことが個人の成長につながると信じています。私自身も多くの失敗から学び、先輩方からその大切さを教わりました。この考えを学生の皆さんにも伝えていきたいです。

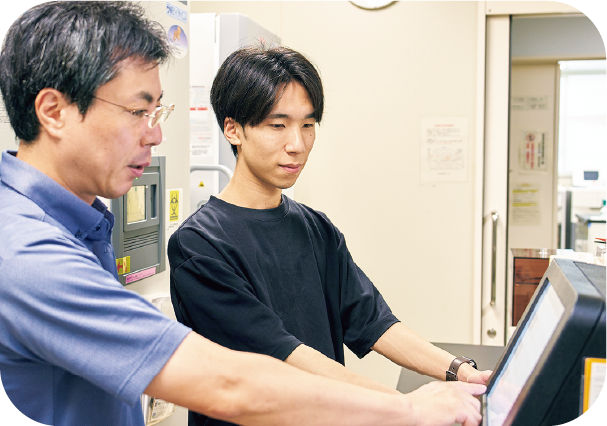

量子人のたまご02 リサーチアシスタント

山本 隆人さん 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科 博士前期課程2年

きっかけ ”研究活動に専念できる”

放射線の影響や遺伝子変異に関する研究のお話を伺い、大変興味を持ち、この研究室を志望しました。また、私は自分の力で大学院に進学しようと考えていたため、有給のQSTリサーチアシスタ ントに魅力を感じました。この分野におけるトップ クラスの研究機関で研究活動に専念できることは大変うれしいです。

放射線の影響や遺伝子変異に関する研究のお話を伺い、大変興味を持ち、この研究室を志望しました。また、私は自分の力で大学院に進学しようと考えていたため、有給のQSTリサーチアシスタ ントに魅力を感じました。この分野におけるトップ クラスの研究機関で研究活動に専念できることは大変うれしいです。

QSTでの研究 ”最先端の装置と多様性”

最先端の装置や実験器具が揃った充実した環境で研究に取り組むことができ、新しい実験を習得することにも楽しさを感じています。日頃お世話になっている臺野先生をはじめ、他の先生方や学生同士の交流を通じて、自身の知識を広げていけることも大きな魅力です。

目指すところ ”放射線知識の豊富な放射線技師”

博士前期課程修了後は、放射線技師の免許を活かし、QSTで培った知識と経験を医療現場で役立てたいと考えています。

量子人のたまご03 実習生

松本 京香さん 日本大学薬学部5年

きっかけ ”卒業研究のため”

現在、卒業研究に取り組んでおり、様々な疾患について学ぶ中でがんに興味を持つようになりました。研究を深めるにあたり、教授からいくつかの研究機関をご紹介いただいたのですが、放射線に関連した研究ができることを知りQSTを希望しました。

現在、卒業研究に取り組んでおり、様々な疾患について学ぶ中でがんに興味を持つようになりました。研究を深めるにあたり、教授からいくつかの研究機関をご紹介いただいたのですが、放射線に関連した研究ができることを知りQSTを希望しました。

QSTでの研究 ”仲間からの刺激”

最初は緊張していましたが、臺野先生をはじめ研究室の皆さんが温かく迎えてくださいました。大学では経験できないような幅広い実験に携わることができ、QSTを選んで本当によかったと感じています。また、年齢の近い仲間たちと共に研究に取り組む中で、彼らの研究に対する真摯な姿勢から日々良い刺激を受けています。

目指すところ ”化学療法に詳しい薬剤師”

放射線治療を受ける患者様から薬剤に関するご相談を受けた際に、化学療法に詳しい薬剤師として答えられるようになりたいです。

量子人のたまご04 スチューデントリサーチャー

橋本 周さん 慶應義塾大学大学院 薬学研究科修士課程1年

きっかけ ”がん研究を深めたい”

私は、大学の研究室でDNA損傷の修復に関するがん研究に取り組んでいます。DNA損傷を引き起こす要因の一つである放射線について深く学びたいという思いがあり、教授にご紹介いただき、QSTで研究させていただくことになりました。

私は、大学の研究室でDNA損傷の修復に関するがん研究に取り組んでいます。DNA損傷を引き起こす要因の一つである放射線について深く学びたいという思いがあり、教授にご紹介いただき、QSTで研究させていただくことになりました。

QSTでの研究 ”多様な分野の研究者がいる”

病理学や分子生物学といった様々な専門分野の先生方との交流は、実験の幅を広げ、質の高い解析を行う上で大変有益だと感じています。また、学生支援プログラム等、学生や若手研究者の育成に力を入れている点も素晴らしいと思いました。

目指すところ ”がん治療薬を創る研究者”

将来は国際的に活躍できる研究者になりたいと考えており、博士課程への進学を希望しています。現在はがん治療薬の創薬に強い関心を持っており、製薬企業への就職を目標としています。

これからもQSTは各種制度を通じて、次世代を担う優秀な人材のキャリア形成を支援していきます。