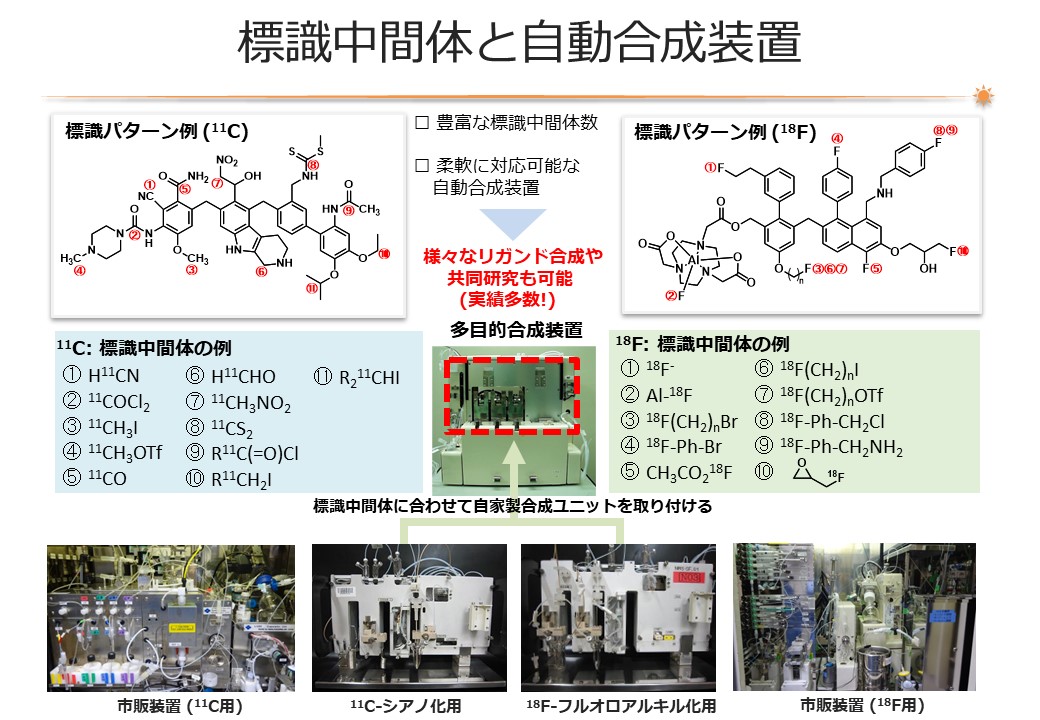

標識中間体と自動合成装置の開発研究

半減期が短い放射性核種による化合物の標識は、合成の最終段階付近で行います。特に、PETで頻用される11C(炭素-11、半減期は約20分)のような非常に短い半減期も持つ放射性核種を用いる場合には、迅速かつ効率的な標識反応が必要です。当グループでは、様々な構造を持つ化合物の標識合成を実現するために、下図に示すような標識中間体の使用や開発を行っています。また、これらの標識中間体を用いた合成条件の最適化も行っています。

高い放射能を用いる放射性標識薬剤の製造は、遮蔽された空間に設置した自動合成装置を使って遠隔で行います。多種多様の標識反応を実行するためには、それぞれに対応じた自動合成装置が必要になります。一方、自動合成装置を設置できる空間は限られているため、様々な装置を設置することはできません。そこで我々は、様々な標識反応に対応したユニット式の自動合成装置を開発し運用しています。A4紙サイズほどの自動合成ユニット(厚さは数cm)を交換することで、色々な標識反応が実施できます。

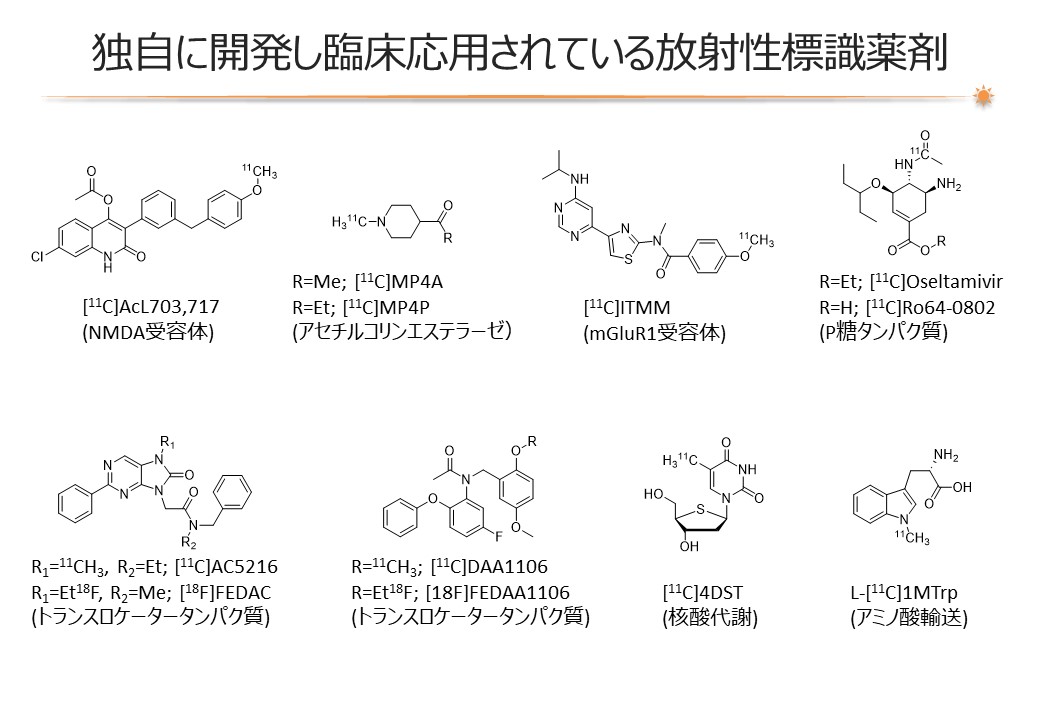

放射性標識薬剤の開発研究

当グループでは、新しい放射性標識薬剤の開発研究も行っています。診断対象とする疾患のイメージングバイオマーカーや、治療対象とするがんに特異的に発現するマーカー(受容体、酵素、トランスポーターなど)は日々更新されており、それらを対象とした放射性標識薬剤の開発は欠かせません。我々は当施設が有する世界屈指の放射性核種の製造技術と標識技術を活用して、臨床使用に耐えうる放射性標識薬剤を独自開発もしくは他部署/他施設(民間企業含む)と共同開発しています。下図に当グループが独自開発し、臨床応用されている放射性標識薬剤を示します。その他、臨床での使用実績は無いものの、小動物を対象に有用性が確認されている多くの放射性標識化合物があります(対象: mGluRs, AMPA MAGL, MAO, HDAC6, GLS1, LRRK2, PDE, PD1/PDL1, MRP1, MRP4, OAT3など)。それらは、小動物を用いた分子イメージング研究などに用いています。また、がん治療を目的とした放射性標識化合物も多数独自開発しており、一部は臨床使用に向けた検討を進めています。