ナノ量子センサー、がん研究の道具に

がんは、日本人の半数以上が経験する病気で、死因の第1位である。これまで、がんのゲノムの解明やそれに基づいた薬剤の設計など、分子生物学の技術を駆使した革新が推し進められてきた。しかし、高齢化が進んでいる我が国では、がんの罹患率・死亡率は依然増加している。がんの予防・診断・治療技術のさらなる革新のためには、従来と異なる新たな視点から、がんの性質を調べ、解明していく必要がある。

がんは、日本人の半数以上が経験する病気で、死因の第1位である。これまで、がんのゲノムの解明やそれに基づいた薬剤の設計など、分子生物学の技術を駆使した革新が推し進められてきた。しかし、高齢化が進んでいる我が国では、がんの罹患率・死亡率は依然増加している。がんの予防・診断・治療技術のさらなる革新のためには、従来と異なる新たな視点から、がんの性質を調べ、解明していく必要がある。

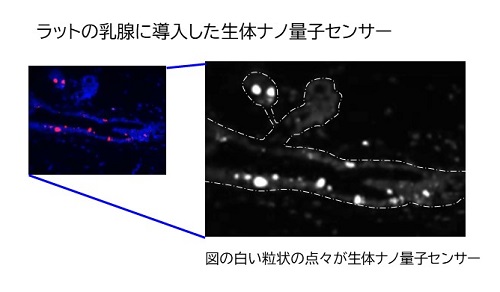

生体ナノ量子センサーは、量子の性質を活用して生体内の状況を探ることができる、新しい道具である。前回の連載で紹介されたように、炭素原子でできたダイヤモンド結晶格子内の窒素空孔中心(NVセンター)を使って、温度、電場、磁場の量子計測が可能である。一工夫を加えると水素イオン指数(pH)や粘弾性も測定できる。ダイヤモンドをナノ粒子にすれば細胞に入れることも可能だ。炭素でできているため、生体にも親和性が高い。もともと、リポソームなどのナノ粒子をがん細胞に送達して診断・治療を行うことを目指した研究も多く存在する。

そのため、生体ナノ量子センサーをがん研究の道具として活用することは十分に期待できる。

温度を例にとって、量子科学技術研究開発機構(QST)で始めた研究を紹介しよう。がん細胞を42度C以上に温めて殺す温熱療法という治療は昔からある。

しかし、通常の状態でのがん細胞の温度やその変化については注目されてこなかった。

細胞は、その活動に伴い、化学反応を行っており、その際に発生する熱により温まってくるはずである。

実際、培養した細胞の内部に生体ナノ量子センサーを入れて温度を測ってみると、培養液を37度Cに保っているにもかかわらず、細胞の内部は細胞の種類によって38~42度C程度であることが分かった。

生きている時は42度Cでも、細胞を殺せば周囲と同じ37度Cになるので、これは細胞が生きている結果だ。がん細胞の中には、培養液を40度C程度に温めると活発に分裂するものもある。がん細胞が自身をどのように温め、それをどのように利用しているかが分かれば、新たな予防・診断・治療法に結びつくかもしれない。

そこで、QSTでは、マウスなどの小動物を使って、実際にがん細胞に生体ナノ量子センサーを送り込んで温度などを計測する技術を開発中である。