Part1は、誌面で紹介した成果のプレスリリースや論文情報をまとめました。

→第1弾はこちら

Part2は、誌面で紹介しきれなかった情報を掲載します。

ニュースレター本誌と併せ、お読みください。

未公開トーク!

「生体ナノ量子センサ」の案内役を務めた3人のリーダーからは、トータル2万文字にも及ぶお話を伺っていました。実際紙面に掲載したのは約3千文字。泣く泣くカットした原稿の中から、特に印象に残った未公開トークをご紹介します。

「生体ナノ量子センサ」の案内役を務めた3人のリーダーからは、トータル2万文字にも及ぶお話を伺っていました。実際紙面に掲載したのは約3千文字。泣く泣くカットした原稿の中から、特に印象に残った未公開トークをご紹介します。

未公開トーク1:ダイヤモンドだけじゃない!センサ材料として注目される他の先端材料

ダイヤモンド中のNVセンターは、最も研究が進んでいる固体量子センサであることから、生体など様々な応用へ向けた研究が進んでいます。なので、センサ材料の主流はダイヤモンドであることは間違いないと思います。一方で、ダイヤモンド以外にも炭化ケイ素(SiC)中のシリコン空孔と呼ばれる、Siが抜けた空孔も量子センサへの応用が可能です。ダイヤモンドNVセンターの赤色発光に比べて、長波長の近赤外領域(900nm付近)という透過力が魅力で、生体のより深い場所の計測が可能になります。また、SiCはパワーエレクトロニクス分野への応用が始まっており、素材の品質が安定している、大型基板が入手可能、といった利点があります。最近では「白い黒鉛」と呼ばれる六方晶窒化ホウ素(hBN)にも、量子センサへの応用が可能な電子スピン欠陥が発見され、フレキシブルな「シート状の量子センサ」開発に期待が寄せられています。

ダイヤモンド中のNVセンターは、最も研究が進んでいる固体量子センサであることから、生体など様々な応用へ向けた研究が進んでいます。なので、センサ材料の主流はダイヤモンドであることは間違いないと思います。一方で、ダイヤモンド以外にも炭化ケイ素(SiC)中のシリコン空孔と呼ばれる、Siが抜けた空孔も量子センサへの応用が可能です。ダイヤモンドNVセンターの赤色発光に比べて、長波長の近赤外領域(900nm付近)という透過力が魅力で、生体のより深い場所の計測が可能になります。また、SiCはパワーエレクトロニクス分野への応用が始まっており、素材の品質が安定している、大型基板が入手可能、といった利点があります。最近では「白い黒鉛」と呼ばれる六方晶窒化ホウ素(hBN)にも、量子センサへの応用が可能な電子スピン欠陥が発見され、フレキシブルな「シート状の量子センサ」開発に期待が寄せられています。

それぞれの材料が持つ特性を上手く生かしながら、新たな量子センサ用材料の創製と、計測技術の高度化を目指します。

(物質量子機能化研究チーム 大島武チームリーダー)

未公開トーク2:ナノ量子センサを誰でも使える技術に

私が生まれ育ったのは東北の片田舎で、昔は先進医療とは縁遠い地域でした。受けられる医療には地域格差や経済格差がある、そう大人が話すのを聞いて、子どもながらにとても残念でならなかったと記憶しています。これが裕福な国と貧しい国との間にある格差となれば、さらに深刻です。実際に、持続可能な開発目標(SDGs)では「誰一人取り残さない」という理念の下、「すべての人に健康と福祉を」が目標3に掲げられています。

私が生まれ育ったのは東北の片田舎で、昔は先進医療とは縁遠い地域でした。受けられる医療には地域格差や経済格差がある、そう大人が話すのを聞いて、子どもながらにとても残念でならなかったと記憶しています。これが裕福な国と貧しい国との間にある格差となれば、さらに深刻です。実際に、持続可能な開発目標(SDGs)では「誰一人取り残さない」という理念の下、「すべての人に健康と福祉を」が目標3に掲げられています。

我々が開発した極微量分子の検出技術(コラム2 量子センサでできること「高感度に見つける!」参照)を使えば、さまざまな病気を発症前に、しかも安価で診断できるようになるのではないか、と真剣に考えています。例えば、老人ホームの介護職員の皆さんや発展途上国の町のお医者さんなど、誰もが当たり前のように、ナノ量子センサを使って病気を未然に防ぐことができる社会が実現してほしい…我々も研究・開発を通じて、多少なりともそのお役に立てればと願いながら、研究開発を進めています。

(次世代量子センサー研究チーム 五十嵐龍治チームリーダー)

未公開トーク3:人間社会も生体内も、つくるものは同じ「組織」

顕微鏡を覗いて初めて細胞を観察した時、「細胞って、すごい動いているな」と思ったことを今でも記憶しています。形も違うし、動きも巧妙だし…よく働いているな、とも思います。よくよく考えてみると、人間も細胞と同じように、賢く働いていますよね。人間社会では、チームでまとまってプロジェクトを遂行することがあります。体内にある肝臓は、一つひとつの細胞がまとまって働くことで、機能を発揮しています。人間社会も体内も、まさに「組織」を作って目的を達成しようとしている。どちらも、同じ文字で表現します。抜け出してちょっと休憩、って細胞も人間もいるかもしれませんけれど、どちらの世界も、たまにはリラックスすることが大事かもしれません。これがあるからこそ、人間の世界も細胞の世界も、上手く循環しているのではないでしょうか。そう考えると、おもしろいですよね。

(湯川博プロジェクトディレクター)

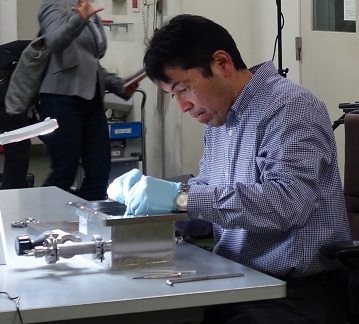

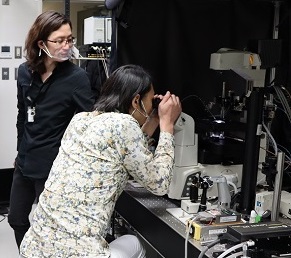

生体ナノ量子センサ研究に取り組む研究チーム

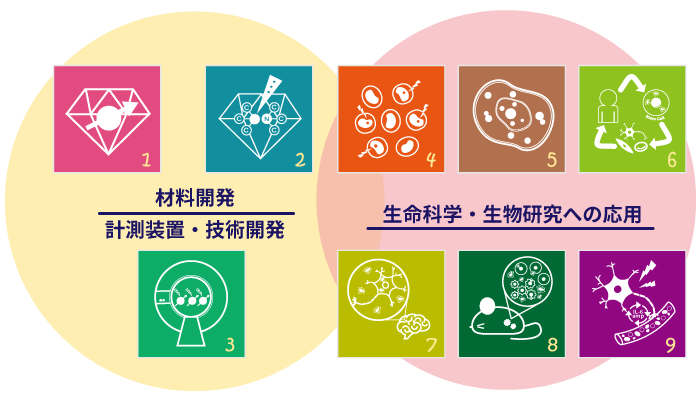

量子生命研究所では各チームが連携して、「材料開発」「計測装置・技術開発」「生命科学・生物研究への応用」を進めています。チーム一丸となって、「生命の謎を解く」に挑みます。

1. 次世代量子センサー研究チーム 2. 物質量子機能化研究チーム 3. 量子超偏極MRI研究チーム

4. シングルセル応答解析研究チーム 5. 相転移生命科学研究チーム 6. 量子再生医工学研究チーム

7. 量子神経マッピング制御研究チーム 8. 量子発がん研究チーム 9. 量子免疫学研究チーム

※各研究チームの紹介ページをご覧になりたい方は、チーム名をクリックしてください(2022年4月27日現在)。

QSTニュースレター4月号はこちら