量子科学技術で作る未来 第36回

重粒子線治療の臨床加速 最適化・併用法で適応拡大

量子科学技術研究開発機構QST病院では、量子メスにおいて、より高度化した重粒子線がん治療を提供するため、主に2つのテーマで重粒子線治療の臨床研究を進めている。臨床研究とは患者さんに事前に十分な説明を行い、新規治療法の有効性や安全性を検証する研究の事である。

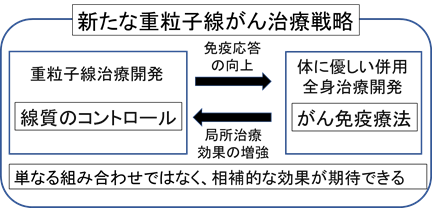

1つ目は重粒子線治療の最適化の研究である。炭素イオンを用いた重粒子線がん治療では、強度変調照射技術を応用することで、病変部位に炭素イオンの中でも線質(殺傷効果)の高い部分を集中できるようになり、この照射技術を用いた新規重粒子線治療の臨床研究を開始している。この新規治療法は、これまでの治療法と同等の安全性でより高い治療効果が得られることを期待している。現在、病変周囲に多くの重要臓器が隣接する頭頸部がんと難治性の膵がんを対象に安全性と有効性の評価を進めている。この連載で紹介した、複数種のイオンを用いた量子メスによるマルチイオンがん治療法は、病変部位により線質の高いイオンビームを集めて治療することを目指しており、現在進めている臨床研究はその第一歩である。

2つ目の研究テーマは重粒子線治療と他の治療法の併用治療法の開発である。重粒子線治療を受ける患者さんの多くは手術が難しいような進行がんの患者さんが多い。そのため潜在的に転移病変が広範囲に広がっているリスクがあり、重粒子線治療部位の病変は治っているが経過観察中に他部位に転移が出現してしまうことがある。そこで全身に広がってしまった病変への治療効果を期待してがん免疫療法を併用した重粒子線治療の開発研究を進めている。がん免疫治療は近年臨床に導入された新しい治療で、原発に加え全身に広がった病変にも効果が期待できる。さらに重粒子線治療と同時併用することで、がん免疫療法自体の有効性も上がる可能性が指摘されている。この相乗効果を期待して、肝細胞がんと子宮がんで重粒子線治療とがん免疫療法を同時に行う新規治療法の研究開発を進めている。

これら2つの臨床研究テーマは、現在限られた患者さんを対象に行われているが、新規治療法の有効性が確認されれば多くの患者さんに適応を拡大していく予定である。

執筆者

量子科学技術研究開発機構

量子医科学研究所 重粒子線治療研究部 部長

小藤 昌志(ことう・まさし)

東北大学卒業。放射線治療専門医。2010年より重粒子線治療・研究に従事している。専門は頭頸部がんの重粒子線治療。博士(医学)

本記事は、日刊工業新聞 2022年3月10日号に掲載されました。

■日刊工業新聞 量子科学技術でつくる未来(36)重粒子線治療の臨床加速、最適化・併用法で適応拡大の(2022年3月10日 科学技術・大学)