量子科学技術で作る未来 第37回

重粒子線で不整脈治療 非がん疾患に適応広げる

1994年に放射線医学総合研究所(現量子科学技術研究開発機構:QST)が重粒子線治療を開始して以降、一貫してがんを対象疾患とした研究開発を進めてきた。その成果として、骨軟部腫瘍や前立腺癌など多くの疾患が保険適用となり、標準治療の一つとなっている。

一方で、「がん以外の疾患(非がん疾患)」に対する治療は、現在までほとんど行われていない。一般的な光子線(X線やガンマ線)治療についてみると、がんに対する治療だけでなく、脳機能性疾患や不整脈治療のような非がん疾患に対する治療研究が既に行われている。

これまでの連載で触れてきたように、光子線治療と比べ、高い線量集中性と生物学的効果を持つ重粒子線治療は、光子線治療以上に効果的な非がん疾患に対する治療法になる可能性がある。

ここでは、不整脈に対する重粒子線治療研究を紹介する。QSTは、1998年から東海大学のグループとの共同研究により、重粒子線治療装置「HIMAC」を用いた不整脈の基礎研究を行い、重粒子線照射が不整脈治療に有効であることをウサギの実験などにより示してきた。近年では治療効果の機序も解明されつつある。

光子線治療による不整脈治療は、このHIMACの基礎実験の成果に着目した米国を中心とする研究グループが、ヒトに対する臨床研究を開始したことから広がってきた経緯がある。一方、重粒子線治療の場合、心臓は周囲に食道や肺、脊髄などの重要臓器があるだけでなく、冠動脈や大動脈弁など放射線による副作用のリスクがある組織が存在し、これらを避けて不整脈の原因となる部分だけに重粒子線を照射することが不可欠だが、治療装置の制約から垂直と水平の二方向からしか照射できなかったために治療が困難であった。

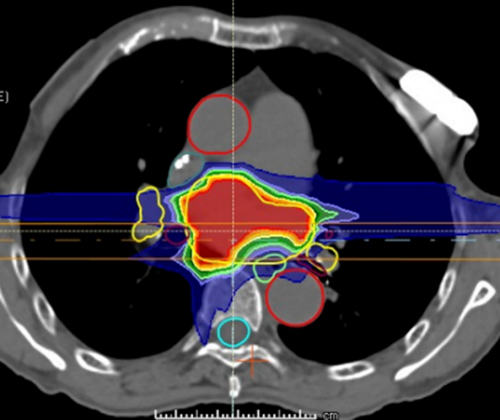

しかし、2018年に回転ガントリー装置が新たに開発されたことにより、360度すべての角度からの重粒子線照射が可能となり(図)、心臓不整脈に対する重粒子線治療の臨床試験の可能性が開かれた。

がんに対する重粒子線治療はこの30年弱で大きく発展してきたが、がん治療での成果に重粒子線治療装置の発展と生物基礎研究の成果を融合することにより、がん以外の疾患への適応拡大を目指すことが可能となり、更なる発展が期待される。

心臓に対する重粒子線照射の線量分布図

執筆者

量子科学技術研究開発機構

QST病院 治療診断部長

若月 優(わかつき・まさる)

群馬大学出身。婦人科腫瘍に対する放射線治療、重粒子線治療を経験。自治医科大学放射線科教授を経て、2020年より現職。婦人科腫瘍や肝臓腫瘍を中心として重粒子線治療に携わっている。博士(医学)

本記事は、日刊工業新聞 2022年3月24日号に掲載されました。

■日刊工業新聞 量子科学技術でつくる未来(37)量子メスで日帰りがん治療、量子メスによる非がん治療の(2022年3月24日 科学技術・大学)