下記のQ&Aを整理、改訂したものを2020年4月28日より公開しております。最新の情報は放射線被ばくに関するQ&A(2020年4月28日より公開版)をご覧ください。

2012年04月13日更新

新着情報

「放射線被ばくQ&A」の改訂について

平成25年11月11日

(独)放射線医学総合研究所

当研究所で公開している「放射線被ばくQ&A」は、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故直後からの放射線被ばくについての電話相談でよくある質問とその回答をまとめて、ホームページに掲載したものです。

昨年4月に改訂して以来、事故の状況や規制の状況が変化しておりましたので、現在の状況に合うように改訂するとともに、現在の状況に合わせることができない古いものに関しては「震災直後に放射線被ばくの健康窓口に寄せられた質問」としてまとめております。

今後、引用している情報が更新された場合や、表現がわかりにくいといったご意見をもとに改訂する場合がありますが、ご理解のほどをお願いいたします。

2017年10月30日更新

目次

各タイトルをクリックすると、下に質問リストが表示されます。各質問リストをクリックすると、更にその下に回答が表示されます。

回答表示後、質問をクリックすると回答が折りたたまれます。

1.放射線の人体への影響

原子力発電所の事故によって大気中に放出された放射性物質は、人にどのような影響がありますか。被ばくした量との関係、特に100ミリシーベルト(mSv)の意味について教えて下さい。(回答へ)

大気中に放出された放射性物質は、地表面や建物などに沈着して、環境中にとどまることがあります。この場合、地面等からガンマ線を受けますが、体外にある放射性物質からの被ばくですので、外部被ばくと分類されます。

一方、大気中の放射性物質の吸入、放射性物質により汚染した飲料水や農作物を摂取することにより、体内に取り込まれた放射性物質による被ばくが考えられます。こちらは内部被ばくと呼ばれます。

放射線に被ばくすると健康に影響を及ぼすことがありますが、内部被ばく、外部被ばくに関係なく、その影響の程度や種類は受けた放射線の量(以下線量といいます)に依存します。長期的な影響として、受けた線量が高いほど数年後から数十年後にがんになる危険性が高まると考えられています。

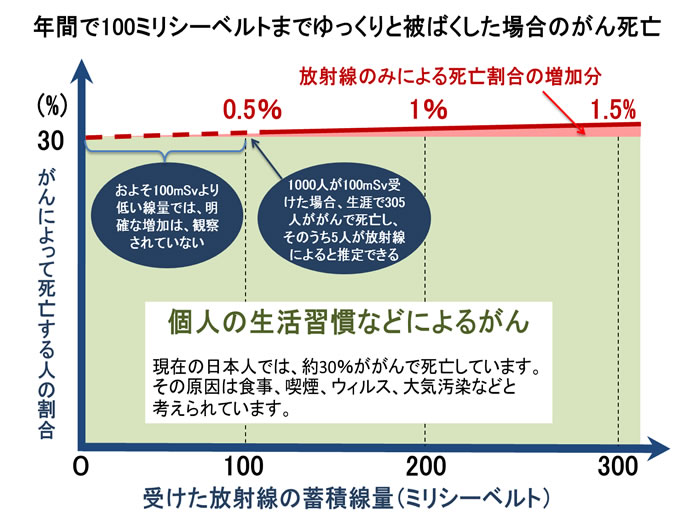

下の図(平成23年9月27日公開)をご覧ください。がんは放射線だけでなく、食事、喫煙、ウィルス、大気汚染など様々な要因によって発症すると考えられます。起こった個々のがんが放射線によるものであると特定することはできません。従って、放射線でがんが起きているかどうかを検証するには、多くの集団において、受けた線量とともにがんが起こる確率も上昇するかどうかを調べる必要があります。原爆被爆者を主とした疫学調査では、およそ100ミリシーベルト以上の線量※では、線量とともにがん死亡が増加することが確認されています。およそ100ミリシーベルトまでの線量では、放射線とがんについての研究結果に一貫性はなく、放射線によりがん死亡が増えることを示す明確な証拠はありません。しかしながら放射線防護の目的のための慎重な考え方として、年間100ミリシーベルトまでゆっくりと被ばくする場合、放射線によるがん死亡が1,000ミリシーベルトあたりおよそ5%であるとされており、国際放射線防護委員会(ICRP)もこれを妥当であるとしています。

日本人は元々約30%(1,000人のうち300人)ががんで亡くなっています。この国際的な推定値を用いると、仮に1,000人の方が100ミリシーベルト※※の線量を受けたとすると、生涯にがんで亡くなる方が300人から305人に増加すると計算できます。ただし、ICRPは同時に、この仮定は確実ではないが起こる可能性のある障害を予防するという考え方であり、100ミリシーベルトよりもごく低い線量を合計して集団で出るがんなどの症例数を計算するといった影響の評価には不確実性が大きく、適切でないと述べています。

※この線量は臓器ごとに放射線感受性の重みづけをして足し合わせた実効線量と呼ばれる線量で、外部被ばくと内部被ばくを受けた場合はそれらを合計した線量です。「2.シーベルトという単位について、改めて教えてください。」もご参照ください。

※※ここで言う100ミリシーベルトとは年間の被ばく線量ではなく、これまで受けた積算線量です。また、この100ミリシーベルトには自然界から受ける放射線量は含まれません。(平成25年10月31日更新)

人工放射線と自然放射線とで、人体への影響に違いがありますか?(回答へ)

放射線を出す放射性物質※には、セシウム137やストロンチウム90など、核実験や原子力発電などによって生成される人工放射性物質と、カリウム40やトリウム232など、天然に存在する自然放射性物質があります。人工放射性物質から放出される放射線を人工放射線、自然放射性物質から放出される放射線を自然放射線と言う事がありますが、人工放射線も自然放射線も物理的な放射線の種類としてはアルファ線、ベータ線、ガンマ線などであり、同じものです。そのため、同じ種類、同じエネルギー、同じ量の放射線が人体の同じ部位に当たった場合、人工放射線も自然放射線も影響は同じです。自然放射線は体に良く、人工放射線は体に悪いということはありません。内部被ばくの場合でも人体への影響は、放射性物質の化学的な性質と、放出する放射線の種類やエネルギーによって影響が違ってきますが、“自然”か“人工”かの違いで人体への影響が変わることはありません。

※この場合、厳密には放射性核種を指します。

微量の尿中セシウムによって膀胱がんが増加するのでしょうか?(回答へ)

尿中放射性セシウムによる膀胱がんの発生については、WHOならびにUNSCEARの報告において、チェルノブイリ事故による放射線被ばくによる健康影響では小児の甲状腺がん以外の根拠はないと結論付けられており、これが現在の世界的な多数意見です。微量の尿中セシウムによって、膀胱がんが増加したり、膀胱がんに進展する膀胱炎が起きたりすることはありません。

また、セシウム-137が数ベクレル/リットル(Bq/L)存在することにより膀胱がんが発生したという情報がありますが、そのような濃度による被ばく線量は、自然放射性物質で通常我々が受けているK-40による被ばく線量のおよそ20分の一程度にすぎません。

詳しく知りたい方は、医療関係者向けページの、「尿中セシウムによる膀胱がんの発生について」をご覧下さい。

尿中セシウムによる膀胱がんの発生について[PDFファイル/141KB]

普通に暮らしていても日常生活で被ばくしているというのは本当でしょうか?(回答へ)

普通に生活していても、年間2.4ミリシーベルト(世界平均)の放射線を自然界から受けています。自然放射線の量は、地域により差があります。

放射線というと、原子力発電所や病院での被ばくのような人工放射線を連想しますが、自然界にもいろいろな種類の放射線が存在しています。

大地からの放射線は、地球誕生から存在する地球上の放射性物質に由来しています。また宇宙からも放射線が飛んできますし、大気中のラドン等から放出される放射線もあります。また人の体の中には、食物から取り込まれる放射性物質(カリウム40やポロニウム210など)もあります。

これらの自然放射線の量は世界平均で年間2.4ミリシーベルトですが、日本での平均は2.1ミリシーベルト※と言われています。

自然放射線の量は地域による差が大きく、世界の中でも高自然放射線地域と呼ばれる地域で、年間10ミリシーベルト以上の放射線を受ける地域もありますが、このような地域で健康影響が発生しているという明確な証拠はありません。

※日本の自然放射線の線量について

2011年3月時の記載(年間1.5mSv)は、1992年8月に発行された「生活環境放射線(国民線量の算定)」(財団法人 原子力安全研究協会)から引用しました。

2011年12月に「新版生活環境放射線(国民線量の算定)」が発行されたことから、その信頼性を検証し、2.1mSvの値を採用することといたしました。値が変わった理由の一つに、食品中のポロニウム210による内部被ばく線量が計算に加えられたということがあります。

(平成25年10月31日更新)

今でも雨に濡れないようにすべきでしょうか?(回答へ)

その必要はありません。平成23年3月中に降った雨でも、その中に含まれていた放射性物質は健康に影響のあるほどの濃度ではありませんでした。現在ではほとんどの地域で雨の中に東京電力福島第一原発事故由来の放射性物質は検出されていません。

(東京電力(株)は、平成23年9月8日に7月下旬から8月上旬の2週間の放出は事故直後の3月15日に比べ、1000万分の一程度と発表しています。また、東京都健康安全研究センターは、平成23年6月1日から9月25日までの間で、8月5日(セシウム134と137合計で10.4Bq/m2)および8月6日(セシウム134と137合計で8.4Bq/m2)以外では、ヨウ素とセシウムは不検出と発表しています。それ以降もモニタリングを継続されていますが放射性物質は検出されていません。)

(平成25年10月31日更新)

東京電力福島第一原子力発電所の敷地内で微量のプルトニウムが検出されたようですが、健康への影響はありませんか?(回答へ)

プルトニウムは元々自然界にはほとんど存在しない核種です。しかし、現在では微量ですが土壌中に普通に存在します※。これは1950から1960年代に盛んに行われ、その後1980年代まで続いた大気圏内の核実験に由来するものです。これが、土壌に吸着されて未だに残っているわけです。今回の事故で、測定されたプルトニウムは微量で※※、上記の核実験に由来するものとほぼ同じレベルであり、この程度であれば、健康への影響はありません。

プルトニウムはセシウムやヨウ素のように低い温度で気化することはありません。よって現時点では健康に影響が出るような量のプルトニウムが広範囲に飛散する事はありません。ただ、今後の調査により、海側も陸側もその汚染の広がりを慎重に確認していく必要があります。(平成23年9月27日更新)

関連リンク

※原子力規制庁「環境放射線データベース」によると2008年の福島市ではPu-238およびPu-239及び240がそれぞれ0.011~0.22、0.029~4.3Bq/kgが検出されました。過去の放射性物質降下に関するデータは「環境放射能調査研究成果発表会」の第52回成果論文抄録集もご参照下さい。

※※東京電力福島第1原発敷地内グランドから3月21日に採集した土壌からPu-238およびPu-239,240がそれぞれ0.54±0.06、0.27±0.04Bq/kg検出されました。同所から8月29日に採取した土からは、それぞれ0.25±0.02、0.12±0.01Bq/kgが検出されています。

東京電力ホームページ「福島第一原子力発電所周辺環境への影響」

平成24年3月8日に発表された論文のプルトニウムの量は本当に健康に問題ないのでしょうか?(回答へ)

今回の発表*では、プルトニウム241だけではなく、プルトニウム239及びプルトニウム240についても報告しています。プルトニウム239と240の土壌中の濃度は、プルトニウムが1950年代終わりから行われた大気圏内核実験等により放出され世界中に降下したため、今回の事故以前から日本でも検出されていたプルトニウムのレベルと同じ程度です。そのため、健康影響に変化が出るほどの量とはいえません。(もし、今回報告された量で健康への影響があるのであれば、1970年代以降に大きな健康への影響が出ていると考えられるからです。)

プルトニウム241による被ばく線量は今後50年で0.44mSvと計算されます(検出された最大値を用いて外部被ばくと呼吸による内部被ばくを計算)。1年間に受ける自然放射線からの被曝が日本人の平均で約2.1mSv(ミリシーベルト、50年では105mSv)であることを考えると、プルトニウム241からの被ばくにより大きな健康影響が出ることは考えにくいといえます。被ばく線量の推定について詳しくは「今回検出されたプルトニウム241の結果から、どれくらい被ばくすると考えられますか?」をご覧ください。

今回のデータと過去のデータの比較につきましては、「今回検出されたプルトニウムの量は、事故前に検出されたプルトニウムの量に比べてどうだったのでしょうか?」や「過去にプルトニウム241が検出されたことはありますか?」をご覧ください。

Jian Zheng et al.:

Isotopic evidence of plutonium release into the environment from the Fukushima DNPP accident.

Scientific Reports 2, 304; DOI:10.1038/srep00304 (2012).

(平成25年10月31日更新)

平成24年3月8日に発表された論文において検出されたプルトニウム241の結果から、どれくらい被ばくすると考えられますか?(回答へ)

今回*、土壌からプルトニウム241が検出されたのは3カ所です。そのうち一番高い値が検出された地域に住み続けた場合、プルトニウム241からの線量は、今後50年間で0.44mSvになると推定されます。**

Jian Zheng et al.:

Isotopic evidence of plutonium release into the environment from the Fukushima DNPP accident.

Scientific Reports 2, 304; DOI:10.1038/srep00304 (2012).

文部科学省による、プルトニウム、ストロンチウムの核種分析の結果について」で使用されているIAEA-TECDOC-955の条件を用いて計算しました。この計算方法は、一度地面に落ちた放射性核種(この場合はプルトニウム241)が地面にくっついたまま留まると仮定し、くっついたあとの一定期間(今回は50年間)分の実効線量の合計を評価する手法として定められているものです。なお、この実効線量には「土からの外部被ばく線量」と「土の粒子が、風などで舞い上がり、放射性核種を吸入することで起こる内部被ばくの預託実効線量」が含まれます。また、この計算には、半減期や気象による影響も含まれています。詳しくは、文献をご覧ください。

文献URL Generic assessment procedures for [PDFファイル/9.29MB]

解説

プルトニウム241が壊変してできるアメリシウム241の危険性が指摘されていますが、プルトニウムの半減期が14.4年であるのに対してアメリシウムの半減期は432年であり、プルトニウム241と比べて長いので、同じ原子の数があったとしてもアメリシウム241の方が放射能は小さくなります(具体的にはプルトニウム241が1の時、アメリシウム241は約1/30.3になります)。今回検出されたプルトニウム241の原子が全てアメリシウム241になったと仮定した場合、アメリシウムによる被ばくは同様に計算すると0.50mSvになります。

原子の数が同じなら半減期が短い方が放射能は大きくなる。たとえば原子の数が1024個だった場合、1Bqは1秒間に1壊変と定義されていますので、

A:半減期が1秒:1回だけ半減期を迎えるので、512個が壊れる。合計512Bq

B:半減期が0.5秒:2回半減期を迎えるので最初の0.5秒で512個が壊れ、次の0.5秒ではその半分の256個が壊れる。512+256=768Bq

C:半減期が0.33秒:3回半減期を迎えるので512+256+128個が壊れる。512+256+128=896Bq

半減期の長さはA>B>C、放射能はC>B>A

プールに入っても大丈夫ですか?(回答へ)

環境省は水浴場の放射性物質に係わる水質の目安について、放射性セシウム(放射性セシウム134及び放射性セシウム137の合計)が10Bq/L以下とする指針(平成24年6月改定)を示しました。これは現在の水道水の管理目標値(10Bq/kg)と同じです。水道水の管理目標値は飲用のみならず、入浴等に伴う被ばく線量も考慮して設定されています。プールに使用する上水に含まれる放射性物質は検出限界以下となっていますので、こうした上水を使用しているプールなら心配する必要は無いでしょう。

また、屋外のプールなどで、土などがプールの底に落ちているのが気になるかもしれませんが、放射性セシウムは土などに強く付着しており、水中に溶けだしてくることは、あっても極めて微量です。なお、水には放射線の遮蔽効果があります。

(平成25年10月31日更新)

「放射線を浴びると鼻血がでる」のは本当ですか?(回答へ)

鼻出血が起きる原因には、幾つかありますが、血小板の減少もその原因の一つです。全身に高い線量の放射線に被ばくすると、骨髄に障害が起き、血小板が減少します。このため、高い線量を被ばくした場合に鼻出血が起きる可能性があります。

国際放射線防護委員会(ICRP)は、刊行物No.103において、過去の被ばく事故から得られた科学的知見に基づき、放射線被ばくによる人体への確定的影響1が現れる線量(閾値)について述べています。ここで、1%の方に血小板減少などの骨髄障害の症状が現れる線量(※)は500ミリグレイ(500ミリシーベルト)3としています。

今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故で、被ばく線量が500ミリグレイを下回る場合2、鼻出血があるとしても放射線被ばくによるものとは考えられません。

※ガンマ線の外部1回被ばく(急性被ばく)の場合。

1確定的影響一定以上の線量を被ばくすると脱毛、白内障、皮膚障害などの放射線障害が起こるという影響のこと。被ばく線量が多いほど発症が早まり、また症状が重くなります。

放射線を受けた人のうち最も放射線に対して感受性が高い1%の人が発症する線量を「閾値」としています。(ICRP2007年勧告)

2福島県健康管理調査においても、最高値25ミリシーベルト、平均値0.8ミリシーベルトと報告されています。

詳しくは、福島県「県民健康調査」検討委員会の資料の(県民健康調査「基本調査」の実施状況について)をご参照ください。

「県民健康調査」検討委員会-福島県ホームページ

3シーベルトとグレイの関係について

グレイは、物質が放射線から受けるエネルギー量を表す量であり、シーベルトは生体が放射線から受けたエネルギーによって起こる影響を示す量です。それらの関係は係数(放射線加重係数及び組織加重係数)を用いて換算することになりますが、X線、ガンマ線およびベータ線が全身にあたる場合には、両者の数字は同じになります。ただし、意味合いは異なることをご理解下さい。

(詳しくは、4.用語・単位「シーベルトという単位について教えてください。」をご覧下さい。)

東京電力福島第一原子力発電所の事故当時に、放射性物質が鼻の粘膜に付着することで、鼻血がでることは考えられますか?(回答へ)

放射性物質の付着により鼻血が出ることは考えにくいといえます。

放射線に被ばくすることで、皮膚や粘膜が障害を受けることがあります。

国際放射線防護委員会(ICRP)は、刊行物No.103において、過去の被ばく事故から得られた科学的知見に基づき、放射線被ばくによる人体への確定的影響1が現れる線量(閾値)について、1%の方に皮膚障害の軽い症状である発赤が現れる線量(※)は3-6グレイですが、出血が起きる可能性がある放射線熱傷と呼ばれるやけどのような症状は、5-10グレイとしています。

もし、事故当時に、鼻の粘膜から出血するほどの放射性物質を鼻から吸い込んだとするならば、鼻腔粘膜にやけどのような症状が現れます。

鼻から吸い込むことで鼻腔粘膜に放射性セシウム137Cs(塩化セシウムの形で)が、付着したことを考えてみましょう。大きさ1μm(ミクロン、マイクロメートル)の137Csが24時間付着したままだった場合(ICRP66)で、粘膜の深さ0.4mmの部位(ICRU56)で線量が3シーベルト(3000ミリシーベルト、発赤が現れる線量に相当)となる条件を考えてみます。

そのためには、137Csが1cm2あたり、3.3×105Bqの量、付着している必要があります。このような付着を起こすためには、成人の場合で、4.4×107Bq(44MBq、メガベクレル)、5歳児の場合2.1×107Bq(21MBq)、吸入により摂取する必要があります(ICRP66)。

しかし、吸入により44MBqもの摂取があるとは考えられません。

福島県民の健康調査でホールボディ・カウンター等で内部被ばくを確認していますが、吸入により44MBqもの摂取があれば、摂取から相当の日が経過してもホールボディ・カウンター等で検出可能なはずです。

また、福島県内の航空機モニタリングマップ等にあるセシウムの地表面濃度で比較的高い地域で1MBq/m2~ですので、仮に1m2の土にあるセシウムを全て取込んでも1MBqです。福島第一原子力発電所に入域して影響がでたのであれば,退域時の身体サーベイで確実に汚染が発見できます。また敷地内の137Csの大気中最大濃度は270Bq/m3であり、1日の最大吸入摂取量は成人で6.0kBq、5歳児で2.4kBqであり(ICRP 71)、この1000倍以上も吸入摂取することは考えられません。

更に、事故から時間が経過したあとでは、放射性物質が半減期を迎えるなどして減衰し、なくなっていきます。皮膚も修復していくので、徐々に被ばくが蓄積するというケースでも、かなりあとになってから急性の症状が出ることは考えられません。

以上のことから、放医研では、東京電力福島第一原子力発電所の事故当時に、放射性物質が鼻の粘膜に付着することで、鼻の粘膜に影響が出て、鼻血がでることは考えにくいと判断しています。

参考資料

ICRP 103: 2007, “Recommendations of the International Commission on Radiological Protection”, ICRP

ICRU 56:1997, “Dosimetry of external beta rays for radiation protection”, ICRU

ICRP 66, 1994. “Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection”, ICRP

ICRP 71 1995. “Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides - Part 4Inhalation Dose Coefficients”, ICRP

ICRP 72 1995. “Age-dependent Doses to the Members of the Public from Intake of Radionuclides - Part5 Compilation of Ingestion and

Inhalation Coefficients”, ICRP

東京電力ホームページ 福島第一原子力発電所敷地内における空気中の放射性物質の核種分析の結果について(第二十一報)

2.胎児・子どもへの影響

母乳への移行はどれくらいですか?(放射性セシウム)(回答へ)

安定セシウム(放射性ではないセシウム)は、食品や飲料水として摂取した量の12%、呼吸を通して大気から体内へ取り込んだ量の4.3%が母乳に移行します(ICRP Publication 95, Table 5.24.1)。放射性セシウムも安定セシウムと同様の動きをすると考えられますので、100Bqの放射性セシウム(セシウム134とセシウム137)を取り込んだと仮定すると母乳に出てくる量を以下のように推定できます。

食品や飲料水として100ベクレル摂取すると、

100ベクレル×0.12=12ベクレルが母乳へ移行。

呼吸を通して100ベクレル摂取すると、

100ベクレル×0.043=4.3ベクレルが母乳へ移行。

次に、上記の計算から100ベクレルの放射性セシウムを食品や飲料水として取り込んだ場合の被ばく量(預託実効線量※)を計算してみます。赤ちゃんが母乳の全量を飲み、セシウム134とセシウム137が同量とすると、換算係数を用いて下記のように計算します。

赤ちゃん(生後3ヶ月)の被ばくは

セシウム134は、12ベクレル÷2×0.026マイクロシーベルト/ベクレル=0.156マイクロシーベルト

セシウム137は、12ベクレル÷2×0.021マイクロシーベルト/ベクレル=0.126マイクロシーベルト

合計約0.3マイクロシーベルト

お母さんの被ばくは

セシウム134は、100ベクレル÷2×0.019マイクロシーベルト/ベクレル=0.95マイクロシーベルト

セシウム137は、100ベクレル÷2×0.013マイクロシーベルト/ベクレル=0.65マイクロシーベルト

合計1.6マイクロシーベルト

放射性セシウムの物理的半減期は約30年と長いですが、特定の臓器に集まらずに全身に広がり、また、代謝によって体外に排出されます(生物学的半減期は成人で80-100日で半減)。代謝は若年者の方が早いことが知られています。換算係数は年齢による代謝の違いも考慮されています。

また、現在では放射性セシウムは空気中に殆ど飛散していません※2ので、呼吸による被ばくは考えなくても良いと考えられます。

※預託実効線量とは摂取量から将来(大人50年、子ども70年)を含めた線量です。詳しくは「内部被ばくの場合の線量である預託実効線量とはなんですか?」をご参照下さい。

※2福島のモニタリングデータ

(平成25年10月31日更新)

母乳への移行はどれくらいですか?(放射性ヨウ素)(回答へ)

安定ヨウ素(放射性ではないヨウ素)は、食品や飲料水として摂取した量の33%、呼吸を通して大気から体内へ取り込んだ量の11%が母乳に移行するとされています(ICRP Publication 95, Table 5.23.2)。そこで、放射性ヨウ素も同じ動き方をすると考えられますので、100ベクレルの放射性ヨウ素(ヨウ素131)を取り込んだと仮定すると、母乳に出てくる量を以下のように推定できます。

食品や飲料水の場合、100ベクレル×0.33=33ベクレル が母乳へ移行。

呼吸を通して、100ベクレル×0.11=11ベクレル が母乳へ移行。

日本人では、食生活などの影響により、元々体内での安定ヨウ素量が多いため、母乳への放射性ヨウ素の移行はICRPの計算より少ないとする説もあります。

次に上記の飲食による場合、母乳による赤ちゃんの預託実効線量*(1回の摂取から受ける一生分の実効線量)を線量係数を用いて計算します。母乳へ移行した全量を赤ちゃんが飲んだと仮定すると、赤ちゃん(生後3ヶ月)の預託実効線量は

33ベクレル×0.18マイクロシーベルト/ベクレルほぼ等しい5.9マイクロシーベルト

このときのお母さんの預託実効線量は

100ベクレル×0.022マイクロシーベルト/ベクレルほぼ等しい2.2マイクロシーベルト

ヨウ素131は、摂取すると甲状腺に特異的に集まるため、放射線防護上重要な核種の一つとされています。福島第一原発事故では、避難・屋内退避指示の他、ヨウ素131で汚染された水、原乳、野菜等の摂取制限や出荷制限等の措置が取られました。上記の計算から赤ちゃんの預託実効線量は母親のものより高くなること、基準値※レベルを守れば預託実効線量を低く押さえることができることが考えられます。また、高い被ばくを受けた可能性がある地域の約1,000人の子供の甲状腺線量の測定では、半数には汚染は検出されず、また、甲状腺で100mSv(実効線量で5mSv)を超える内部被ばくは無かったと報告されました。(一番高い値は、簡易測定で100mSvの半分程度の値です。第67回原子力安全委員会定例会議の配付資料「小児甲状腺被ばく調査結果説明会の結果について」の7ページ目を参照)。

今後は、高い被ばくを受けた可能性のある地域の未成年者の個人線量評価(特に外部被ばくと内部被ばく別甲状腺線量)と健康調査に基づいて、事故直後の被ばく低減化措置が効果的であったかを確認することが重要です。なお、ヨウ素-131の半減期は約8日と短いため、現在、実質的には環境中に無いと考えられます。

※東京電力福島第一原子力発電所事故発生の後、平成23年3月から「年間5ミリシーベルトに基づく暫定規制値が食品中の放射性ヨウ素や放射性セシウムに対して適用されていましたが、平成24年より、より一層の安全/安心を確保するため「年間線量1ミリシーベルト以下」に基づく基準値が定められました。その時点では放射性ヨウ素は半減期が短いため検出されなくなっているので、放射性ヨウ素については定められていません。

(平成25年10月31日更新)

今後妊娠しても大丈夫でしょうか?(回答へ)

人間を対象にした調査では、原爆被爆後に妊娠して産まれた子ども(2世)については、今のところ、発がんの上昇や遺伝子の変化などの影響は確認されていません。原爆被爆者の子どもの染色体異常を調べたところ、被ばくしていない人と差がないと発表されています(財団法人 放射線影響研究所のウェブサイト参照)。

動物実験では、数シーベルト相当※の高線量を受けた親動物から生まれた子どもに、遺伝子の変化がごく低い頻度(一個の遺伝子に注目して調べると、1万匹に1匹程度の割合で遺伝子に変化が見つかる)で見られることが知られています。一方、放射線被ばくがない場合でも、数パーセントの新生児に何らかの遺伝的異常があることが知られています。今回の事故に関連して受けた線量は多くないため、心配する必要はないと考えられます。

※シーベルトという単位は動物には使いませんが、ここでは人間との比較でわかりやすいように、シーベルトを使いました。なお、1シーベルトは1,000ミリシーベルトです。

関連リンク

公益財団法人放射線影響研究所「原爆被爆者の子供における放射線の遺伝的影響」

放射線を浴びると、妊娠しにくくなったりすることがありますか?(回答へ)

比較的低い線量(精巣に一度に100ミリグレイ※)でも、まれに男性の一時的不妊が起こることがありますが、自然に治癒しますし、その後の妊娠や子どもへの影響もありません。

治らない不妊は、数グレイととても高い線量(=全身に受けたら死に至るような線量)を受けた場合に起こります。

事故の汚染地域でこのような線量を受ける事はありません。

※ガンマ線、ベータ線の場合は、ほぼ1ミリグレイ=1ミリシーベルト(等価線量)です。

(平成25年10月31日更新)

私は妊婦です。放射線の影響はありませんか?(回答へ)

妊婦の方におかれましても、他のみなさま方と同じ対応で問題ありません。胎児が放射線を受けた場合のがんリスクは、成人が受けた場合より2~3倍程度高いと考えるべきであるといわれています(ICRPPublication 103)。しかしながら、妊娠期間中に100ミリシーベルト以下では胎児への影響(奇形、精神遅滞など)は原爆被爆者の調査ではみられていません。

また、胎児へのその他の影響(小児期や成人期での発がん)について、現在の状況で住民の方が受ける可能性のある少量の放射線から予測される危険性は、生活習慣など放射線以外のものを原因として生じる危険性と比べて、遥かに小さいと考えらます。

また、今回の事故の影響で受ける累積の放射線量は、世界各地で受ける自然放射線の累積量の違いの範囲内におさまる程度であると考えられます。ですから、妊婦だからといって過度に心配する必要はありません。その他、妊婦さんの注意点は、厚生労働省のホームページをご参考ください。

(平成25年10月31日更新)

子どもの甲状腺がんのリスクはどれくらいですか?(回答へ)

子どもの最も注意すべき甲状腺がんのリスクは、1,000人の子どもが甲状腺に100ミリシーベルト被ばくしたとき、1,000人中2人が発症する程度と試算できます※。ただし小児の甲状腺がんは治療でき、平均余命まで生存できます。

※「1,000人に2人」の根拠は、UNSCEAR 2006年報告書記載の、被曝時年齢が0~19歳の甲状腺がん罹患の過剰絶対リスク3.07(/1万人・年・Sv)に、平均余命70年と0.1Svを掛けると、1,000人に約2人となります。また、同じく過剰相対リスク(3.93/シーベルト)に、日本人の甲状腺がん罹患生涯リスク(1,000人に6人)および0.1シーベルトを掛けると、やはり1,000人に約2人となります。

なお、平成23年10月の長野県において福島県から避難している子どもの甲状腺検査に変化がみられたとする報道に関しましては、日本小児内分泌学会が「検討の結果、今回の検診でえられた『検査値の基準範囲からの逸脱』はいずれもわずかな程度であり、一般的な小児の検査値でもときにみられる範囲のものと判断しました。なお、これらの検査結果を放射線被ばくと結びつけて考慮すべき積極的な理由はないものと考えます」との声明を出しています。

(平成25年10月31日更新)

3.食品・水への影響

基準値以下のレベルの食品であっても少し心配です。妊婦や子どもへの影響はありますか?(回答へ)

流通している食品中の放射性ヨウ素や放射性セシウムによる内部被ばくは、厚生労働省が、平成24年9月~10月に全国15地域で流通している食品の放射性セシウムを測定した結果、現行の規制の上限数量である1mSv/年の0.6%以下であると報告しています。自然放射性物質である食品中の放射性カリウムによる年間平均線量である0.2mSvと比べても極めて小さい線量であり、妊婦や子どもへの影響も心配するようなレベルではないと言えます。胎児や子どもでも、事故直後の1年間に0.1mSv程度以下であると見積もられています(平成23年7月12日の厚生労働省の試算)。この程度の線量であれば、健康への影響を心配する必要はありません。日本医学放射線学会や日本産科婦人科学会などの見解も参考にしてください。

日本医学放射線学会

日本産婦人科学会「水道水について心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内」[PDFファイル/103KB]

日本産婦人科学会「水道水について心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内」[PDFファイル/148KB]

日本産婦人科学会「水道水について心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内(続報)」[PDFファイル/102KB]

日本産婦人科学会「放射性ヨウ素(I-131)が検出された母乳に関し、乳児への影響を心配しておられる授乳中女性へのご案内」[PDFファイル/104KB]

日本産婦人科学会「食材中の放射性セシウムについて心配しておられる妊娠・授乳中女性へのご案内」[PDFファイル/211KB]

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会資料(平成23年7月12日 資料4)[PDFファイル/211KB]

食品安全委員会『放射性物質を含む食品による健康影響関するQ&A』[PDFファイル/1.07MB]

放射性物質で汚染された食べ物のことが報道されていますが、野菜などを食べる際に気をつけることはありますか?(回答へ)

基準値を上回る放射性物質に汚染された食品については出荷制限が行われていますが、家庭においても、野菜をよく洗う、煮る(煮汁は捨てる)、皮や外葉をむく、などによって、汚染の低減が期待できます。

東電福島原発事故直後では、大気中に放出された放射性核種が葉の表面に付着している状況でした。現在流通している野菜類は、ほとんどの放出が終了した後に植えられたものが出荷されています。つまり、もし少しの汚染がある地域で自作すれば、放射性核種は大気からの付着ではなく土壌から根を経由するなどにより植物体内に吸収されて、野菜内部に含まれている可能性があります。そのため、洗浄の効果は、直接放射性核種が野菜表面に付いていた頃に比べますと、低下します。しかし、それでも、ある程度の除染効果はありますし、放射性物質を含む土壌等を野菜から落とすということは、放射性核種の除去につながりますので、土壌を落とす、という観点から丁寧に洗浄することを、おすすめします。

また、放射性セシウムについては茹でることにより、半分程度の除染効果が期待できます。

なお、一部の野生きのこや山菜には放射性セシウムが高濃度に蓄積されることが知られています※。放射性セシウムが基準値を超えるきのこが産出された地域では、自分できのこを採取することは避けた方がよいでしょう。

現在市販されているキノコは人工栽培物が多く、栽培のための菌床の濃度が高くならない限り心配はありません。

(平成25年10月31日更新)

※きのこは元素としてのセシウムを蓄積する傾向にあります。野生きのこ中の放射性セシウムは、その地域への放射性セシウムの沈着量だけでなく、放射性セシウムの土壌中の深さ方向の分布、菌糸の位置、菌の種類等によって変わります。また、土壌中の分布が時間(年)と共に変化すると、きのこ中の濃度も変化することが報告されています。

関連リンク

林野庁HP「野生きのこを採取される皆様への注意喚起について」

学校給食に使用される野菜は大丈夫ですか?(回答へ)

実際に出荷されているほとんどの食品は基準値※よりかなり低いものです。また、さまざまな産地のものを食べることにより希釈される効果が期待できます。仮に基準値を超えた野菜を何度か食べたとしても、一回当たりの摂取量を考えると大きな線量にはなりません。

(平成25年10月31日更新)

※国は、食品の安全と安心を確保するために、事故後の緊急的な対応としてではなく長期的な観点から食品中の放射性物質の新たな基準値を設定し、平成24年4月1日から施行されました。

厚生労働省HP「食品中の放射性物質への対応」

お店で売っている魚や肉は食べても大丈夫ですか?(回答へ)

市場に流通する食品については検査が行われ、食品の基準値を超えた場合には国や自治体に報告することになっています。そのため店で販売されている食品については問題ありません。

平成23年には放射性セシウムが牛肉から検出されましたが、現在分かっている最高値(3200Bq/kg)の牛肉200gを3か月間毎日食べ続けたとした場合、それにより一生涯に受ける放射線量は大きくても0.8mSvを超えません(幼児の場合で計算)。現在は出荷制限がかけられ新規に出回ることは殆どないと考えられます。

参考:牛肉からの暫定規制値を超える放射性セシウムの検出について(農林水産省)(平成23年8月2日)

なお、原因となった稲わらは鶏や豚のえさになることはありませんので、この件に関しては豚や鶏は問題ありません。牛肉については農林水産省ホームページから最新情報をご覧ください。

農林水産省ホームページ

また牛乳については、初期から検査され、出荷制限がされていますので問題ありません。また、放射線の高い地域付近で狩猟で得た肉(イノシシなど)については含まれる放射性物質が高い可能性があるので安全の確認が必要です。

(平成25年10月31日「暫定基準値」を「基準値」に、また軽微な語句修正)

放射性物質で汚染されている水産物が市場に流通しているのではないですか?(回答へ)

養殖や漁などにより採取された魚介類については、放射能検査が実施されています。放射性物質の濃度が食品中の基準値を超えた場合には、市場に流通しないように、出荷制限が行われています。

福島沖で採取された魚介類では、食品中の基準値を超えるものがありますが、これは調査用のために採取されたもので、市場に流通はしていません。

水産物中の放射能測定の結果は下記に随時報告されていますので、ご参照ください。

(平成25年10月31日更新)

関連リンク

放射性セシウムが溜まりやすい食品はありますか(野菜など)(回答へ)

土から野菜などへの放射性セシウムの移行のしやすさは、植物としての性質、畑など土の成分や性質、肥料などによりさまざまです。一般の農作物で極端に放射性セシウムを蓄積する種類は知られていません。

一部の野生キノコには放射性セシウムが高濃度に蓄積されることが知られています。野生キノコ中の放射性セシウムは、その地域の放射性セシウムの沈着量だけでなく、放射性セシウムの土壌中の深さ方向の分布、菌糸の位置、菌の種類等によって変わります。また、土壌中の分布が時間(年)と共に変化すると、きのこ中の放射性セシウム濃度も変化することが報告されています。放射性セシウムが基準値を超えるキノコが産出された地域では、自分でキノコを採取することは避けた方がよいでしょう。一方、現在市販されているキノコは屋内で土の代わりにおがくずや米ぬかを用いた人工栽培物が多く、栽培のための菌床の濃度が高くなる要因が無い限り心配はありません。

その他、シダ植物の一部は蓄積が大きいことが知られています。山菜の中にはシダ植物が含まれますので、自分で山菜狩りをする際は食品検査に関する地域の情報に注意が必要です。

関連リンク

放射性セシウムが溜まりやすい食品はありますか?魚などの水産物中の放射性物質について、教えてください。(回答へ)

魚介類などの水生生物は、呼吸により、生息域の水中の放射性物質を、また経口摂取により餌などから体内へ取込みます。

放射性物質濃度は、水中よりも生物体内の方が高くなり、これを生物濃縮と呼んでいます。濃縮の程度は生物種や部位(筋肉や内蔵など)によって異なりますが、放射性セシウムの場合、一般的にはあまり大きくありません。

現在放射性セシウムが体内へ取込まれても、これが特定の部位に濃縮するような水生生物は報告されていません。また体内に入った放射性セシウムや放射性ストロンチウムは代謝により体外へ排出されます。これまでの研究で、食物連鎖による高い濃縮傾向は見つかっていません。淡水魚では、海水魚に比べて、放射性セシウムが濃縮されやすいことがわかっています。これは浸透圧が異なるためです。

今回の原発事故以前にも食品中にセシウムやストロンチウムが入っていたのですか?(回答へ)

過去の大気圏内核実験の影響で世界中に放射性物質が拡散しました。食品中にも放射性セシウムが長い間検出されています。近年は検出限界以下のものが増えていましたが(今回の事故前)、1960年代ではごく当たり前に食品中から検出されていました。

環境放射能のデータベースに掲載されている1963年の日常食では、セシウム137を一日平均で2.1ベクレル(最大は4.4ベクレル)摂取していました。この平均値を年間の被ばく線量に直すと、成人で9.9マイクロシーベルトとなります(なお最大値で計算すると20マイクロシーベルトを超えますが、常にそのような食事をしたとは考えにくいため実際はもっと低い値になると考えられます)。

一方、ストロンチウム-90ですが、環境放射能のデータベースに掲載されている1963年の日常食では、一日平均0.48ベクレル摂取していました。この数値は年間に直すと、成人で0.38マイクロシーベルトとなります。

食品、上水中の放射性物質はなぜセシウム134、セシウム137やヨウ素131の濃度しか発表されないのですか?(回答へ)

今回の事故以前は、通常のモニタリング方法※で実施されていました。けれども、今回のような事故後は、できるだけ早く測定結果が出るように、緊急時対応用のマニュアルに基づいて簡便なガンマ線測定による、計測が行われています。

採取された試料は、洗浄や粉砕などの簡単な処理を行い、測定試料を作成します。最初は、ゲルマニウム半導体検出器を用いてセシウム137やヨウ素131のようにガンマ線を放出する核種の検出を行います。この測定器は、各放射性物質から出てくるガンマ線のエネルギーを区別することができるため、同時に多くの核種を別々に測定することができます。

ストロンチウム90やプルトニウム239、240などはガンマ線を放出しないために、この検出器では測定することができません。煩雑な分離操作を行った後、ストロンチウムはベータ線を、プルトニウムはアルファ線を測定する必要があります。このため、計測に数週間要する場合もあります。(詳細は「ストロンチウム90はどのように測定するのですか?」をご覧下さい。)

今回に限らず、これまでの原子力施設における事故の状況なども踏まえて、被ばくによる影響が大きい放射性核種を迅速に測定した結果、放射性セシウムやヨウ素のデータが中心に発表されています。

食品の放射性セシウムの基準値は、放射性セシウムとストロンチウムなど放射性セシウム以外の核種の比率を計算し、放射性セシウム以外の核種による内部被ばくによる線量を考慮して設定されています。ですから、放射性セシウムの量にだけ注意していれば、ストロンチウムによる内部被ばくについても問題はないと考えられます。また、放射性セシウム以外の核種のセシウム137に対する初期淡水中濃度比が2%以下と小さく、また、それらの実環境中の濃度レベルが極めて低くなっていること等から測定が困難であるため、水道水中の放射性物質については、放射性セシウムを対象としてモニタリングを行うこととしています。

※環境中の放射性物質の調査は、1960年代から、各都道府県の公立の研究機関で実施されています。この調査については、採取する試料、処理法、測定法が全国で統一されています。そのため、全国レベルで比較することが可能です。

関連リンク

ストロンチウムは骨に蓄積されるので、危険だと聞きました。食品中のストロンチウム量についての規制は無いのでしょうか。(その1.規制について)(回答へ)

現在使われている食品の放射性物質に関する基準値に、ストロンチウムは単独では記載されていません。しかしこの基準値を決める際には、ストロンチウムはセシウムと混ざっているとして一緒に計算されています*1。すなわち、比較的短時間で測定可能な放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)の量に注目することで、ストロンチウムの寄与も考慮している事になります。緊急時には、時間のかかるストロンチウム測定は現実的ではないため、より短時間で測定できるセシウムを測定することで、代表させています*2。

1基準値は、事故後の土壌や河川水の試料の測定結果から、ストロンチウム90はセシウム137の土壌で0.3%、河川水で2%として、それぞれ農作物や水産物にこの割合で放射性ストロンチウムが含まれているとして定められています。

また、セシウム134とセシウム137の比は0.92としています。

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会報告書「食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について」(平成23年12月22日)より

2「食品、上水中の放射性物質はなぜセシウム134、セシウム137やヨウ素131の濃度しか発表されないのですか?」および「ストロンチウム90はどのように測定するのですか?」もご参照ください。

(平成25年10月31日更新)

参考リンク

- 厚生労働省「飲食物摂取制限に関する指標について」(平成10年3月6日)[PDFファイル/1.19MB]

- 文部科学省放射線モニタリング情報「福島第1原子力発電所の事故に係る陸土及び植物の放射性ストロンチウム分析結果(平成23年3月16日、17日、19日)」

- •文部科学省「文部科学省による、プルトニウム、ストロンチウムの核種分析の結果について」[PDFファイル/1.05MB]

- •薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会報告書「食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について」(平成23年12月22日)[PDFファイル/217KB]

ストロンチウムは骨に蓄積されるので、危険だと聞きました。食品中のストロンチウム量についての規制は無いのでしょうか。(その2.骨への蓄積について)(回答へ)

ストロンチウムはカルシウムと化学的性質が似ているため、体内に入ると骨に集積します。しかし、骨に蓄積するから危険ということではなく、危険性は蓄積した量により変わります。実効線量は、放射性物質の代謝や集積する場所での影響も考慮して計算されます。したがって、実効線量であらわされた線量(シーベルト、Sv)が同じであれば、外部被ばくも内部被ばくも影響は同じと考えられています。

食品中のストロンチウムについての規制ですが、基準値は、事故後の土壌や河川水の試料の測定結果から、放射性核種の存在割合から、ストロンチウムはセシウムの土壌で0.3%、河川水で0.2%として、それぞれ農作物や水産物にこの割合で放射性ストロンチウムが含まれているとして定められています。

(「ストロンチウムは骨に蓄積されるので、危険だと聞きました。食品中のストロンチウム量についての規制はないのでしょうか。(その1.規制について)」、「内部被ばくと外部被ばくでは、内部被ばくの方が影響が大きいのではないですか?」、「内部被ばくの場合の線量である預託実効線量とはなんですか?」および「食品、上水中の放射性物質はなぜセシウム134、セシウム137、やヨウ素131の濃度しか発表されないのですか?」もご参照ください)

(平成25年10月31日更新)

放射性セシウムによる内部被ばくがとても心配です。放射性セシウムを体から排出させるのに効く薬があると聞きましたが、飲むことができますか?(回答へ)

放射性セシウムの排出にはプルシアンブルーという薬が厚生省から認可されており、効果があります。

放射性セシウムは体内に多量に存在するカリウムと似た物質で、摂取すると体内に取り込まれやすい性質があります。セシウムは代謝により便や尿とともに排出されますが、プルシアンブルーという薬は腸内に排出されたセシウムが再吸収されるのを防ぐ働きがあります。ただし効果があるのは放射性セシウムが大量に取り込まれ300ミリシーベルト以上の被ばくがある場合だけで、被ばく量が30ミリシーベルト以下の場合は効果がないと言われています。

したがって、プルシアンブルーの投与は放射性セシウムの体内摂取を確認後に医師の処方により行うこととされています。被ばくが30ミリシーベルトに達するのは大人の場合、230万ベクレルの経口摂取に相当します(ICRP pub72 に示される係数から計算)が、今回の福島第1原発の事故ではそのような高濃度の放射性セシウムを取り込んだ方はいらっしゃいませんので、このような薬を飲む必要は全くありません。

詳しく知りたい方は「医療関係者の皆様へ プルシアンブルー使用に関する注意喚起」を御覧ください。

プルシアンブルー使用に関する注意喚起[PDFファイル/613KB]

プルトニウム241の食品への移行が気になりますが?(回答へ)

土の中に含まれるプルトニウムは、そこで育てている農作物へはあまり移動しない事が知られています。

農作物の放射性核種の濃度を、育てた土の放射性核種の濃度で割った値を、移行係数と呼びますが、プルトニウムの場合、一番高い値でも約1/450(つまり土の濃度が1であれば、作物の濃度は1/450)です。(この値は壌土(粘土と砂が混じった土)で育てた根菜の葉が該当します。)

プルトニウム241が崩壊するとアメリシウム241に変わります。アメリシウムはプルトニウムよりは土から農作物への移動が大きくなりますが、その移動率は低いとされています。一番高い移行係数は、約1/30です。(イネ科の茎や芽など)

参考までにアメリシウムの葉菜の移行係数は約1/1900、根菜が1/1000、豆類は約1/2600です。

詳細はIAEAのTechnical Reports Series No. 472をご確認ください。

4.用語・単位

放射線の単位について(回答へ)

ベクレル(Bq)

放射能を表す単位。1ベクレル(Bq)は、1秒間に1個の放射性核種が壊変する場合の放射能を表します。

グレイ(Gy)

放射線が当たった物質が単位質量当たりに吸収したエネルギー量。1Gyは物質1kg当たりに1ジュール(J)のエネルギーが吸収されることを意味する。

シーベルト(Sv)

人体が放射線を受けた時、その影響の度合いを測る物差しとして使われる単位でグレイを元に放射線の種類による影響の強さと人体組織による影響の違いを考慮したものです。

1シーベルト=1,000ミリシーベルト=1,000,000マイクロシーベルト

1ミリシーベルト=1,000マイクロシーベルト

※サーベイメーターの読み値にもシーベルトが使われていますが、これは防護量のシーベルトの近似値として使われる実用量です。

(「シーベルトという単位について、改めて教えてください。」もご参照ください。)

シーベルトという単位について、教えてください。(回答へ)

シーベルトという単位を使う数量はいろいろありますが、共通しているのは放射線の人体への影響の大きさを考慮した数量ということです。このとき、影響の大きさは確率的影響であるがんと遺伝性影響についてだけ考えています。

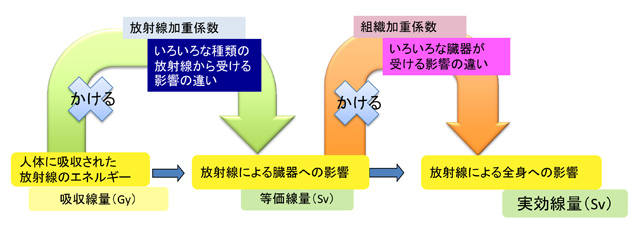

放射線が通ったときに人体が重量あたりに吸収するエネルギーを吸収線量(単位はグレイ、Gy)といいます。一言に放射線といっても、その種類やエネルギーの強さは様々であり、それによって吸収線量が同じでも人体への影響の大きさが変わります。放射線の種類ごとに影響の大きさを重み付けする係数を放射線加重係数といい、吸収線量に放射線加重係数を掛けたものを等価線量(単位はシーベルト(Sv)。詳しくは、「等価線量とはなんですか?」をご覧下さい。)といいます。また、臓器によって放射線による影響の受けやすさが違います。個々の臓器への影響の大きさを重み付けする係数を組織加重係数といいます。臓器ごとに等価線量と組織加重係数をかけて、全身分を足し合わせたものが実効線量(単位はシーベルト、Sv)です。ですから、実効線量は全身の平均的な影響を考慮した放射線量を表します。

さらに、内部被ばくの場合には、放射性物質が体内に取り込まれてから排出されるまで放射線を受け続けますので、体内に取り込んだときから一生の間に受ける線量として考えます。これは預託線量と呼ばれ、単位は同じくシーベルト(Sv)です。(詳しくは、「内部被ばくの場合の線量である預託実効線量とはなんですか?」をご覧下さい。)

このように、シーベルトで表される線量はいくつかありますが、いずれの場合でもシーベルトで表されているときには、被ばくの状態や放射線の種類などのさまざまな条件にかかわらず、一律に“影響の大きさ”を考慮した放射線量として表されています。実効線量が同じであれば、内部被ばくでも外部被ばくでも人体への影響の大きさは同じです。また内部被ばくと外部被ばくを足し算することなど、別々の被ばくの影響を足し算することもできます。

表1 シーベルトやグレイを単位とする様々な線量

| 分類 | 線量の名称 | 単位 | 解説 |

|---|---|---|---|

| 物理量 | 吸収線量 | グレイ(Gy) | 物質(人体を含む)が受ける放射線の量を表す最も基本的な線量 物質(人体)1kgあたり1ジュール(J)のエネルギーが吸収された場合に吸収線量は1グレイ(Gy) 各臓器・組織で受けた線量や空気など物質のある場所で受けた線量を表す場合に用いる。測定器である場所の空間線量を測定する場合に、空気の吸収線量で表すことが多い。その場合は空気吸収線量と呼ばれている。 |

| カーマ | グレイ(Gy) | 吸収線量と同様に物質(人体を含む)が受ける放射線の量を表すが、吸収線量は、物質の注目する範囲に受けるエネルギーだけを対象にしているのに対し、カーマは物質の注目する範囲に入射した放射線が弾き飛ばした二次電子の持つすべてのエネルギーを総和する。放射線のエネルギーが非常に大きくない場合は、吸収線量とほぼ同じと考えてよい。 | |

| 放射線防護量 | 等価線量 | シーベルト(Sv) | ある臓器や組織で受ける平均吸収線量に放射線加重係数(表2)を乗じた値 複数の種類の放射線を受けた場合は、種類ごとに放射線加重係数を乗じた値を総和する 放射線防護の目的である臓器・組織の線量を評価する場合に用いる。例えば、放射性ヨウ素の摂取による甲状腺がんの影響を推定する場合に、甲状腺の等価線量が評価される。 |

| 実効線量 | シーベルト(Sv) | 放射線防護の目的で、確率的影響に関して線量を評価する場合に用いる線量。 各臓器・組織に受けた等価線量にその臓器・組織の設定された組織加重係数を乗じて、総和する。 外部被ばくの部分的な被ばくや各々の臓器・組織の内部被ばくの線量を加算することにより全身のリスクに対応した線量。確率的影響についての線量限度は実効線量で評価する。 |

|

| 実用量 | 周辺線量当量 (1cm線量当量) |

シーベルト(Sv) | ICRU球と呼ばれる人体を模擬した球の深さ1cmの点における線量。空間線量の測定器で測定されるシーベルトの値は周辺線量当量での値である。 測定に線量限度、参考レベルなど防護基準は、実効線量で設定されているが、実効線量は実際に測定することが困難である。また、実効線量は放射線が人体に入射する方向や放射線のエネルギーなどの条件によって決まるが、どのような条件においても、実効線量が、周辺線量当量を超えることはないので、周辺線量当量での測定値で線量限度を超えない場合は、実効線量でも超えることはない。 我が国の放射線被ばくに関する法令において外部被ばくについての実効線量の算定には、周辺線量当量である1cm線量当量の指標を用いることとされている。 市販されているサーベイメータなど簡易測定器の目盛りのμSv/h単位は1cm線量当量である。 |

| 方向性線量当量 | シーベルト(Sv) | 周辺線量当量と同様に人体を模擬したICRU球の深さにおける線量で、ベータ線などの透過する性質が低い放射線について用いられ、ある特定した方向からの線量で定義される。 | |

| 個人線量当量 | シーベルト(Sv) | 人体上の特定の点のある適切な深さにおける人体の軟組織中の線量。 電子式個人線量計やガラスバッジはICRU球や人体を模擬した直方体の物体に線量計を装着して、個人線量当量で校正されています。 |

表2 放射線加重係数 (ICRP2007年勧告より)

| 放射線のタイプ | 放射線加重係数 |

|---|---|

| 光子(ガンマー線、エックス線など) ベータ線 陽子線など アルファ線、重イオンなど 中性子線 |

1 1 2 20 2.5~20(エネルギーよって変化する) |

表3 組織加重係数(ICRP2007年勧告より)

| 組織 | 組織加重係数 |

|---|---|

| 骨髄(赤色) | 0.12 |

| 結腸 | 0.12 |

| 肺 | 0.12 |

| 胃 | 0.12 |

| 乳房 | 0.12 |

| 生殖腺 | 0.08 |

| 膀胱 | 0.04 |

| 食道 | 0.04 |

| 肝臓 | 0.04 |

| 甲状腺 | 0.04 |

| 骨表面 | 0.01 |

| 脳 | 0.01 |

| 唾液腺 | 0.01 |

| 皮膚 | 0.01 |

| 残りの組織(副腎、胸郭外領域、胆嚢、心臓、腎臓、リンパ節、筋肉、口腔粘膜、膵臓、前立腺(男性)、小腸、脾臓、胸腺、子宮/頸部(女性)の13臓器・組織の平均線量に適用する) | 0.12 |

| 合計 | 1.00 |

等価線量とはなんですか?(回答へ)

放射線は吸収線量が同じでも、種類によって人体への影響が違うことがあります。臓器や組織が吸収した線量に対し、放射線の種類ごとに影響の大きさを重み付けしたものを等価線量といいます。吸収線量に、放射線の種類による影響の強さの違いを補正するための係数(放射線加重係数といいます)を掛けて算出します。たとえば、ガンマ線とベータ線の放射線加重係数は1、アルファ線は20です。臓器によっては特異的に放射線の影響を受けやすく、実効線量での制限では規制が不十分と考えられるものについては等価線量で規制します。例えば、放射性ヨウ素の場合、甲状腺に特異的に集まり放射性ヨウ素から出る放射線が甲状腺組織に吸収されるので、甲状腺の等価線量で判断します。

内部被ばくと外部被ばくでは、内部被ばくの方が影響が大きいのではないですか?(回答へ)

同じ放射性物質の量(ベクレル、Bq)であれば、体の外にあるときと内部にあるときで影響が違います。外部被ばくではガンマ線だけの影響ですが、内部被ばくの場合は、ガンマ線に加えて飛ぶ力の弱いアルファ線やベータ線の影響を受ける場合があるので、それらの影響も考える必要があります。

また、放射性物質の種類によって、集積しやすい臓器がある場合は、その臓器への影響を個別に考慮する必要があります。これらのことを含めて人体への影響の評価のために考えられたものが実効線量(単位はシーベルト、Sv)です。

体内の放射性物質から受ける内部被ばくの実効線量は、摂取した放射性物質の量(ベクレル)に実効線量係数(シーベルト/ベクレル)を掛けることにより求められます。このようにして得られた実効線量を用いれば、内部被ばくの影響と外部被ばくの影響を同等に扱うことができます。同じ実効線量であれば内部被ばくでも外部被ばくでも影響の大きさは同じです。

また、外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量を足し合わせることもできます。内部被ばくの場合は特に「預託線量」と言って、その時に摂取した放射能から受ける一生分(大人は50年、子どもは70歳になるまでの年数)の総線量として計算されます。

「内部被ばくの場合の線量である預託実効線量とはなんですか?」もご参照ください。

内部被ばくの場合の線量である預託実効線量とはなんですか?(回答へ)

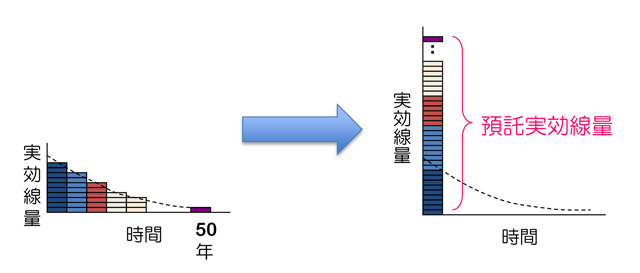

内部被ばくの場合は、放射性物質が体内に摂取された後に一定期間体内に留まり、その間は放射線を受け続けることになります。そのため、内部被ばくによる線量は「預託線量」といって、1回に摂取した放射性物質から、将来にわたって受ける放射線の総量を考えます。

体内に取り込んだ放射性物質は、時間とともに体内から減少します。その原因の一つは放射性物質が時間とともに壊れていく物理的要因で、これにより放射性物質の量が半分になる時間を物理学的半減期といいます。物理学的半減期は放射性物質の種類によって決まっています。もう一つは、尿や大便などにより排泄される生物学的要因で、これにより体内から半量が排出される時間を生物学的半減期といいます。生物学的半減期は、元素の種類やその化学形態によって異なり、また年齢によっても異なってきます。預託線量はこのような違いを考慮して、ある放射性同位元素により人体が受ける放射線量について、一生分を積算した総量です。特に実効線量に着目して一生分を積算した線量を「預託実効線量」と呼びます。この時の一生分とは、大人は50年、子どもは70歳になるまでの年数です。

古い論文を見ていたら、放射能の単位としてcやCiが出てきました、これは何ですか?(回答へ)

これはどちらも古い放射能の単位で、キュリーと呼ばれます。

1953年に国際放射能単位委員会(ICRU: International Commision on Radiological Units)が1秒間に3.7×1010個が崩壊する放射性核種の量を1キュリーと呼ぶように定めました。

この単位ができた当初は1gのラジウムの放射能量を示すとされていましたが、このときの1キュリーは1953年の定義で計算すると0.976キュリーとなります。また、現在使用されているベクレル(Bq)はICRUの決議を受け、1978年に導入が決まりました。1キュリーは3.7×1010ベクレル(370億ベクレル)となります。

キュリーという単位は非常に大きいため、マイクロキュリーμc(百万分の1キュリー)や、ミリマイクロキュリーmμc(SI接頭辞で表せばナノキュリーnCi、10億分の1キュリー)などが補助的に使われました。

単位を一覧表にします。横一列が同じ量を示します。

| 古い単位 | 現在の単位 | ||

|---|---|---|---|

| 1c | 1Ci | 1Ci | 3.7×1010Bq |

| 1μc | 1μCi | 1×10-6Ci | 3.7×104Bq |

| 1mμc | 1nCi | 1×10-9Ci | 37Bq |

| 1μμc | 1pCi | 1×10-12Ci | 0.037Bq |

放射線加重係数とは、何でしょうか?(回答へ)

放射線による影響は、吸収線量(単位はグレイ)が同じでも放射線の種類やエネルギーによって変わってきます。放射線防護の観点から放射線の種類などによる影響の度合いを重み付けするために使うのが放射線加重係数です。

一般的に、ガンマ線よりも中性子線、アルファ線などの方が生物への影響が強くなります。この違いは体の組織などいろいろな違いによって変わってきますが、放射線防護の観点から放射線の種類とエネルギーによって簡単な係数が決められています。ある組織や臓器に吸収された放射線の線量(単位はグレイ)にこの放射線加重係数を掛けると等価線量(単位はシーベルト)が計算できます。下にICRP1990年勧告の放射線加重係数を示します。もっと新しいICRP2007年勧告も出ていますが、現在の日本の法令・規制ではICRP1990年勧告の値が用いられています。2007年勧告でも、光子(X線やガンマ線など)と電子(ベータ線など)の放射線加重係数は1であり、1990年勧告と同じです。(「シーベルトという単位について、改めて教えてください」もご参照ください。)

| 放射線の種類 | 放射線加重係数 | |

|---|---|---|

| 光子(X線、ガンマ線など) | 1 | |

| 電子(ベータ線など)、ミュー粒子 | 1 | |

| 中性子 | 10keV未満 | 5 |

| 10keVから100keVまで | 10 | |

| 100keVを超え2MeVまで | 20 | |

| 2MeVを超え20MeVまで | 10 | |

| 20MeVを超える | 5 | |

| 陽子(2MeVを超える) | 5 | |

| アルファ粒子、核分裂片、重原子核 | 20 | |

組織加重係数とは、何ですか?(回答へ)

放射線による影響の受けやすさは、組織や臓器によって異なります。個々の臓器への発がんなどの影響の大きさを重み付けする係数を組織加重係数といいます。臓器ごとに等価線量と組織加重係数をかけて、全身分を足し合わせたものが実効線量(単位はシーベルト、Sv)です。ですから全身分の各臓器の組織加重係数を足し合わせると1になります。(「シーベルトという単位について、改めて教えてください」もご参照ください。)

実際には、放射線の影響は性別や年齢などいろいろな条件で違ってきますが、放射線防護の観点から平均的な値が用いられています。下にICRP勧告の1990年と2007年での組織加重係数を示します。現在の日本の法令・規制では1990年の値が用いられています。

| 組織・臓器 | 組織加重係数 | |

|---|---|---|

| 1990年 | 2007年 | |

| 生殖腺 | 0.20 | 0.08 |

| 骨髄(赤色)、結腸、肺、胃 | 0.12 | 0.12 |

| 膀胱、肝臓、食道、甲状腺 | 0.05 | 0.04 |

| 乳房 | 0.05 | 0.12 |

| 皮膚、骨表面 | 0.01 | 0.01 |

| 脳、唾液腺 | - | 0.01 |

| 残りの組織・臓器 | 0.05 | 0.12 |

| 合計 | 1.00 | 1.00 |

5.検査・測定

ストロンチウム90はどのように測定するのですか?(回答へ)

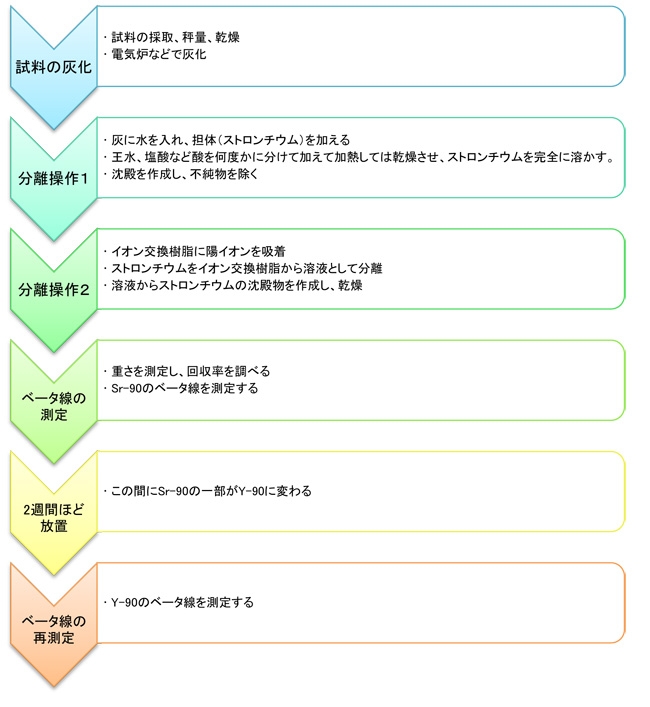

ストロンチウム90(半減期約29年)の測定ではベータ線を測定しますが、そのベータ線は弱く、また、ベータ線は連続スペクトル※1)ですので、放射性核種を特定できません。そのため、まずストロンチウムを分離しておく必要があります。原発事故のようにストロンチウム90とストロンチウム89(半減期約51日)が含まれると予想される場合は以下の方法を用います。分離精製後、沈殿として取り出したストロンチウムのベータ線を測定(1回目)します。この測定値にはストロンチウム90とストロンチウム89が含まれます。

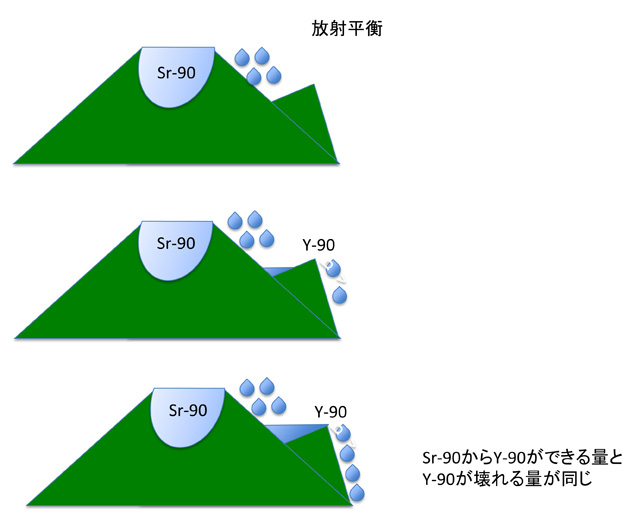

その後、沈殿を溶解します。二週間経過後※2)ストロンチウム90から生成されるイットリウム90(半減期約64時間)がほぼ同量となります(これを、「放射平衡」といいます。)ので、イットリウム90を分離して測定し、ストロンチウム90を計算します。一回目の測定カウントのうち、ストロンチウム90の寄与分を差し引き、ストロンチウム89を算出します。詳細は文部科学省発行の「放射能測定シリーズNo.2 放射性ストロンチウム分析法」をご覧下さい。

このように、ストロンチウム分析は、分離精製操作などが必要であることから、分析結果が得られるまで数週間を要します。

※1) スペクトルには線スペクトルと連続スペクトルがあり、特定の波長しかないものを線スペクトル、複数の波長が連続して出てくるスペクトルを連続スペクトルといいます。ガンマ線は放射性核種に特有な線スペクトルを放出します。

※2) ストロンチウム90(Sr-90)は半減期29年でベータ線を出して崩壊し、子孫核種のイットリウム90(Y-90)になります。イットリウム90は半減期が64時間で、ベータ線を出して崩壊し安定なジルコニウムになります。親核種のストロンチウム90に比べて子孫核種のイットリウム90の半減期がとても短いので、子孫核種はできてすぐに崩壊することになります。ストロンチウム90を分離してきた段階では、子孫核種のイットリウム90は含まれていませんが、時間の経過とともに増加し、やがてストロンチウム90とイットリウム90の量がほぼ同量になり、そのままの状態が長く続きます。この状態になるまで2週間ほど待つ必要があります。また、イットリウム90のベータ線の方がエネルギーが強く測定しやすいため、イットリウム90のベータ線を測定して、ストロンチウム90の量を計算します。

関連リンク

文部科学省発行「放射能測定シリーズNo.2放射性ストロンチウム分析法」

土壌や農林水産物等の環境試料中のプルトニウムはどのように測定するのですか?(回答へ)

プルトニウムには複数の同位体があります。環境モニタリング等で測定されているのは、プルトニウム238、プルトニウム239、プルトニウム240です。これらはアルファ線を放出しますので、アルファ線スペクトロメータ(シリコン半導体検出器)で測定します。ガンマ線はほとんど出さないのでガンマ線検出装置では測定できません。

まず、測定の妨害となるウランやトリウムを分離して試料からプルトニウムだけを化学的に抽出します。土壌試料の場合は、硝酸で加熱浸出してプルトニウムを抽出した後、陰イオン交換を用いてプルトニウムを分離精製し、ステンレス板上に電着(メッキ)します。電着板から出てくるアルファ線をシリコン半導体検出器を用いて測定し、プルトニウムの量を測定します。このとき、プルトニウム239とプルトニウム240のアルファ線は、お互いのエネルギーが近いため弁別できません。このため、測定データの多くは両者の合計(プルトニウム239+240)で表記されています。一方、プルトニウム238は分けて測定できます。

最近では質量分析装置の一種であるICP-MSを用い、原子量から直接測定する方法が開発されていて、プルトニウム239とプルトニウム240を分離して測定できます。ただし、この方法ではプルトニウム238は測定できません。なお、プルトニウムの分析では、化学操作が多いために、イールドモニター※を用いて回収率を確認します。そのためこれらの分析や測定は、核燃料物質取扱い許可のある施設内において実施する必要があります。

※回収率補正のために添加する放射性同位体。あらかじめ数量が分っている放射性同位体(測定対象核種と元素は同じだが別の核種。例えばPu-239,240の測定ではPu-242またはPu-236が使われる)を添加し、一連の分析が済んだ後にそれを定量して添加量との比を求めることで、分析の際に回収された割合(回収率)を算出することができます。

被ばくの検査(外部の汚染検査)をしてほしいのですが、できますか?(回答へ)

「福島第一原子力発電所に近い南相馬市中心部の相双(そうそう)保健所では8000人以上を検査したが、除染を必要とする基準値を超えた人はいなかった(平成23年3月29日、新聞報道)」と報告されています。

福島県のホームページでも(下記のリンク参照)3月13日から8月24日まで22万人を超える検査を行っていますが、健康に影響を及ぼす例は見られなかったと述べられています(除染を必要とする方は3月中に検査した114,488人うち102人のみ)。

また、放射線医学総合研究所では福島第一原子力発電所等で作業をされた方1300名以上の汚染検査を行いましたが、除染を必要とする基準値を超えた人はいませんでした。

以上の状況を考えると、現時点では、現在もなお避難地域内に留まっている方以外については、被ばくの検査(汚染検査)は必要ないと思われます。福島県内でご心配な方は、県内に8ヶ所程度の放射線検査実施施設がありますので、実施状況を以下のURLでご確認の上、お出かけください。

緊急被ばくスクリーニングの実施場所について

公益一時立入り及び特別通過交通における緊急被ばくスクリーニングについては、国によるスクリーニング場の整備に伴い、下記箇所での実施となりましたのでお知らせします。(これまで一部実施していた保健福祉事務所(県北・相双)及び保健所(郡山市・いわき市)については終了)

緊急被ばくスクリーニングの活動状況について(福島県のホームページ)

被ばくの検査(内部の汚染検査)をしてほしいのですが、できますか?(回答へ)

誠に申し訳ありませんが、放医研では現在は承ることができません。現在の設備と人員では、事故現場での作業者に対する検査を優先せざるを得ない状況であることを御理解頂きたいと存じます。なお、福島県在住者および福島県から避難された方々に関しては福島県にお問い合わせください。

また、当所では福島県及び国からの依頼により、約180人の計画避難地域等に在住されていた方の内部被ばく検査を行いましたが、半数は内部被ばくは検出されず、検出された方についてもこれによる被ばくは生涯で1ミリシーベルト未満と推定され、将来にわたって健康に影響のあるような被ばくは検出されませんでした。

ホールボディ・カウンター測定で、何が分かりますか?(回答へ)

体内に取り込まれた放射性核種のうち、セシウム137やヨウ素131などのガンマ線を放出する核種について、測定した時点での体内に存在する放射性核種の種類がどんなもので量がどれくらいかわかります。ただし、ヨウ素131のように半減期が短い放射性核種は福島原発事故後の時間経過により減衰してしまった後は検出することができません。また、ストロンチウム90はガンマ線を出しませんので、ホールボディ・カウンタでは直接測ることはできません。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

当所では福島県及び国からの依頼により、平成23年6月末から約180人の計画的避難地域等に在住されていた方の内部被ばく検査を行いました。半数の方が体内の放射性セシウムが検出されましたが、検出された全ての方が、それまでの被ばく線量から推計される預託線量が生涯で1ミリシーベルト未満と推定されました。この事から、将来にわたって健康に影響のあるような被ばくがあったとは考えにくく、そのリスクはたとえあったとしても極めて小さいと考えられます。

放射線医学総合研究所におけるホールボディ・カウンタの測定方法について

(平成25年10月31日更新)

尿中のセシウムで内部被ばくを推定できますか?また事故前にはどうだったのですか?(回答へ)

1日分の尿を使用すれば、ある程度推定することができます。しかし、セシウムの尿中への排泄には個人差や年齢差が大きく、推定には比較的大きな誤差が含まれます。また子どもは放射性物質の体外への排泄が早いため、体内に取り入れてからの時間が経過すると推定は難しくなります。

事故前にも大気圏核実験の影響などにより、尿中にセシウム137が検出されていました。1959年11月の2府県の中学生2250人についての調査によると、50人分の尿1Lあたり、平均で1.2ベクレル、最低で0.8ベクレル、最高で1.7ベクレルでした※1)。この尿中のセシウム137は1960年まで減少し、その後1964年まで急激に上昇しました※2)。(詳しく知りたい方は、「一日分の尿ならある程度の被ばく量が推定できると聞き、頑張って子どもの尿を集め、測定してもらいました。この測定値から、どのように被ばく量を推定するのでしょうか」をご参照ください。)

※1)Journal of Radiation Research 3(1962)p.120~129

※2)「第2回放射能調査研究成果発表会論文抄録集」p.46「人尿中のCs-137について」、同第3回、同第6回。

2017年1月11日訂正

1959年の分析人数を45人から2250人に訂正(引用論文の記述では中学生1人あたり200ml、50人分を1サンプルとして、45サンプルを測定)。

「セシウム134も存在していたと考えられますが、測定データがありません。」を削除(正確には、「瞬時に反応が終了する核実験ではセシウム134はほとんど生成されず、当時の技術では測定できなかったため測定データが無い。)

個人で放射線量を測りたいのですが、測定器の種類によって違いはありますか?(回答へ)

一般に線量計は、セシウム137からのガンマ線により校正※しています。簡易線量計に多いGM型の測定器では、セシウム137のガンマ線より低いエネルギーに対して高めの値を表示する傾向があり、正確に測定できないことがあります。場所による線量率の大小を比較するおおよその目安程度に考えてください。電離箱式の線量計は正確ですが、感度がやや低くなります。現在問題になっている放射性セシウムによるガンマ線を計測するには、エネルギー補償機能の付いたシンチレーション式の測定器が最も適しています。

一方、GM型測定器ではベータ線に対する感度が高いために、ベータ線放出核種による表面汚染の検出に優れています。

※校正:測定器の狂いや精度を、放射線量が正確に分かっている物質を用いて正すこと。

※※エネルギー補償機能:ガンマ線のエネルギーを考慮して線量を表示する機能

庭の放射線量を測りましたが、空間線量率の高い場所がありました。なぜですか?(回答へ)

風に乗って飛んできた放射性物質が雨などによって地面に落ちるときに、落ち方がまばらだったり、落ちた直後に雨で流されて一箇所に集まったりするため、局所的に放射性物質の濃度が高い場所ができていることがあります。雨水と一緒に流されてきた塵などの溜まりやすい雨どいの下などが、その例です。一般的に、アスファルトなどの道路より、土の表面で放射性物質の濃度が高くなる傾向にあります。また、草や枯れ草の上に落ちた放射性物質はそのまま留まりやすいと言われています。

なお、庭などの土壌が攪拌されていない限り、現在原子力発電所事故によって放出された放射性セシウムのほとんどは、土壌の表面数cm以内に留まっていると考えられています。従って表面の土壌を除去すると、庭の空間線量率をある程度下げることができます。ただし、ガンマ線は庭の外からも届くため、庭だけを処置しても空間の放射線量が下がらない場合もあります。

雨の日は空間線量率が高いのですが、今でも放射性物質が降ってきているのでしょうか。(回答へ)

大気中にある天然の放射性物質(ラドンやラドンが壊れてできる物質)が、雨に洗い流されて落下し、地表面に集まるため、地表面近傍の空間放射線量が上昇するもので、降雨時には原発事故以前にも観測されていた自然現象です。これらの物質が放射線を出す期間は短く(物理的半減期が短い)、雨が止んでから概ね数時間以内に線量は降雨前の状態に戻ります。

参考リンク

新潟県ホームページ「天気や場所により放射線量が違う理由について教えて」

チェルノブイリ事故のあと、周辺地域に住んでいた子ども達に甲状腺がんが多発したと聞きました。実際にはどれくらいの線量を被ばくしていたのでしょうか?(回答へ)

チェルノブイリ周辺地域に住んでいた子どもにおいて甲状腺がんが増加したという多くの報告があります。これらの子どもにおける甲状腺がん増加はチェルノブイリ事故によって放出された放射性ヨウ素131に汚染されたミルクの摂取による内部被ばくが原因だと考えられています。

原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)の2008年報告書第二巻附属書D「チェルノブイリ事故からの放射線による健康影響」によれば、ベラルーシ、ロシア、ウクライナの汚染地域(土壌表面のセシウム137の量が1平方メートルあたり37キロベクレルを上回る地域)の住民全体における甲状腺線量は、1986年に102ミリグレイ*、未就学児では289ミリグレイと推定されています。そのうち、ベラルーシで1986年に避難した6歳までの子どもに限ると、その甲状腺等価線量は平均3,796ミリグレイと推定されています。また、チェルノブイリ周辺地域における小児甲状腺がんを調査したTronkoら(2006に調査実施)およびZablotskaら(2011に調査実施)によれば、ウクライナおよびベラルーシの汚染地域の小児の甲状腺線量の中央値は、それぞれ260ミリグレイおよび230ミリグレイとなっています(平均値はそれぞれ770ミリグレイおよび560ミリグレイ)。

上記2つの調査を含めたいくつかの調査では、チェルノブイリ周辺地域の小児において、甲状腺線量の増加とともに甲状腺がんのリスクが直線的に増加していることが示されていますが、線量がどれくらい高くなれば甲状腺がんのリスクが増加し始めるかについてはよく分かっていません。福島第一原発事故によって放出された放射性ヨウ素131による甲状腺の内部被ばくは、チェルノブイリ事故によるそれと比べてはるかに低いと考えられますが、福島県では、甲状腺の検査等が継続的に実施されて子どもたちの健康が長期的に見守られていきます。

一日分の尿ならある程度の被ばく量が推定できると聞き、頑張って子どもの尿を集め、測定してもらいました。この測定値から、どのように被ばく量を推定するのでしょうか。(回答へ)

体の中の放射性物質は、ずっと体内に留まっている訳ではなく、尿や糞中に排泄されます。放射性物質を取り込んでからどのくらいの時間が経つとどのくらいの割合が尿に排泄されるか(尿中排泄率といいます)は、よく調べられています。このデータを使えば、尿中の放射性物質の量から、体内にある放射性物質の量が分かり、体内に取り込んだ時期が分かれば内部被ばく線量を推定することができます。しかし、放射性物質が尿中へ排泄される割合は個人差や年齢差が大きく、また同じ人でも水を多く飲んだり、汗をかいたりなどの条件や体調によってかなり変わります。したがって、できるだけ誤差を小さくするために、普通は1回尿ではなく、一日分の尿を採取して測定するようにしています。

しかし小さな子どもの場合、一日分の尿を集めるのは大変です。当所で6月から7月にかけて行った福島県の方109人の内部被ばく検査では、簡便な検査方法を探すために、一回分の尿を測定しました。この時の結果では、残念ながら尿中の放射性セシウムの量とホールボディーカウンタによる体内の放射性セシウムの量とは相関しませんでした。(福島県のホームページに「県民健康管理調査検討委員会資料」として公開されています。

福島県ホームページ 『県民健康管理調査』第3回検討委員会(平成23年7月24日開催)

この時の当研究所の測定では、尿中セシウム濃度は高い方でも1リットルあたり数10ベクレルでした。相関が見られなかったのは、この程度の低い濃度では前述のような誤差が大きいためと考えられます。代謝速度などの揺れ幅の大きさを考えると、この程度の放射性物質の濃度では、たとえ1日尿以上を集めても、誤差は小さくならないと考えられます。

一方、尿中には1リットルあたり約40ベクレルの自然放射性核種であるカリウム40が存在します。カリウム40は放射性セシウムとよく似た放射線(ベータ線とガンマ線。そのエネルギーも似ています。)を放出することを考えますと、仮に尿中から微量の放射性セシウムが検出されたとしても、今回の測定結果では、自然放射線による線量と同等かそれ以下であったと言えます。

サーベイメータや線量計の測定値がSvで表示されているのは、実効線量を表しているのでしょうか?(回答へ)

実効線量(詳しくは「2.シーベルトという単位について、改めて教えてください」を御覧ください)は、直接測定することができません。サーベイメータなどの放射線検知装置がSv(シーベルト)を表示している場合、実効線量ではなく、「周辺線量当量」を示しています。また、ガラスバッジなどの個人被ばく線量計の測定値(Sv)は、「個人線量当量」を表しています。

周辺線量当量や個人線量当量は、実際の放射線管理や規制の場面で用いるために導入されたもので、同じ条件では実効線量よりも高い値となります。我が国の法令上、防護のための管理測定においては、実用性の観点から、直接測定できるこれらの値を実効線量とみなして安全管理を行うことが認められています。

ただし、被ばく影響を評価するためには、これらの値に放射線が身体に当たる状況やガンマ線のエネルギー*を考慮した係数を乗じ、実効線量に換算する必要があります。

例えば、福島第一原発事故の外部被ばく線量評価に用いられている一部のデータの値は周辺線量当量ですが、今回の事故によって外部被ばく線量に起因すると考えられる7核種(Te-129m、Te-132、I-131、I-132、Xe-133、Cs-134、Cs-137)について、換算係数を算出した結果、その幅は0.44から0.59でした。このことから、保守的評価として0.59を丸めた値である0.6を、当該データの値に乗じて実効線量を推定しています。

(平成24年4月13日更新)

*放射性核種によって放出するガンマ線のエネルギーが決まっていますので、これはつまり、放射性核種に依存するということになります。

ストロンチウム90が、今回の原発事故の前から日本にあったと聞いたのですが本当ですか?(回答へ)

ストロンチウム90は核分裂によってできる放射性物質のひとつであり、大気圏内核実験のフォールアウトではストロンチウム90がセシウム137の濃度に対しておよそ10分の1程度含まれていると言われています。過去に行われた核実験やチェルノブイリ原発事故で大気中に放出されたものが、日本にも降ってきて土壌に沈着しました。

2009年度の各地の土壌(5~20cm)中のストロンチム90の測定結果は以下のホームページで見ることができます。例えば東京都新宿区では1キログラムあたり0.59ベクレルでした。

日本の環境放射能と放射線ウェブサイト日本各地の土壌(5~20cm)中のSr-90(2009年度)

その他にも「日本の環境放射能と放射線」ホームページでは、過去に調査した様々な環境放射能のデータを調べることができます。

近所で線量率の高い場所を見つけた場合は、どうしたら良いのでしょうか?(回答へ)

お住まいの各自治体にご相談ください。

周辺より放射線量の高い箇所(地表から1mの高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所)を地方自治体が発見した場合、原子力規制庁に連絡することとなっています。詳しくは、原子力規制庁のホームページをご覧ください。

原子力規制庁放射線モニタリング情報 「福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応について」

環境省は、福島県以外で毎時0.23マイクロシーベルトを超える102の市町村を、汚染状況重点調査地域に指定しています。

環境省報道発表資料 「放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域の指定について(お知らせ)」

また、局所的に線量率が高い場合は、放射線の強さは線源からの距離の2乗に反比例して減少します。小さな子どもなどはそのような場所には近づかせないようにした方がよいでしょう。

(平成25年10月31日更新)

庭などで線量率の高い場所ができることがあると聞きました。どのような場所でしょうか?また、除染の方法を教えてください。(回答へ)

雨水の溜まりやすい場所(側溝や地面に直接排水する形式の雨樋の下など)などで局所的に放射線量率が高くなりやすい傾向があります。放射性物質が落ちてきた直後に雨で流されて溜まったりするためです。側溝内の泥の除去、落ち葉の回収などにより線量率を下げることができる場合があります。除染作業の実際については放射線安全管理学会、農林水産省、福島県などのホームページもご参照ください。

- 放射線安全管理学会震災関連ホームページ

- 放射線安全管理学会震災関連ホームページ「個人住宅を対象とするホットスポット発見/除染マニュアル」[PDFファイル/7.38MB]

- 農林水産省ホームページ「除染について」

- 環境省ホームページ「放射性物質汚染対処特措法」

- 福島県ホームページ「放射線量低減化対策パンフレットについて」[PDFファイル/896KB]

ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量の評価方法について教えてください。(回答へ)

ホールボディ・カウンタ測定で分かるのは、測定した時点で体内に存在するガンマ線を放出する核種の量です。この「放射性物質の量」から「被ばく量」を推定するためには、放射性核種が「いつ」「どのように」体内に入ったかを知る必要があります。東電福島原発事故後しばらくの間の評価では、被ばく量の推定に用いる体内に入った時期を、「平成23年3月12日に1回の吸入」としていましたが、その後「毎日の食物などから摂取」に変更されています。

放射性セシウムは体内に取り込まれたあと、そのまま留まるのではなく、代謝により体外に排出されます。測定時の量は、排出して減少した後の結果を見ています。そのため、放射性物質放出の初期(3月12日)に体内に取り込んだとして計算すると、被ばく量は最大となり、最も安全側の評価になります。一方、子どもは代謝が早いので、例え3月12日に吸入していたとしても、半年もすると数百分の一に減少しており、このような小さな量を測定する場合は誤差が大きくなります。この誤差を含んだ数値で3月12日まで遡って被ばく量を計算するのでは、科学的に意味のある評価が困難です。むしろ日常の食事などから慢性的に少しずつ体に入っているとして評価した方が現実的であると考えられます。

参考リンク

福島県ホームページ ホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査について

(平成25年10月31日更新)

平成24年3月8日に発表された論文において、検出されたプルトニウムの量は、事故前に検出されたプルトニウムの量にくらべてどうだったのでしょうか? また昨年、文部科学省がプルトニウムを検出していますが、それと比較して今回の値はどうだったのでしょうか?(回答へ)

平成24年3月8日に発表された論文*において、福島原発周辺で検出されたプルトニウム(プルトニウム239とプルトニウム240の和**)の濃度を過去に日本の土で測定した値と比較すると次のような表になり、今回発表された最大値でも範囲内に収まることがわかります。

| プルトニウム239とプルトニウム240の和 | |

|---|---|

| 今回の値 | 0.019-1.4mBq/g |

| 過去の値 | 0.15-4.31mBq/g |

プルトニウム239とプルトニウム240は、それぞれの核種が放出するアルファ線のエネルギーがほぼ等しいため、アルファ線核種の通常の分析では区別して定量できません。

過去の値は以下の文献を参照しました。

- Muramatsu, Y., Yoshida, S. & Tanaka, A. Determination of Pu concentration and its isotope ratioin Japanese soils by HR-ICP-MS. J. Radioanal. Nucl. Chem. 255,477-480 (2003).

文部科学省は昨年(平成23年)9月30日に放射線量等分布マップの作成等に係る検討会(第10回)を開催し、そこで「アルファ線放出核種(プルトニウム238、プルトニウム239+240)及びベータ線放出希少核種(ストロンチウム89、ストロンチウム90)のデータの処理について***」及び、「文部科学省による、プルトニウム、ストロンチウムの核種分析の結果について****」という資料を配付しました。

Jian Zheng et al.:

Isotopic evidence of plutonium release into the environment from the Fukushima DNPP accident.

Scientific Reports 2, 304; DOI:10.1038/srep00304 (2012).

この資料では、過去のプルトニウムの濃度の範囲と平成23年6月頃の文部科学省の調査で得られたプルトニウムの濃度の範囲が掲載されていますが、掲載されている値は、「放射能を面積で割った値」であり、今回のデータである「放射能を土の重さで割った値」と直接比較することができません。

そこで、土の比重を1.2として換算すると以下の表の通りで、昨年文部科学省が計測したデータよりも若干高いところがありましたが、過去のデータと比較すると今回の結果も範囲内であることが分かりました。

| 昨年文部科学省が発表したデータ(Bq/m2) | 今回のデータ | |||

|---|---|---|---|---|

| 平成11年~20年 | 事故後のデータ | (mBq/g) | (Bq/m2) | |

| プルトニウム238 | 0~8.0(0.498) | 0~4.0 | - | - |

| プルトニウム239+プルトニウム240 | 0~220(17.8) | 0~15 | 0.019~1.4 | 0.24~16.8 |

平成24年に報道*されたプルトニウム239、240、241はどのように測定したのでしょうか?放医研に測定を依頼することは可能ですか?(回答へ)

サンプルを加熱して灰にしたものを硝酸で溶かし、特殊な樹脂を用いて分離し、プルトニウムを集めます(通常は、ここでアルファ線を測定してプルトニウム239とプルトニウム240の和を計算します。この場合、プルトニウム241の測定は困難です)。

さらに分離を繰り返し、プルトニウムの純度を高めたサンプルを、特殊な装置がついた高分解能ICP-MS(質量分析装置の一種)を用いて測定して、プルトニウム原子の重さごとに分けて測定します。

プルトニウムの測定は、プルトニウムを扱う許可を得た機関でないとできません。そのため、分析できる機関は限られています。

また、今回の測定法は、特にプルトニウムの分析に高度に習熟している人でなければ測定できないため、誰でも測定できるわけではありません(現在、放医研でのルーチン化は、不可能です)。

申し訳ありませんが、外部からの受注はこのような事情のため受け付けることができません。

「土壌や農林水産物等の環境試料中のプルトニウムはどのように測定するのですか?」もご参照ください。

なお、文部科学省も平成24年2月14日に開催された「放射線量等分布マップの作成等に係る検討会」で「プルトニウム241の土壌濃度マップの作成」を検討しています。

Jian Zheng et al.:

Isotopic evidence of plutonium release into the environment from the Fukushima DNPP accident.

Scientific Reports 2, 304; DOI:10.1038/srep00304 (2012).

6.震災直後に放射線被ばくの健康窓口に寄せられた質問

首都圏に住んでいますが、事故から数日後に雨に濡れました。健康に影響はないでしょうか?(回答へ)

平成23年3月11日の事故以降に降った雨の中には事故によって放出された放射性物質が含まれていると考えられますが、その量はわずかです。これまで報告されている空気中の濃度から計算すると、雨に濡れて放射性物質が皮膚についたとしても、健康に影響を与えるような量ではありません※1ので、心配する必要はありません。また、現在では雨の中に原発由来の放射性物質は含まれていません。(東京電力(株)は、11月2日に空気中への放射性物質の放出は事故直後に比べ、800万分の一程度と発表しています。また、東京都健康安全研究センターは、6月1日から11月11日までの間で、8月5日(セシウム134と137の合計で10.4Bq/m2)および8月6日(セシウム134と137の合計で8.4Bq/m2)以外では、ヨウ素とセシウムは不検出と発表しています。)

※1東京で事故後に初めて雨が降ったのは3月21日から23日にかけてで、雨に含まれていたと考えられる放射性物質の量は3月21日がピークでした。21日の朝9時から22日朝9時の24時間の間にI-131、Cs-134、Cs137がそれぞれ3.2、0.53、0.53Bq/平方センチメートルずつ降下しました。これが皮膚に付着したとすると体の受ける線量はほぼ皮膚でのベータ線からの線量となります。一日の降下量が、全て皮膚表面に付着したとすると、1時間・単位面積(cm2)当たりの皮膚の等価線量率は、

I-131:3.2Bq/cm2×1.6(μSv/h)/(Bq/cm2)=5.12μSv/h

Cs-134:0.53Bq/cm2×1.4(μSv/h)/(Bq/cm2)=0.742μSv/h

Cs-137:0.53Bq/cm2×1.6(μSv/h)/(Bq/cm2)=0.848μSv/h

合計6.71μSv/hとなります。拭き取り、もしくは帰宅後のシャワーまでこの線量率で被ばくしたとしても、これは皮膚障害が起きるとされている量※2に比べてとても少ない線量です。実際には3月には衣服に覆われていた面積が大部分であり、ベータ線は衣類により遮へいされ、皮膚には届きにくくなります。衣類による遮蔽係数は、春0.2-0.3、冬0.001とされていますので(ICRP Publication 71)、受けた線量はもっと小さくなります。(IAEA-TECDOC-1162の値を使用)。

※23~5グレイ(Gy、ベータ線やガンマ線の場合はほぼ3,000~5,000ミリシーベルトに相当)のガンマ線を浴びた場合、1%の人で一時的に皮膚が赤くなる(ICRP Pub103)。皮膚が赤くなるような障害は確定的影響と呼ばれ、線量としてシーベルトは使わない。

(平成23年11月14日更新。計算に用いた放射性物質降下量が間違っていたため訂正しました。これにより1時間あたりのベータ線による皮膚への等価線量率は6.76マイクロシーベルト/時から6.71マイクロシーベルト/時になりました。)

室内が暑いときに、窓を開けて良いですか?服装や洗濯物の取り扱いについても教えてください。(回答へ)

平成23年3月には東電福島第一原子力発電所から放射性物質の放出が多く有り、気流に乗って流れてきていました。そのため一部の地域では窓を閉め、換気扇を止めるように指導がなされていました。事故後数ヶ月後以降は、原発からの大気中への新たな放射性物質の放出は、仮にあってもごく微量です。(東京電力(株)は、平成23年9月8日に7月下旬から8月上旬の2週間の放出は事故直後の3月15日に比べ、1000万分の一程度と発表しました。また、東京都健康安全研究センターは、平成23年6月1日から9月25日までの間で、8月5日(セシウム134と137合計で10.4Bq/m2)および8月6日(セシウム134と137合計で8.4Bq/m2)以外では、ヨウ素とセシウムは不検出と発表しています。(平成23年9月27日更新))

東京都健康安全研究センター「環境放射線測定結果」

現在の汚染された地域で空間線量率が高い原因は、空気中に放射性物質が多いためではなく、地面などに沈着した放射性セシウムが放射線を出しているからです。このセシウムは土に強く吸着されているため、再び空気中に漂い出てくることはほとんどありません。従って、窓を開けても大丈夫ですし、エアコン、換気扇も使用して結構です。

同じ理由で長袖、長ズボン、マスクも現在の状況では必要ありません。洗濯物も外に干して大丈夫です。

ただし、万が一、原子力発電所からの放出がまた増えてしまった場合に備えて、情報に気をつけてください。

首都圏に住んでいますが、外出を避けたほうがいいですか?いまでも放射線のレベルが高い場所があります。大丈夫でしょうか?(回答へ)

事故から現在まで首都圏で観測された放射線の量のうち、局所的に高い線量が観測されていますが、外出を避けなければならないほどの線量ではありません。

平成23年3月15日午前9時から午後5時に東京と栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡の1都7県で計測された放射線レベルでは最大で、1時間あたり1マイクロシーベルトと報告されています。でもこれは一過性の出来事で、この時の放射性物質を含む空気の流れは殆ど留まることなく通り過ぎました。ところが3月22日から数日の間に、放射性物質を含む空気がやってきたときに、雨で地上に落ち、そのまま沈着してしまいました※。現在、首都圏に空間線量率が少し高い場所があるのはこのためです。放射性物質が空気中に漂っているわけではありません。

被ばくの低減化の観点からは、長時間、局所的に高い線量が観測されている場所にとどまるのを避けるか、放射性物質の除去を考えるべきですが、除去法によっては新たに高濃度汚染箇所を作ってしまう可能性もあり、注意が必要です。

また、サーベイメータなどの測定値には自然界の放射線の量も含まれてしまうので、事故の影響を考える際には注意が必要です。

(平成23年9月27日更新)

※このとき沈着した放射性物質のうち、最も量の多かった放射性ヨウ素は半減期が約8日と短いため、現在では殆ど無くなっており、その分、空間線量率も下がってきています。現在の放射線量はCs-137やCs-134によるものが多く占めており、空間線量率の下がり方は少なくなっていますが、長期的に見た場合、現在の値がずっと続くようなことはありません。Csのうち事故直後には約半分ほどを占めていたCs-134の半減期が2年程度のため、放射性物質の量として1年間で3割程度減少します。一方、Cs-137は半減期が30年のため、数年では殆ど減少しません。しかし、空間線量率への影響は、Cs-134のほうがCs-137よりも約2倍以上と大きいため、空間線量率もCs-134の減少を反映して、数年間は下がり続け、1年後には約2割減少します。

また、現在では大気中の浮遊塵は、ほとんど検出されておらず、新たな沈着は有りません。

東京都産業労働局HP「都内における大気浮遊塵の測定結果について」

平成23年3月22日に東京都の金町浄水場の水道水に、1リットルあたり210ベクレルの放射性ヨウ素が含まれていると報道がありました。今でもペットボトルの水を調理などに使用しています。水道水を使っても大丈夫でしょうか?(回答へ)

子供が水道水を飲んでも、また、水道水を料理に使っても放射性ヨウ素の健康への影響を心配する必要はありません。

金町浄水場の水道水の放射性ヨウ素については、その後濃度が低下し、4月6日時点で不検出(1リットルあたり7ベクレル以下)となっています。平成23年9月27日では金町浄水場で不検出(検出限界0.7ベクレル/リットル)となっています。

放射性ヨウ素に関する国の安全規制値は、水1リットルあたり300ベクレル(乳児は100ベクレル)です。この基準は、放射性ヨウ素を含む水を長期間摂取し続けた場合でも「甲状腺が受ける放射線量(※全身が受ける放射線の量ではありません)が1年当り50ミリシーベルト以下」となるように定められています。なお、放射性セシウムの基準は水1リットルあたり200ベクレルです。放射性セシウムは、埼玉県では4月上旬まで一部の浄水場で検出されていますがごく少量でした。また、東京都、神奈川県、千葉県では検出されていません。

(平成23年9月27日更新)

放射性物質が含まれた水道水を、シャワーやうがい、歯磨きなどに使っても大丈夫ですか?(回答へ)

現状の水道水は、浄水場で適切な処理をされ、さらに放射性物質の濃度が測定されており、検出限界以下です。よって飲用や調理に使う場合だけでなく、それ以外の用途で使用しても問題はありません。

(平成25年10月31日更新)

(参考)厚生労働省:「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」[PDFファイル/146KB]

放射性ヨウ素を含んだ水を沸騰すると、放射性ヨウ素が蒸発すると聞きましたが、本当ですか? 浄水器等で濾過できますか?(回答へ)

放射性ヨウ素は沸騰してもあまり蒸発しないと考えられます。水分の方がたくさん蒸発し、むしろ放射性ヨウ素が濃縮される場合があります。放射性ヨウ素の除去については、本ホームページ、4月6日の「水道水中のヨウ素-131の除去について」をご参照ください。

水道水中のヨウ素-131の除去について

報道で伝えられる数値の意味を教えて下さい。(回答へ)

100,000cpm(双葉避難所で避難住民の靴から測定された値)

報道で伝えられている100,000cpmについて、一般的に放射線測定に使われているGMサーベイメータで測定したと想定した場合、表面汚染レベルは、およそ400Bq/cm2となります。ただし、測定する機器が異なった場合には、有感面積・機器効率が違うため、計算結果は同じにはなりません。

核種をヨウ素-131と想定し皮膚に付着した場合には、皮膚の吸収線量率の試算は次のとおりです。

皮膚表面汚染密度1Bq/cm2あたりの皮膚吸収線量率(nGy※/h)は、ヨウ素-131の皮膚の深さ70μmのとき、係数は1319(nGy/h)/(Bq/cm2)となり、皮膚(深さ70μm)の吸収線量率は0.53(mGy/h)となります。皮膚の除染を行うことにより、吸収線量率はさらに小さくなります。

※ガンマ線、ベータ線の場合は、ほぼ1nGy(ナノグレイ)=1nSv(ナノシーベルト)です。1ナノグレイは1グレイの10億分の1です。

福島県から避難されてきた方を受け入れても大丈夫ですか?(回答へ)

避難されてきた方からの被ばくを心配していらっしゃるのだと思いますが、全く問題ありません。

「被ばくの検査(外部の汚染検査)をしてほしいのですが、できますか?」でもお示ししたとおり、現段階でご自身に除染が必要な方はいらっしゃいません。またその方を受け入れたからと言って、受け入れた方に影響はありません。

福島県から避難されてきた方という理由で、医療機関での受診、アパートなどの入居、就職、学校生活等に差別が生じる事の無いよう、冷静なご対応をお願いします。(平成23年9月27日更新)

人での放射性物質の除染とは、どのようなことを行うのですか?家でもできますか?(回答へ)

衣服や髪の毛、皮膚などに付着した放射性物質を取り除くことです。衣服を洗濯したり、お風呂に入る、髪や体を洗うことにより放射性物質は取り除くこと、すなわち除染ができます。これらは家庭でも十分に行うことが出来ます。なお、洗濯やお風呂などに使ったお湯や水は、そのまま捨てて頂いて結構です。(以上平成23年4月8日更新)。警戒区域内居住者の一時立ち入りについても同様にお考え下さい。

なお、その他の場合、現在では新たな空気中への放射性同位元素の放出はありませんので、このような注意は不要です。(東京電力(株)は、9月8日に7月下旬から8月上旬の2週間の放出は事故直後の3月15日に比べ、1000万分の一程度と発表しています。また、東京都健康安全研究センターは、6月1日から9月25日までの間で、8月5日(セシウム134と137合計で10.4Bq/m2)および8月6日(セシウム134と137合計で8.4Bq/m2)以外では、ヨウ素とセシウムは不検出と発表しています。(平成23年9月27日更新))

東京都健康安全研究センター「環境放射線測定結果」

避難地域、屋内退避地域の住民ですが、避難する時に着た服や、汚染検査で放射能が検出された服はどうすれば良いですか?(回答へ)

現時点では避難地域、屋内退避地域の住民の方々の服には健康に影響がでるような量の放射線が検出されたことはありません。通常通り洗濯していただき、今後も着ていただいて構いません。(以上は平成23年4月8日更新)。警戒区域内居住者の一時立ち入りについても同様にお考え下さい。

なお、その他の場合、現在(9月27日)では新たな空気中への放射性同位元素の放出はありませんので、このような注意は不要です。(東京電力(株)は、9月8日に7月下旬から8月上旬の2週間の放出は事故直後の3月15日に比べ、1000万分の一程度と発表しています。また、東京都健康安全研究センターは、6月1日から9月25日までの間で、8月5日(セシウム134と137合計で10.4Bq/m2)および8月6日(セシウム134と137合計で8.4Bq/m2)以外では、ヨウ素とセシウムは不検出と発表しています。(平成23年9月27日更新))

東京都健康安全研究センター「環境放射線測定結果」

安定ヨウ素剤はどのように服用すれば良いですか?(回答へ)

避難所等で配布される安定ヨウ素剤は、医師の指示通りに服用することが重要です。

安定ヨウ素剤は体の中に入ると甲状腺に集積するので、放射性ヨウ素が入る前や直後に安定ヨウ素剤を服用すると、放射性ヨウ素の甲状腺への取り込みを減らすことができます。

しかし、安定ヨウ素剤はアレルギーなどの副作用をおこす場合もあります。また、安定ヨウ素剤は、放射性ヨウ素が体の中に入った場合のみに有効で、外部被ばくや他の放射性核種には効果がありません。

従って、服用の必要があるかないかは、環境中への放射性ヨウ素の放出量から受ける被ばく量を推定し、医学的観点から決定すべきものです。

(平成23年4月8日更新)

一度体内に取り込まれた放射性ヨウ素はどうなるのでしょうか?(回答へ)

放射性ヨウ素は呼吸や食べ物を通じて体内に入り、血中に移行します。血液中に入ったヨウ素の10~30%は甲状腺に蓄積されますが、その割合は、放射性でないヨウ素の摂取量に左右されます。甲状腺に取り込まれた放射性ヨウ素は、一生涯そこに留まるわけではなく、少しずつ体外に排出されます。また放射性ヨウ素は時間とともに減衰し、I-131の場合、放射線を出す能力が約8日で半分に減ります。80日目には放射線を出す能力が1000分の1以下となり、ほとんど検出されなくなります。(平成23年4月8日更新)。

体内に取り込まれた放射性ヨウ素に依る内部被ばくについては「シーベルトという単位について、改めて教えて下さい。」、「人工放射線と自然放射線とで、人体への影響に違いがありますか?」もご参照ください。

東京に住んでいます。これから福島県でボランティア活動をしたいのですが、被ばくが心配です。安定ヨウ素剤は入手できますか?(回答へ)

安定ヨウ素剤は医師が処方する薬で、通常この様な目的では処方されません。また現時点で、東京電力福島第一原子力発電所内で作業するなどの場合を除き、安定ヨウ素剤は不要です。(平成23年4月8日更新)

安定ヨウ素剤に代わるものはありませんか?カリウムがよいと聞きましたが、バナナを食べるのはどうでしょうか?(回答へ)

現時点では、代わりになるものはありません。カリウムもヨウ素とは化学的性質が異なりますので、安定ヨウ素剤の代わりにはなりません。(平成23年4月8日更新)

私は甲状腺機能亢進症で加療中ですが、水道水中の放射性ヨウ素の影響は大丈夫でしょうか?(回答へ)

放射線の観点からもヨウ素の濃度※の観点からも、現在のレベルは、病気への影響が懸念されるレベルではありません。(平成23年4月8日更新)。主治医によくご相談ください。

※放射性ヨウ素の物質としての量は著しく微量なので、ヨウ素自体として影響する心配はありません。「ヨードアレルギーです。今回首都圏に降下した放射性ヨウ素でアレルギーが起きるでしょうか?」もご参照ください。

私にはヨードアレルギーがあります。安定ヨウ素剤は飲めないのでしょうか?量を減らしても駄目でしょうか?(回答へ)

ヨードアレルギーの方には投与できません。量を減らしてもアレルギーが出る可能性があります。(平成23年4月8日更新)

ヨードアレルギーです。今回首都圏に降下した放射性ヨウ素でアレルギーが起きるでしょうか?(回答へ)

東京都労働産業局は1時間当たりの浮遊塵中に、3月中に観測された最大値で1立方メートル当たり241ベクレルの放射性ヨウ素が有ったと発表しています。また、東京都健康安全研究センターによると、3月1ヶ月で降下した放射性ヨウ素量は1平方メートル当たり29000ベクレルでした。大量のヨウ素が飛んでいたと思われるかもしれませんが、放出された放射性ヨウ素は物質量としてはごく微量です。

29000ベクレルの放射性ヨウ素は、0.0063ナノグラム(1ナノグラムは10億分の1グラム)になります。

なお、3月中に放出された放射性ヨウ素のうち、量が多く半減期の長いI-131の半減期は8日ですので、現在(9月27日)では500万分の1に減っており、ほぼ検出されなくなっています。また、新たな放出も殆どありません。(東京電力(株)は、9月8日に7月下旬から8月上旬の2週間の放出は事故直後の3月15日に比べ、1000万分の一程度と発表しています。また、東京都健康安全研究センターは、6月1日から9月25日までの間で、8月5日(セシウム134と137合計で10.4Bq/m2)および8月6日(セシウム134と137合計で8.4Bq/m2)以外では、ヨウ素とセシウムは不検出と発表しています。(平成23年9月27日更新))

関連リンク

私は橋本病(慢性甲状腺炎)と診断されており、特に加療はしていませんが、経過観察中です。今回の原発事故で放射性ヨウ素のことがよく言われていますが、病気への影響はありませんか?(回答へ)

食品や水の摂取制限を守って頂く以外には特段ご注意頂く点はありません。(平成23年4月8日更新)

布団を4時間くらい外に干しました。甲状腺の手術の既往がありますが、その布団に寝ても大丈夫でしょうか?(回答へ)

大気中の放射性ヨウ素の影響を心配していらっしゃるのだと思いますが、全く問題がありません。(平成23年4月8日更新)

今回の事故に対してとられている放射線に関する基準は、外国に比べて甘いのではないですか?(回答へ)

一般の方々、原子力施設に係る作業者についての放射線に対する基準には、国際放射線防護委員会(ICRP)が示した範囲に沿って検討された値が設定されました。これらの線量の基準は、通常の原子力や放射線の使用の場合、緊急事態期の状況および事故収束後の復旧期での基準は、異なる線量の範囲で設定することが示されています。緊急事態期として設定された基準は今後復旧期の段階として変更される可能性があります。避難のための基準において、チェルノブイリ事故の際の最終的な避難のための基準よりも高いレベルとなっていますが、チェルノブイリ事故でも、事故直後から基準が順次変更されて下げられたという経緯があります。

乳児用の粉ミルクから放射性セシウムが検出されたと報道がありましたが、どのくらいの量なのでしょうか?(回答へ)

平成23年12月6日に放射性セシウムの検出が発表された製品は、離乳を開始した9か月以降の乳幼児が飲むミルク、いわゆるフォローアップミルクでした。

この製品の対象となる月齢の乳幼児が一日に飲むミルクの量の目安は400ml~700mlで、これは製品56~98gに相当します。

検出された放射性物質の最大量は、粉ミルク1kgあたり、セシウム134が14.3ベクレル、セシウム137が16.5ベクレルでした。この製品を対象となる月齢の乳幼児が、製品の一日の摂取目安の量を飲んだ場合、9か月の子どもの場合預託実効線量*1で約0.07マイクロシーベルト、1才の子どもの場合預託実効線量で約0.03マイクロシーベルトとなります。

仮に製品出荷時の9月*2から、検出の発表があった12月までの3か月間、この最大量のセシウムが含まれる製品を、製品摂取の目安量を毎日飲み続けたとすると、最大で放射線の量は預託実効線量で約6.7マイクロシーベルトとなります。

この計算で求められた放射線量は、平時の公衆の年間線量限度(1ミリシーベルト*3)と比較しておよそ150分の1程度です。メーカーが公表している検査結果によると、同時期に製造された同じ製品でも多くが放射性セシウムは不検出(検出限界値未満)となっており、実際には上記の計算結果よりも大幅に、放射線量は少なくなると予想されます。

なお、製造から出荷まで5ヶ月以上経っていますので、半減期が約8日と短いヨウ素131が、もしセシウムと同じように混入したとしても、出荷時点において既に無くなっていると考えられます。

*1、預託実効線量とは赤ちゃんの場合は70歳までに受ける実効線量です。詳しくは「内部被ばくの場合の線量である預託実効線量とはなんですか?」をご覧ください。

*2、メーカーに確認したところ、9月出荷との回答を得ました。

*3、1ミリシーベルトは1,000マイクロシーベルトです。

ヨウ素131は半減期が短いため、今調べてもどれくらい被ばくしたのかわからないと聞きました。子どもが本当はたくさん被ばくしていて、将来甲状腺がんになってしまうのではないかと心配でたまりません。(回答へ)

ヨウ素131は半減期が約8日と短いため、今調べてもどれくらい被ばくしたのかはわかりません。しかし、平成23年3月26~30日に、国が福島県いわき市、川俣町、飯館村の0~15歳の子ども、計1,080人の甲状腺をサーベイメータ(放射線検知装置)で検査したところ、当時の原子力安全委員会が定めた基準値(1時間あたり0.2マイクロシーベルト、一歳児の甲状腺等価線量として100ミリシーベルトに相当)を下回っていたことが報告されています(第31回原子力安全委員会資料第4-3号)。

この地域は、SPEEDIの計算による推定から、ヨウ素131による被ばくの可能性が非常に高い地域であると指摘されていました。それでも、この地域で小児甲状腺がんのリスクが高まる被ばく線量にはなっていなかった*ことから、他の地域の子どもも、そのような被ばくは受けていないと推定されます。

しかしながら、その他の地域では甲状腺の被ばく線量を実際に測定できなかったことを考え、長期の健康調査の一環として、福島県内のすべての子どもを対象に甲状腺の超音波検査が行われています。

*詳しくは、「チェルノブイリ事故のあと、周辺地域に住んでいた子ども達に甲状腺がんが多発したと聞きました。実際にはどれくらいの線量を被ばくしていたのでしょうか?」をご参照ください。

(平成25年10月31日更新)

なぜ小さい子どもはホールボディ・カウンタ測定の対象になっていないのですか?(回答へ)

ホールボディ・カウンタ測定では、体の中にある放射性物質から出てくる放射線を体の外にある放射線測定器で測ります。放射線の検出の効率は、体と放射線測定器の位置関係(距離)が変われば変わってしまいます。

今回、住民の方のホールボディ・カウンタの測定時間は2~3分間で行われていますが、小さな子どもはこの間じっと動かずにいることが難しく、正確な測定ができないため測定の対象から外れています。

注)福島県では、検査実施が困難であった4歳未満の子どもを対象とした検査について、平成25年8月から順次検査を実施しています。ホールボディ・カウンタによる内部被ばく検査について(福島県のホームページ)

平成24年3月8日に発表されたプルトニウムに関する論文の概略を教えてください。(回答へ)

今回発表された論文*の概略は以下のとおりです。

- 今回、原発20km圏外から採取した落葉層と土壌試料を測定し、プルトニウム同位体比を算出しました。

- プルトニウム240(240Pu)とプルトニウム239(239Pu)を足した濃度は、0.019~1.4mBq/gであり、大気圏内核実験によって土壌に存在する、いわゆるフォールアウトの濃度(0.15-4.31mBq/g)の範囲内でした(注:1mBqは1Bqの千分の一)。

- 同位体の原子数比240Pu/239Puは、3点のサンプル(落葉層の2サンプルを含む)でグローバルフォールアウトの比よりも高くなりました。また、これら3点の試料からは、プルトニウム241(241Pu)も検出されました。(他の地点、福島県の葛尾村や、水戸、放医研内敷地では検出されませんでした。)

- 得られた放射能比から、今回の事故で原子炉からどれくらいプルトニウムが放出されたのかをおおまかに見積もったところ、これまでの試算値と同程度であり、チェルノブイリ原発事故による放出量のおよそ1万分の1という結果になりました。

- さらに今回の事故で、原子炉の中にあった量からどれくらいの割合でプルトニウムが放出されたのか(放出率)をおおまかに見積もったところ、チェルノブイリ原発事故の10万分の1程度でした。

Jian Zheng et al.:

Isotopic evidence of plutonium release into the environment from the Fukushima DNPP accident.

Scientific Reports 2, 304; DOI:10.1038/srep00304 (2012).

プルトニウム241とはどういう放射性核種ですか?(回答へ)

プルトニウム240に中性子が当たることなどでできる放射性核種で、通常、自然界にはありません。半減期が14.4年であり、プルトニウム239やプルトニウム240と比較すると半減期がかなり短い核種です。α線をほとんど出さず、β線を出してアメリシウム241に変わります。そのため、食べ物を経由して取り込んだ場合の線量係数がアルファ線を放出するプルトニウム239やプルトニウム240よりも低いという特徴があります。

| 半減期(年) | 特徴 | |

|---|---|---|

| プルトニウム238 | 87.7 | キュリウム242がα線を出すことで生成される 主にα線を出してウラン234に変わる |

| プルトニウム239 | 24,065 | ネプツニウム239がβ線を出すことで生成される 主にα線を出してウラン235に変わる |

| プルトニウム240 | 6,537 | 主にα線を出してウラン236に変わる |

| プルトニウム241 | 14.4 | 主にβ線を出してアメリシウム241に変わる |

| アメリシウム241 | 432 | 主にα線を出してネプツニウム237に変わる |

| 3ヶ月 | 1歳 | 5歳 | 10歳 | 15歳 | 成人 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| プルトニウム238 | 4.0×10-6 | 4.0×10-7 | 3.1×10-7 | 2.4×10-7 | 2.2×10-7 | 2.3×10-7 |

| プルトニウム239 | 4.2×10-6 | 4.2×10-7 | 3.3×10-7 | 2.7×10-7 | 2.4×10-7 | 2.5×10-7 |

| プルトニウム240 | 4.2×10-6 | 4.2×10-7 | 3.3×10-7 | 2.7×10-7 | 2.4×10-7 | 2.5×10-7 |

| プルトニウム241 | 5.6×10-8 | 5.7×10-9 | 5.5×10-9 | 5.1×10-9 | 4.8×10-9 | 4.8×10-9 |

| アメリシウム241 | 3.7×10-6 | 3.7×10-7 | 2.7×10-7 | 2.2×10-7 | 2.0×10-7 | 7.0×10-7 |

(単位:Sv/Bq)

ICRPが発表しているこれらの係数は、注目する放射性核種が壊変して生じる放射性核種による被ばくも考慮されています。

プルトニウム241が放出されるということは予測されていなかったのでしょうか?(回答へ)

昨年(2011年)、6月6日に原子力安全・保安院は、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に係る1号機、2号機及び3号機の炉心の状態に関する評価について」という発表*を行っています。

その中で、大気中への放射性物質の放出量を試算しており、プルトニウム241の他、プルトニウム238、プルトニウム239、プルトニウム240など核種について報告しています**。

このように、放出は予想されていましたが、実際に検出されたのは今回***が初めてです。

*原子力安全・保安院発表資料参考URL

**原子力安全・保安院発表資料参考URL

***Jian Zheng et al.:

Isotopic evidence of plutonium release into the environment from the Fukushima DNPP accident.

Scientific Reports 2, 304; DOI:10.1038/srep00304 (2012).

| 核種 | 放出量の試算値(Bq) |

|---|---|

| Pu-238 | 1.9×1010 |

| Pu-239 | 3.2×1009 |

| Pu-240 | 3.2×1009 |

| Pu-241 | 1.2×1012 |

| Np-239 | 7.6×1013 |

| Cm-242 | 1.0×1011 |