放射線影響予防研究部では、放射線が健康に及ぼす影響(特に発がんリスク)を正しく知るために必要な新たな知見を見出すべく、以下に示す4つのグループで研究を行っています。

QSTは、様々な放射線照射を行える動物実験施設を有し、それを活用した放射線影響研究に優位性があります。当研究部は、国内外の関連機関等と協調して優先度の高い放射線影響研究を行い、ヒトでの影響の知見と統合して科学的理解をめざします。その研究資源の一つとして、過去の動物実験で得られた情報や資料を整理・公開し、利活用します。具体的には、放射線影響のメカニズムと深く関連するバイオマーカーを探索・応用して低線量影響の解明やリスク評価につなげる研究、数理モデル等を用いて生物学的知見からヒトの放射線リスクへの外挿を行う研究、放射線影響の機序における細胞老化や炎症の重要性を解明し予防につなげる研究、遺伝的な放射線感受性の機序を解明して影響の予防につなげる研究等です。これらを通して、未解明の放射線影響メカニズムの解明、ヒトの放射線リスクへの外挿、予防法の開発をめざします。

研究グループ紹介

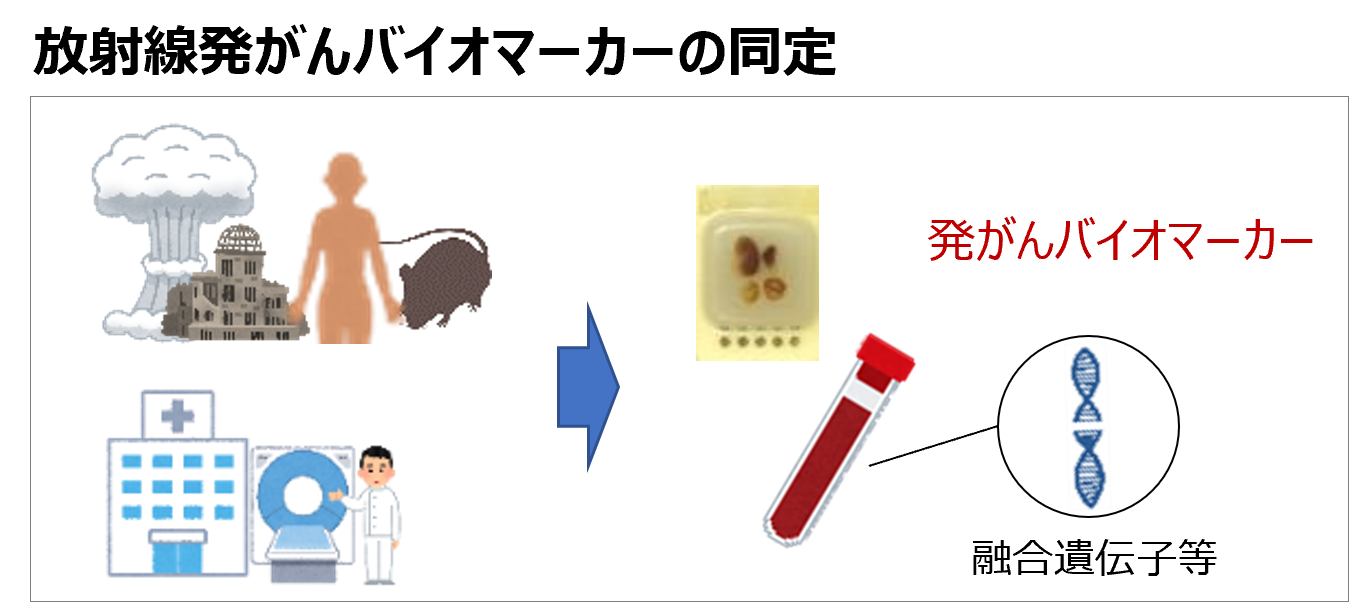

バイオマーカー研究グループ

放射線被ばくに起因するがんのバイオマーカーを同定することにより、放射線によるがんリスクの評価につなげることをめざして研究をしています。放射線に被ばくした人間集団を対象とした疫学研究により、放射線被ばくががんのリスク因子であることが示されています。一方、従来の研究手法では、放射線被ばくに起因するがんとその他の要因によるがんを区別できません。そのため、被ばくした人数が少ない場合や、放射線の線量・線量率が低い場合には、がんリスクを正確に評価することが困難です。これを克服し、被ばくに起因するがんを識別できるようなバイオマーカーの開発につなげる研究を行っています。これまで、染色体中間部欠失によるがんドライバー変異が、放射線被ばく後に生じたがんのバイオマーカーになり得ることを、様々な動物モデルで明らかにしています。融合遺伝子などの他のバイオマーカーの開発やヒトへの応用を進めます。

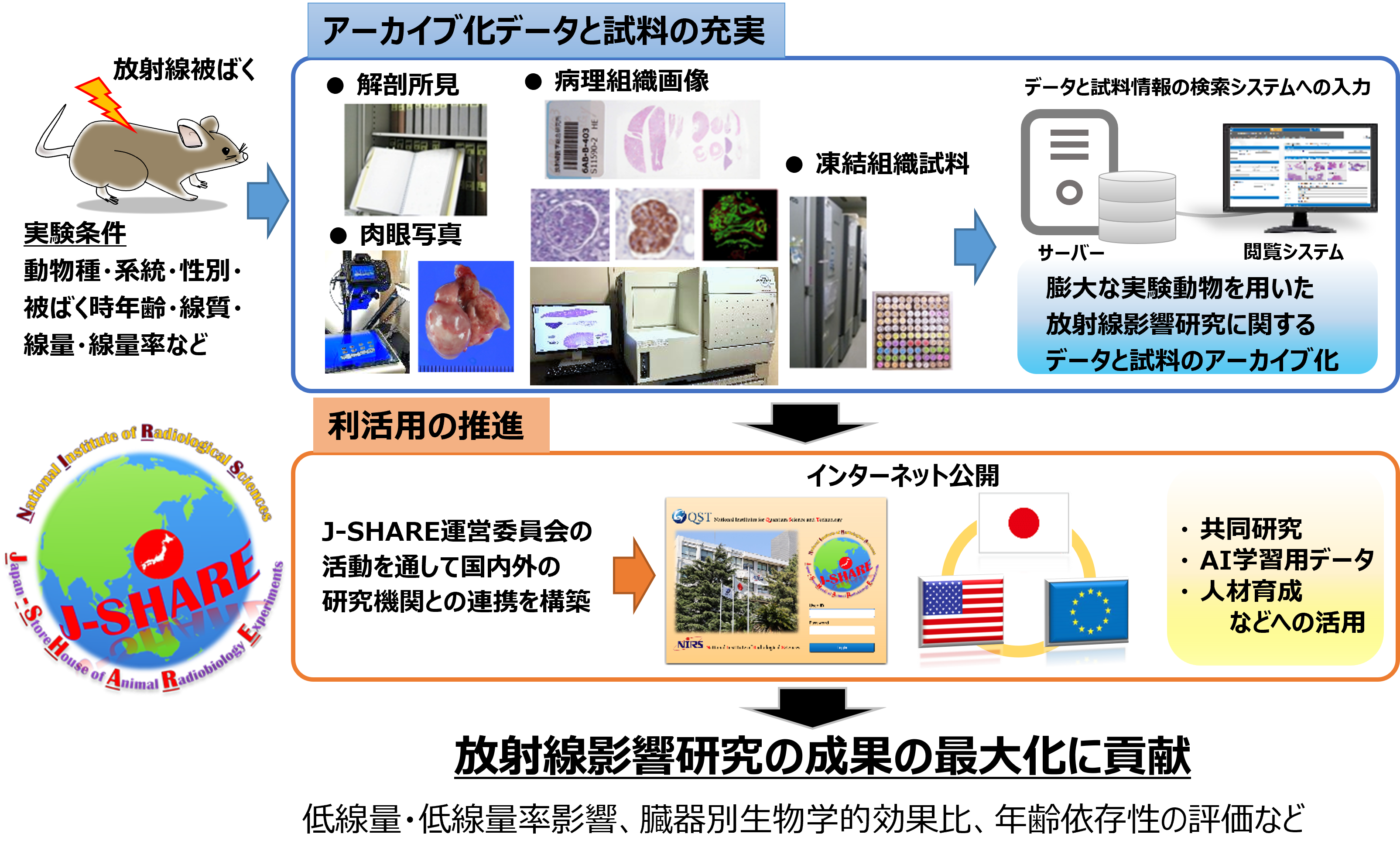

アーカイブ利用・リスクモデル研究グループ

QSTの優位性を活かして行われた動物実験の膨大なデータと試料を、「実験動物放射線影響研究アーカイブ (Japan Storehouse of Animal Radiobiology Experiments。略称J-SHARE)」によってオープン化する運用を行うとともに、J-SHAREの利活用によって放射線リスクモデルを構築する研究、リスクを低減する要因を探す研究を行っています。 これまでに、被ばく時年齢別、線質別、および被ばく条件別(単回、分割および低線量率連続照射)の寿命、乳がん、肺がん等への影響評価研究で得られたマウスやラットのデータ及び試料のアーカイブ化が進んでいます。 これを利用し、放射線のリスク評価、ヒトへの外挿研究、被ばく影響予防研究、放射線影響メカニズムの理解とリスクの数理モデル化、ヒトと動物にまたがる放射線リスクの理解などを進めていきます。

老化・炎症研究グループ

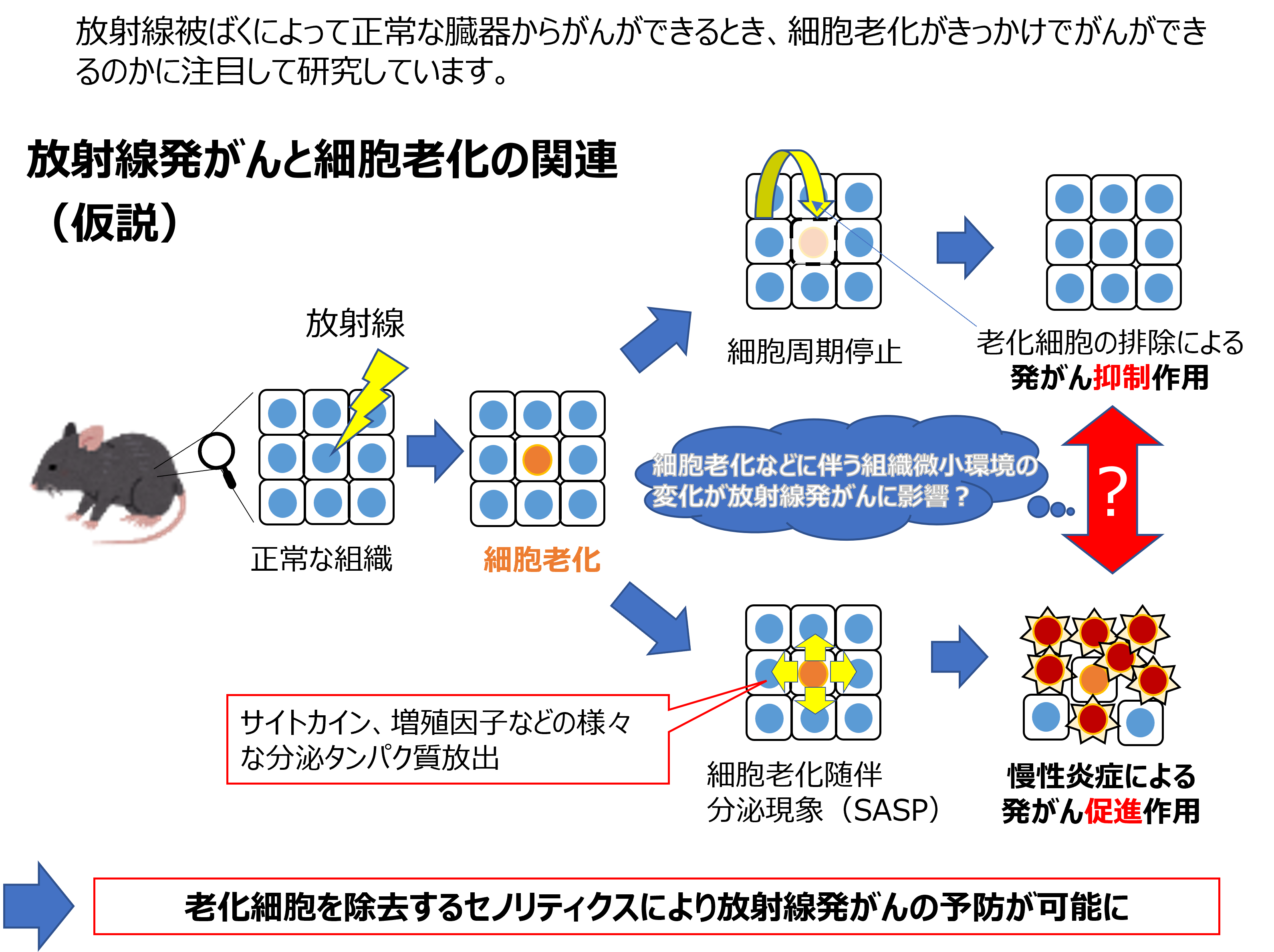

細胞老化や炎症のような変化が放射線発がんにどのように関わるかを解明する研究を行っています。 放射線被ばくによって早期の細胞老化が起こることが、主に培養細胞で示されています。しかしながら、個体の放射線発がんにおける細胞老化の役割については未解明です。発がんの観点から、細胞老化には大きく二つの機能が考えられます。一つは異常な増殖能力を持った細胞を老化させ、がん化を抑制する機能です。もう一つは、がんの起源になる細胞やその周囲(=組織微小環境)に様々な炎症関連タンパク質を分泌し(=細胞老化随伴分泌現象、SASP)、慢性炎症を起こすことで発がんを促進する機能です。そこで、体内の細胞系譜を追跡できるマウスや、細胞老化を可視化する実験を行い、被ばく後のがん起源細胞や組織微小環境におけるSASPや炎症の変化をとらえ、そのメカニズムを解明します。 研究の成果は、老化細胞を除去する薬(セノリティクス)等による放射線発がんの予防の可能性につながります。

遺伝的感受性研究グループ

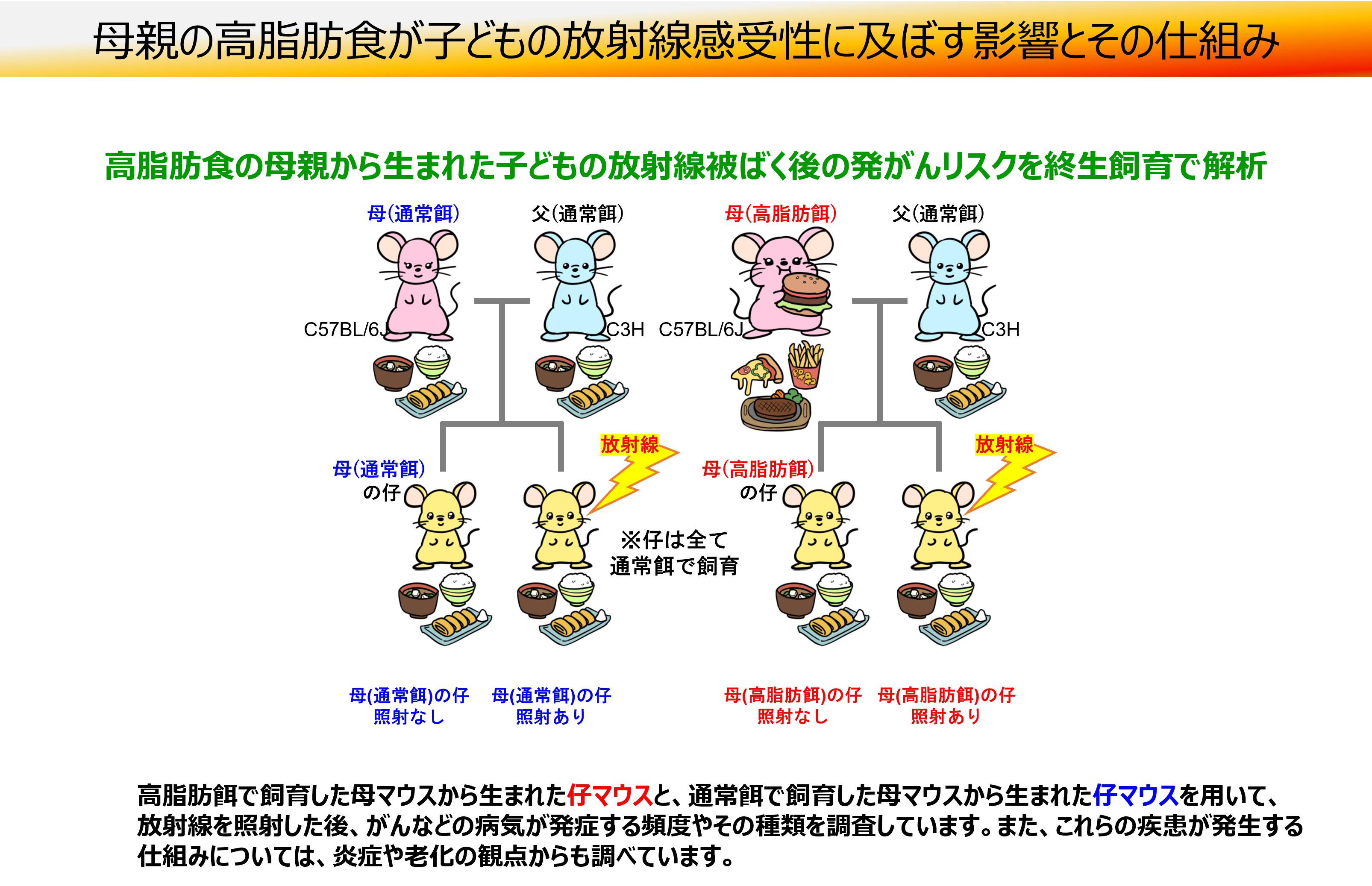

食習慣の影響が世代を超えて伝わるという独創的な観点から、放射線影響に対する感受性のメカニズムを解明する研究を行っています。 規則正しく栄養バランスのとれた食習慣は健康を維持・増進しますが、乱れた食習慣(栄養の不足や偏り、食べ過ぎ)は、生活習慣病の原因になります。また、妊娠期のお母さんの低栄養や過栄養が、子どものメタボリック症候群や骨粗鬆症、乳がん等のリスクを上昇させることが知られています。そこで、妊娠期の過剰カロリー摂取によって肥満になった母親から生まれた子どもについて、放射線を被ばくしたときの影響(がんなどの病気)の現れ方(病気の種類と発症頻度)に違いがないかを、マウスを用いて調べています。また、これらの疾患の発生メカニズムについて、炎症や老化の観点からも調べています。 この研究で得られる成果は、生活習慣を考慮したきめ細かな放射線防護体系の構築や、放射線影響の予防に役立ちます。

J-SHAREについて

QSTは、大規模な動物実験を軸とした小児期の放射線被ばく影響研究や低線量率被ばく影響研究を行っており、その過程で膨大な実験データや動物実験試料の保存も行ってきました。この貴重なデータ及び試料を整理・活用するために、実験動物放射線影響研究アーカイブ(J-SHARE)プロジェクトを行っています。被ばく時年齢別、線種別、および被ばく条件別(単回、分割および低線量率連続)の寿命への影響評価研究と、乳がん、肺がんのリスク評価研究で得られたマウスやラットのデータと動物実験試料のアーカイブ化を進めています。J-SHAREは国内外の研究機関へ公開し、NURA(米国)やSTORE(欧州)等の外部アーカイブとの連携も視野に入れて、共同研究を通した放射線影響研究の成果の最大化を進めていきます。

PLANETについて(詳細はこちら)

放射線防護や低線量放射線影響の専門家により構成された「放射線リスク・防護研究基盤(Planning and Acting Network for Low Dose Radiation Research。略称PLANET)」は、低線量・低線量率放射線リスクに関する科学的知見を国内防護基準に反映する仕組みを目指し、2017年に活動を開始しました。低線量・低線量率放射線被ばくに関する情報の収集・分析、リスク評価の不確実性改善に向けた戦略的な研究の提案、研究者間の連携の支援などを目的としています。

共同研究について

当研究部では、部の目的に沿った共同研究を歓迎します。ご興味のある研究者の方は、radeff [at] qst.go.jp([at]は@に置き換えてください)までご連絡下さい。