環境省「放射線の健康影響に係る研究調査事業」の実施について

放射線影響予防研究部では、環境省「放射線の健康影響に係る研究調査事業」の実施にたずさわっています。当研究部で行っている研究課題の目的や成果について、説明します。 なお、放射線の単位の詳細についてはこちらをご覧下さい。

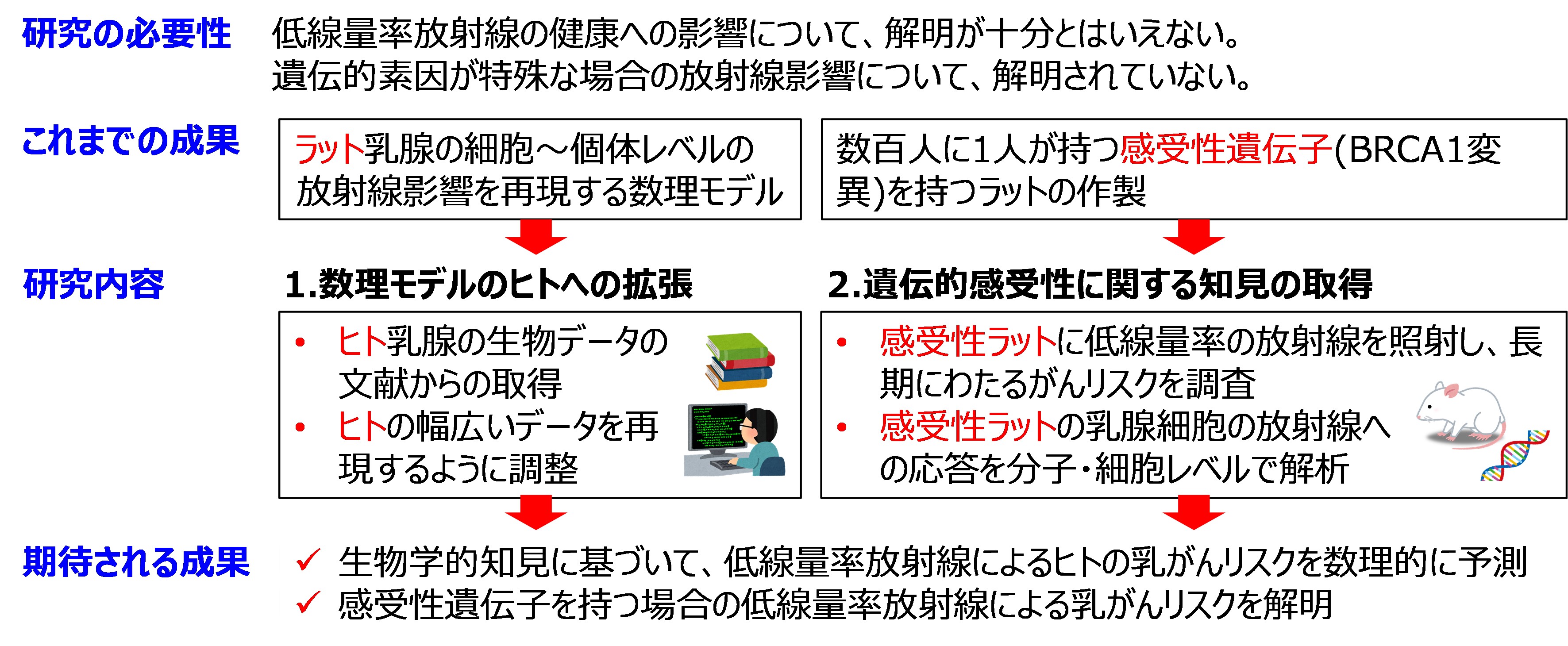

研究課題名:低線量率放射線発がんリスクの予測モデル構築および遺伝的素因に関する基礎的研究

(主任研究者:今岡 達彦、若手研究者:永田 健斗、採択年度:令和4年度~令和6年度)

研究の必要性

低線量率放射線の健康への影響については、多くのことがわかってきている一方、いまだに解明されていないこともあります。

放射線の健康への影響に関する情報の多くは、多数の人の集団を統計的に解析して得られた、いわば「平均的な人」の情報です。個人の特殊性がある場合の健康管理や不安に答えるために、その基礎になる科学的知見が必要です。

放射線が細胞に起こすDNAの損傷の1つにDNA二重鎖切断があります。これを修復するための遺伝子には個人の間の多様性がありますが、変異遺伝子を持つ人々では様々ながん(特に乳がん)のリスクが高まることが知られています。こういった場合の低線量率放射線の影響を明らかにできれば、健康管理や不安への対処に役立ちます。

これまでの研究成果

高線量率の放射線によってがんになるリスクが比較的高いことが知られている組織の一つに、女性の乳腺があります。ラットを使った当研究部の実験により、低線量率(国際機関の定義では毎時6 mGy以下程度をいいます。)では乳がんリスクが高線量率ほど高まらないことがわかっています(詳しくは、こちら)。

平成31年度~令和3年度の本事業において、研究代表者らは、研究課題「動物モデルと数理モデルを用いた放射線発がん線量率効果が生じるメカニズムの解明」を実施しました。この研究では、ラットの乳腺における細胞内のDNA修復や細胞の生死、組織の動態、個体の発がんのデータ等を使って、高線量率・低線量率放射線の放射線を被ばくした細胞のDNA修復過程から発がんの確率までを数学的に表現しました(このように、ある現象を数学的に表現したものを「数理モデル」と呼びます)。これにより、実験において低線量率では乳がんリスクが高線量率ほど高まらない理由について、細胞レベルや組織レベルの手がかりを得ることができました。

本研究の目的

本研究課題では、上記の前研究課題の成果を受けて、次の新規な取り組みを行います。

- ラットの乳腺の数理モデルを、ヒトの乳腺の数理モデルへと拡張します。

- DNA修復の遺伝子に変異を持つ場合のラットの実験を行い、数理モデルに反映します。

研究の内容

(ラットの数理モデルのヒトへの拡張)

ヒトの乳腺に関するDNA修復、細胞動態やがんリスクなどに関連する情報を、文献を幅広く調べて取得します。これを元に、様々な数値をラットのデータを再現するように調整してある現在の数理モデルを、ヒトのデータを再現するように調整し直します。

(DNA修復遺伝子変異を持つラットの実験と、数理モデルへの反映)

日本人の数百人に1人が変異を持っていると推定され、乳がんのリスクを高めることが知られるDNA修復遺伝子「BRCA1」を取り上げます。この遺伝子を変異させたラット(詳しくはこちら)に、低線量率(毎時6 mGy)の放射線を照射し、最大3年間の長期にわたる経過観察を行って、がんリスクを調べます。また、どのようなメカニズムでそのようながんリスクになったかを理解するために、変異ラットの乳腺細胞が低線量率放射線に対してどのように応答するかを分子・細胞レベルで解析します。得られたデータは、数理モデルに反映させます。

期待される成果

- 低線量率から高線量率までの放射線によるヒトの乳がんリスクを、細胞レベルから個体レベルの知見に基づいて、数理的に予測できるようになります。

- DNA修復遺伝子(BRCA1)の変異を持つ場合に、低線量率放射線による乳がんリスクがどうなるか、科学的に解明されます。

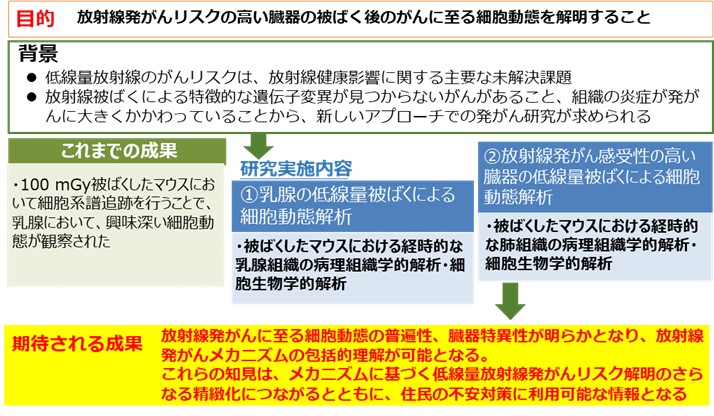

研究課題名:低線量被ばくによる発がん高感受性臓器のがんに至る細胞動態解明

(主任研究者:飯塚 大輔、採択年度:令和4年度~令和6年度)

研究の背景

福島原発事故以来、放射線被ばく、特に子どもの被ばくによる将来的な健康影響(殊にがんリスクの上昇)が特に近隣住民に大きな不安材料として残されています。「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」(環境省)でも100 mSv未満では発がんリスクを検出することが難しいと書かれており、100 mGy以下の被ばくによる発がんリスクについてのさらなる研究が求められているといえます。ヒトを対象とした疫学研究だけでは低線量リスクを完全に明らかにするには困難であることから、生物学の成果との統合が必要であると考えられています。

放射線発がんは放射線により遺伝子変異を起こした細胞ががんになると考えられてきました。その考えのもとに、これまで、放射線被ばくしてできたがんの遺伝子変異解析が精力的に行われており、いくつかの特徴的な変異が見つかっています。しかしながら、現状、放射線発がんに特徴的な遺伝子変異パターンを示さないがんがあること、がんになる細胞の周囲環境の炎症性変化が放射線発がんに重要な役割を果たすことが示唆されています。そのため、遺伝子変異の視点ではない、がんに至る細胞の変化を観察するアプローチが求められています。

これまでに放射線発がんリスクの高い乳腺において、放射線被ばくからがんに至る細胞動態(細胞増殖、細胞分化、細胞競合など)を捉えることが可能な細胞系譜追跡実験(詳細はこちらのページを参照)を用いることで、100 mGyの被ばくで興味深い細胞動態の変化を捉えています。

本研究の目的

放射線発がん感受性の高い乳腺や肺に注目し、細胞系譜追跡により100 mGyやそれ以下の低線量被ばく後のがんに至る細胞動態を明らかにします。

研究の内容

(乳腺の低線量被ばくによる細胞動態解析)

細胞系譜追跡は、マウス体内の幹細胞に印(具体的には特殊な光を当てると蛍光を発する物質)をつけ、その子孫細胞も同じ印で識別できるという実験手法です。この手法では、遺伝子組み換えマウスを用います。「背景」に述べた先行研究は乳がんになりにくいマウス系統での成果だったため、観察された興味深い細胞動態が本当に放射線誘発乳がんに必要かわかりません。そこで、乳がんになりやすいマウス系統と掛け合わせを行い、印を付けるための特殊な遺伝子以外は乳がんになりやすい遺伝的体質にします。先行研究と比較することで、放射線誘発乳がんに必要な細胞動態が明らかにできます。

(肺の低線量被ばくによる細胞動態解析)

肺も乳腺と同じで、放射線発がんリスクの高い臓器です。肺でも細胞系譜追跡を行い、放射線誘発肺がんに必要な細胞動態を明らかにすることを目標としています。

期待される成果

- 放射線発がんに至る細胞動態の普遍性や臓器特異性が明らかとなり、放射線発がんメカニズムの包括的理解が可能となると考えられます。

- 「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」の改訂に資する知見となり、福島原発事故の近隣住民などの不安解消と健康増進に役立つことが期待されます。