研究内容

放射線計測グループでは、多様な放射線場に対応可能な計測技術の開発と、地上から宇宙にわたる計測・線量評価の研究を行っています。また、それらを活用した分野横断的な応用展開に取り組むことにより、新たな研究テーマの開拓も積極的に行っています。

主な研究テーマは以下のとおりです。

自然環境(地上・宇宙)

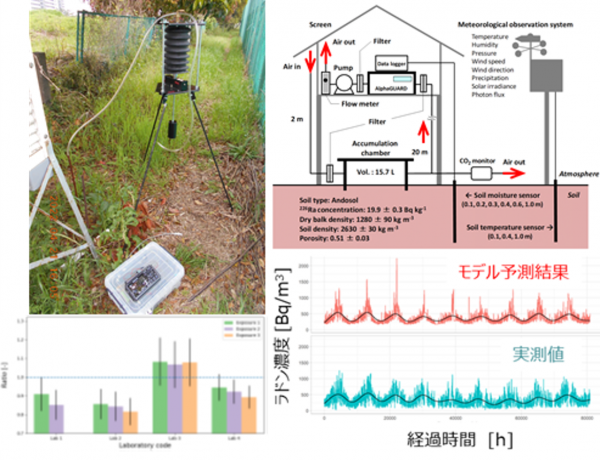

自然界に存在するα線放出核種(ラドン・トロン)の濃度の計測技術の開発ならびにラドン発生と地質学の相関調査を行っています。

また、吸入による被ばく線量評価とリスクモデルの開発にも取り組んでいます。

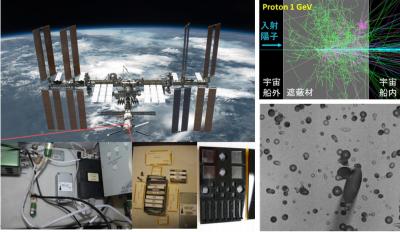

宇宙放射線の計測・防護技術の開発研究と、国際宇宙ステーションでの活動やアルテミス計画*に資する宇宙放射線のモニタリング研究を行っています。

*アルテミス計画

日本や諸外国が参加するアメリカ主導の国際月面探査計画。月面に滞在して持続的な探査活動を行うことを目標としている。

放射線事故対応

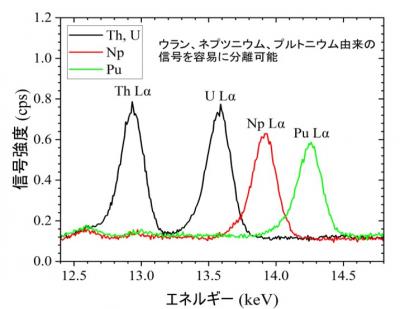

原発事故等で想定される体表面・創傷部等や環境試料のアクチニド核種(プルトニウムやウラン等)による汚染を迅速に把握するための分析技術の開発に取り組んでいます。

非破壊検査等の工業用X線照射装置による事故時に想定される、低エネルギーX線の局所被ばくに対応可能な線量計測技術の開発にも取り組んでいます。

放射線治療(TRT及び粒子線治療)

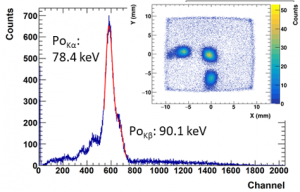

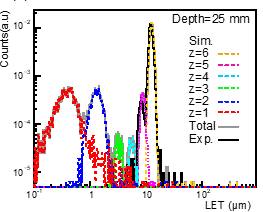

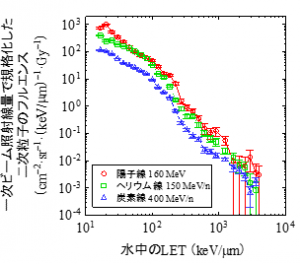

先進的ながん治療(標的アイソトープ治療や粒子線治療)において正常細胞への被ばくを明らかにするため、細胞レベルのミクロから臓器レベルのマクロにわたる線量分布イメージング技術や、二次粒子の精密計測技術等の研究開発を行っています。

マウスの肝臓に含まれる腫瘍部に集まったアルファ線のミクロなイメージングや崩壊からの特性X線を活用したマクロなイメージングにより被ばく線量を可視化

粒子線が体内通過中に起こす,粒子線自身と標的物質の核破砕反応で生成した二次粒子の線エネルギー付与分布の実測と線量評価

計測技術の応用展開と新たな研究テーマの開拓

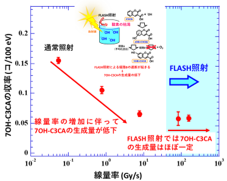

計測原理を応用し、生体分子の放射線損傷や超高線量率放射線治療(FLASH)、金ナノ粒子の放射線増感効果等のメカニズム解明に向けた基礎研究や細胞内ナノ粒子センサの開発等に挑戦しています。

List of Papers

- Kusumoto T., Okazaki T., Hirayama R., Kataoka J., Roux S., Fromm M., Bazzi R., Kodaira S. Decomposition of hydrogen peroxide by gold nanoparticles leading to increase of OH radical yields: A radiosensitization potential for hadron therapy. Radiation Physics and Chemistry 232: 112687; 2025. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2025.112687

- Janik M., Gomez C., Kodaira S., Grzadziel D. Development of a new tool to simultaneously measure soil-gas permeability and CO2 concentration as important parameters for geogenic radon potential assessment. Environmental Monitoring and Assessment 197: 124; 2025. https://doi.org/10.1007/s10661-024-13594-y

- Hu J., Kusumoto T., Kodaira S. Coloration-dependent correction for heavy ion measurements in an Al2O3:C,Mg-based fluorescent nuclear track detector. Radiation Measurements 181: 107384; 2025. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2025.107384

- Yoshii H. Wang H., Ogawa Y., Asai T., Matsuyama T., Sakai Y. Comprehensive determination of elements ranging from uranium to americium by hybrid measurement of fluorescent and spontaneously emitted characteristic X-rays. Talanta 286: 127531; 2025. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.127531

- Kodaira S., Benton E., Iwata Y., Makino T., Miller J., Ohshima T., Uchihori Y., Zeitlin C. Space Radiation Research with Heavy Ions at HIMAC. Life Sciences in Space Research 43; 4: 2024 (Review article). https://doi.org/10.1016/j.lssr.2024.08.002

- Kusumoto T., Danvin A., Mamiya T., Arnone A., Chefson S., Galindo C., Peaupardin P., Raffy Q., Kamiguchi N., Amano D., Sasai K., Konishi T., Kodaira S. Dose Rate Effects on Hydrated Electrons, Hydrogen Peroxide, and a OH Radical Molecular Probe Under Clinical Energy Protons. Radiation Research 201: 287; 2024. https://doi.org/10.1667/RADE-23-00244.1

- Janik M., Gomez C., Kodaira S., Md Hasan M. Preliminary results of spatial distribution of radon and thoron with associated parameters in soil around active faults in Japan. Radiation Protection Dosimetry 200: 1726; 2024. https://doi.org/10.1093/rpd/ncae117

- Hu J., Kusumoto T., Janik M., Kodaira S. Alpha particle spectrometry in fluorescent nuclear track detectors with an automatic 3D track reanalysis algorithm. Radiation Measurements 170: 107051; 2024. https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2023.107051

- Matsuyama T., Miyahara T., Yoshii H., Wah L.L., Tsuji K. Development of a novel X-ray fluorescence instrument equipped with a noble gas filter. Analyst 149: 3479; 2024. https://doi.org/10.1039/D4AN00122B

- Naito M., Kusano H., Kodaira S. Global dose distributions of neutrons and gamma-rays on the Moon. Scientific Report 13: 13275; 2023. https://doi.org/10.1038/s41598-023-40405-0

過去のプレスリリース

- 宇宙放射線の被ばく線量を低減する新たな宇宙船素材を発見–深宇宙探査用の宇宙船開発につながる重要な科学的知見–(2021年9月8日)

https://www.qst.go.jp/site/press/20210908.html - 一瞬で超高線量の放射線をがんに照射するFLASHではどうして副作用が抑制されるのか?–その要因と考えられている現象を放射線化学的実験で初めて明らかに–(2020年10月27日)

- https://www.qst.go.jp/site/press/45204.html

- 過酷な月の宇宙放射線被ばく線量を縦孔利用で月表面の10%以下に–将来の月における有人長期滞在活動の実現に向けた重要な科学的知見–(2020年10月1日)

https://www.qst.go.jp/site/press/44251.html